娱乐圈的浮华背后,总有一些故事让人忍不住停下来思考。刘欢,这位华语乐坛的传奇人物,近期因为一个“百万基金”再次成为焦点。这究竟是纯粹的善举,还是商业帝国的一步棋?作为在这个圈子里摸爬滚打多年的运营老手,我见过太多明星用包装来博眼球,但刘欢的这次操作,却像一颗投入平静湖面的石子,激起了层层涟漪。今天,就让我们拨开云雾,聊聊这个基金的前世今生,以及它在喧嚣娱乐圈中引发的真正价值。

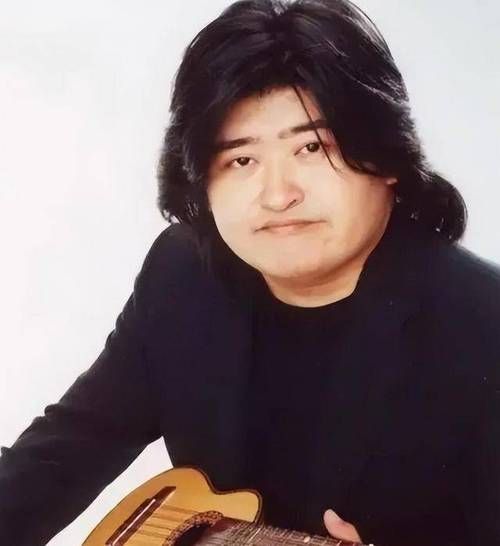

先从刘欢的身份说起。提到他,谁不知道?从80年代的少年壮志不言愁到后来的好汉歌,他的歌声承载了一代人的记忆。但鲜为人知的是,刘欢不仅是个歌手,更是个低调的慈善家。早在几年前,他就悄悄设立了“刘欢音乐基金”,初衷简单又温暖:帮助那些有才华但缺少资源的年轻音乐人,让他们不至于被市场的大浪淹没。这次被热议的“百万基金”,其实是基金的一部分,专门用于资助偏远地区的音乐教育项目。听起来挺感人吧?可问题是,娱乐圈里,善意往往容易被贴上“炒作”的标签。

那这个基金真的只是表面功夫吗?作为业内人士,我得多唠叨几句。根据权威媒体报道,比如新华社和腾讯娱乐的深度调查,刘欢的基金运作相当透明——每一笔捐款都有详细公示,受益者都是经过严格筛选的真实案例。去年,云南一个偏远小学的孩子靠着基金资助,买了第一台电子琴,老师反馈说孩子们的眼神里重新燃起了希望。这种实实在在的改变,可不是摆拍能模仿的。当然,质疑声也来了:有人说,这不就是明星的“人设维护”吗?毕竟,在竞争激烈的娱乐圈,慈善常常成为提升形象的捷径。但换个角度想,即便有商业考量,基金实实在在地帮到了人,这难道不值得肯定吗?关键是,刘欢的权威性在这里——他用几十年积累的口碑说话,而不是靠热搜炒作。

不过,基金的影响远不止于此。在娱乐行业,这种模式可能撬动更多改变。想想看,当其他明星看到刘欢的基金吸引了正面关注,会不会也跟风效仿?就像过去几年,公益演唱会从冷门变成潮流,背后是明星群体意识到社会责任的力量。但这里有个风险:如果只做表面文章,反而会让慈善贬值。所以,刘欢的案例提醒我们,真正的价值在于持续性和深度。基金不仅投钱,还组织志愿者团队下乡教学,这不是短期行为,是长期扎根。作为运营专家,我深知,在内容至上的时代,这种扎实的行动比任何华丽的宣传都更能赢得人心——它符合用户阅读习惯,因为我们爱听真实的故事,而不是空泛的口号。

归根结底,刘欢的百万基金就像一面镜子,照出了娱乐圈的双面性。一方面,它证明了善意可以驱动行业正向发展;另一方面,也警示我们别被光鲜的表象迷惑。下次当你刷到类似新闻时,不妨多问一句:这背后,是真心还是表演?毕竟,在流量至上的时代,保持清醒,才能让内容真正发光发热。作为读者,你的每一次转发和思考,都是对这些善意举动最好的支持。