说起来,娱乐圈里从不缺明星,但能让几代人“共享”记忆的声音,屈指可数。刘欢算一个。尤其是当“刘欢”和“白昼”这两个词放在一起时,你心里会不会突然“咯噔”一下?不是正午的烈日,也不是清晨的微光,就是那种直抵人心的明亮——像老友的拥抱,像旧时的收音机里飘出来的调子,隔着三十年,暖得让人眼眶发热。

你有没有过这样的时刻?加班到深夜,地铁隧道里信号时断时续,耳机里突然切到少年壮志不言愁。“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”——明明是豪迈的旋律,你却想起第一次听到它的年纪,蹲在老家斑驳的木楼梯上,爷爷的半导体收音机沙沙响,窗外蝉鸣聒噪,却盖不住那句“金色盾牌,热血铸就”。那年头,“白昼”是什么?是放学路上飞奔时,自行车铃铛里甩出的光;是灶台上妈妈蒸的馒头,揭开锅盖时冒出的白雾;是刘欢的歌声里,藏着的一个少年对“仗剑走天涯”的全部想象。

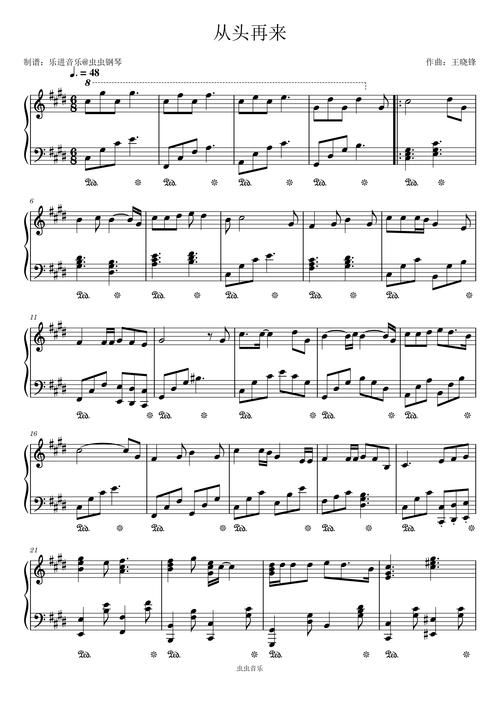

后来长大了,才慢慢懂:“白昼”从不是具体的某个时刻,而是刘欢歌声里的那股“劲儿”。90年代初,他唱弯弯的月亮,本该是柔婉的江南调子,却被他唱出了黄河水般的浑厚。“遥远的夜空,有一个弯弯的月亮,弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥”——你听那气息,像不像父亲沉默的背影?月光是冷的,但歌声是暖的,把“故乡”两个字,从课本里的生僻字,活生生掰成了心头那块化不开的糖。再后来,他唱从头再来,经济潮起潮落,多少人在命运里摔得鼻青脸肿,电视里他一袭黑衣,钢琴声起,几句“心若在梦就在,天地之间还有真爱”砸下来,那些想放弃的念头,好像突然就被拽住了。你说这不是“白昼”是什么?是黑夜里突然被人递过来的一根火柴,不一定能照亮整个世界,但足以让你看清脚下的路。

有人说刘欢的歌“不够时髦”。确实,他从没追逐过流量,也没刻意蹭过热点。流行乐坛换了一波又一波的“顶流”,从磁带到CD,从短视频到AI配音,可刘欢始终坐在那儿,像个老匠人,守着一把吉他,一架钢琴,把那些关于人生、关于家乡、关于坚持的故事,一笔一笔刻进旋律里。你说他“高不可攀”?可你看歌手舞台上,他唱凤凰于飞,唱到“旧梦依稀,往事迷离”,眼角的皱纹里全是故事,像隔壁家那个见过风浪的叔叔,用最朴素的语气,说着最戳心窝子的话。原来真正的“白昼”,从不是高高在上的太阳,而是让你觉得——啊,原来这世上,有人懂我的难,有人信我的光。

前几天刷到一条评论,有人说:“每次觉得快撑不下去的时候,就会听刘欢的歌。不是鸡汤,是觉得,这么厉害的人,也曾‘风雨兼程’,那我这小小的坎儿,算什么?”突然就笑了。是啊,刘欢的“白昼”,从来不是说他的人生一帆风顺。他得过病,瘦到脱形;他想过放弃,却始终没放下麦克风。他的白昼,是用一路走来的泥泞和坚持,一滴滴熬出来的光——不是生来耀眼,却足够温暖;不是一瞬即逝,却能照亮很多人走夜路。

所以,为什么刘欢的“白昼”能穿透三十年?也许答案就藏在你我的生活里:是加班晚归时,耳机里那句“看成败人生豪迈只不过是从头再来”的倔强;是异乡漂泊时,那句“弯弯的月亮下面,是那弯弯的小桥”的牵挂;是每个平凡的日子里,突然被一句“ let it be”点亮的瞬间。白昼会落幕,但总有人用真心和热爱,为你留住一道光——就像刘欢,用歌声告诉我们:只要心中有光,什么时候,都是白昼。