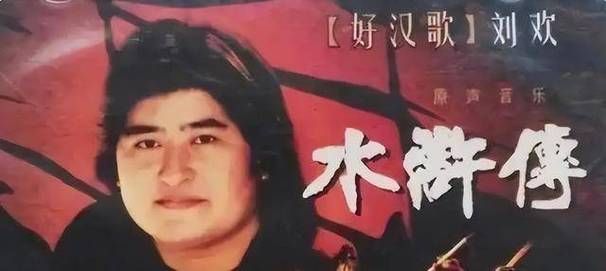

前几天,刘欢的社交账号突然更新了一条动态——一张手绘的成都街景画,笔触干净利落,色彩饱满鲜活,锦江边的茶馆、宽窄巷子的青砖、枝叶茂盛的梧桐,甚至连路边小贩卖的三炮台都画得栩栩如生。配文只有一句:“成都的烟火气,拿笔总比拿话筒记得牢。”

配文发出去不到十分钟,评论区就炸了。有人翻出他二十年前在成都做节目的旧照,照片里他蹲在街边小吃摊前,手里捧着串串,眼睛盯着画板,身边的工作人员说:“那时候他每次来成都,除了泡茶馆,就是带着速写本到处跑。”更多人则被画里藏着的细节戳中:“你看那茶馆门口的竹椅,歪斜着却很稳,就是老成都的松弛感!”“熊猫幼崽的眼睛是亮的,像刚从熊猫基地出来似的。”

一、从“好声音导师”到“街头画匠”:他的画笔,藏着被忽略的热爱

提起刘欢,大多数人脑子里跳出的关键词是“音乐”“歌唱家”“好声音导师”,很少有人知道,他画画的历史,可能比他的音乐生涯还长。

有次他在接受采访时聊过:“小时候我妈是美术老师,家里总堆着颜料和画纸。我学琴间隙最大的乐趣,就是拿铅笔在纸上瞎划拉。后来学唱歌,太忙就放下了,但眼睛‘馋’,走到哪儿都爱看——看建筑的光影、路人的姿态、街角的小物件,总想着要是能画下来就好了。”

真正让“刘欢画画”被大众看见的,是十年前的一次节目录制。当时他在成都录节目,早上五点多起来散步,走到锦江边,看到大爷大妈在茶馆里摆龙门阵、掏耳朵,卖糖油果子的摊子支着大锅,油锅里翻腾的果子泛着琥珀色的光。他掏出随身带的速写本,坐下来就画,画到太阳升高,节目组来人找他,发现他身边围了一圈成都本地人,有人指着画说:“老师,你把‘坝坝茶’的神韵画出来了!”

那张速写图后来被他发在网上,当时没引起太大波澜,直到前几天,有网友把旧照翻出来,又和这次的街景画对比,才发现他的画功一直在线——二十年前线条还有些生涩,现在却越来越沉稳,色彩的运用也越来越大胆,透着岁月沉淀下来的从容。

二、为什么是成都?他的“第二故乡”,早就刻在骨子里

刘欢对成都的偏爱,藏在无数细节里。

有音乐人朋友说:“刘欢每次来成都,航班落地第一件事不是去酒店,而是先去建设路吃个烤脑花,再去人民公园喝碗茶。他说成都的‘慢’,不是懒散,是一种‘把日子过成诗’的通透。”

2018年,他在成都开演唱会,特意在舞台背景上画了幅宽窄巷子的夜景:青石板路被灯光映得暖黄,红灯笼高高挂,巷口有穿旗袍的女子撑着伞走过。当时台下观众喊:“刘老师,这画是你画的吗?”他在台上笑:“画是学生画的,但灵感全是成都给的。”

这次画的街景,据他身边工作人员透露,是去年秋天来成都时画的。“那天他去了浣花溪公园,看到满地银杏叶,坐在亭子里就画,从上午画到傍晚,连饭都忘了吃。他说成都的秋天,连落叶都在讲故事。”画里的浣花溪公园,特意画了几个坐在长椅上看书的老人,旁边有只橘猫趴在地上晒太阳——正是他去年在公园里看到的场景。

三、“艺术都是相通的”:他的画,比音乐更“直白”

有人问:“刘欢唱歌那么厉害,画画会不会只是玩玩?”

他曾在一次画展上说:“唱歌是用旋律讲故事,画画是用线条和色彩说话,本质上是相通的——都是在表达对生活的感受。”

这次画的成都街景,你能从他的笔触里听到“火锅的咕嘟声”和“茶馆的喧闹声”。画中的茶馆,他特意用了大量的暖色,桌椅的线条有点歪,但很生动,仿佛能听到茶客们的笑声;画锦江的流水,笔触是流动的,蓝色的江水里掺着一点点土黄,就像真实的水;连路边小贩卖的“三大炮”,他画得都像能听见“砰砰砰”的声音。

“音乐有时候需要‘翻译’,但画画不需要,”他说,“你看到画里的烟火气,就能感受到成都的温度;看到熊猫的眼睛,就能想到它的可爱——这就是艺术最直接的地方。”

四、藏在画笔后的人生态度:被我们忽略的“多面刘欢”

其实,刘欢的“隐藏技能”远不止画画。他会弹钢琴、拉小提琴、写书法,还会自己做木工,家里的书架、桌子都是自己打的。有次他在节目里说:“人活一辈子,不能只干一件事。多摸摸不同的‘笔’,才能把生活画得更丰富。”

这次晒手绘,有人说他“想转型画家”,他笑着辟谣:“我就是个‘业余爱好者’,画画不是为了给谁看,就是给自己一个安静下来的方式。现在唱歌忙,画两笔,心里就踏实了。”

说到底,刘欢画成都,画的不是风景,是藏在他心里的“人间烟火”。他用画笔告诉我们:所谓“热爱”,不一定要惊天动地,可能就藏在街角的一碗茶、路边的一棵树、笔下的一笔一划里。

就像他画里的成都,有烟火,有温度,有被我们忽略的、生活本来的样子。

下次再听他的弯弯的月亮,或许你会想起,那个画着成都街景的歌者,他的笔尖,藏着比歌声更动人的柔软。