你敢信吗?前阵子我刷某部热播剧的cut,听到片尾曲响起时,手指悬在暂停键上愣了神——是刘欢的一壶老酒。那嗓子还是熟悉的醇厚,可怎么听,都觉得像被谁揪住了心尖子,连带着看剧时憋着的情绪,一下子全涌了上来。

说来也怪,刘欢在娱乐圈向来是“活传奇”的代名词:头顶中央音乐学院教授的光环,手握好声音导师的国民度,唱好汉歌时能吼出江湖的豪迈,演甄嬛传里的年羹尧也能把人物的悲壮刻进骨头缝。可谁能想到,这首名叫一壶老酒的歌,愣是把他从一个“殿堂级艺术家”,拉进了无数普通人的生活里,成了很多人心里的“眼泪收割机”。

为什么偏偏是“一壶老酒”?

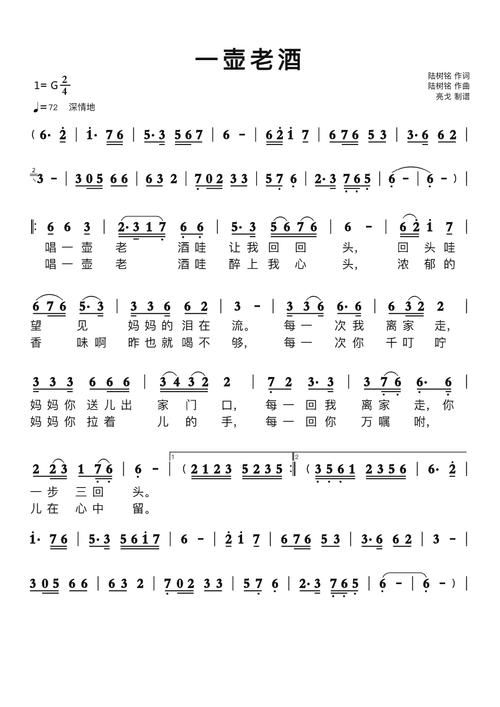

这些年写亲情、写岁月的歌不少,可一壶老酒偏就能在攒了一年的疲惫感里,酿出最烈的酒。歌词没多复杂:“一壶老酒,让我回回头,往事涌上心头,太多的心里话,我要对你说……”你听听,这不就是咱爸咱妈常挂在嘴边的那几句吗?明明想说得潇洒,声音里却总带着点抖。

刘欢的唱法更是绝了。他没飙高音,没炫技巧,就是用那种低沉又带点沙哑的嗓子,一句一句慢慢“倒”,像家里老人坐在炕沿边,摸着空酒杯跟你唠叨旧事。上次我特意翻了翻这首歌的评论区,有人说“听着听着就想起爸总说‘当年要不是你妈拦着,我早出去闯了’,现在他连酒都倒不稳了”;还有人写“我妈走那天,我靠在沙发上循环了一下午,突然就懂了‘一壶老酒,敬过往’里的‘敬’,是释然,也是遗憾”。

你说这哪是唱歌?分明是把咱们藏在心里不敢碰的那点软,给硬生生端出来了。

被人忽略的“慢功夫”:刘欢的“笨”坚持

说起刘欢,很多人第一反应是“牛逼”,却忘了这“牛逼”背后,藏着多少“不合时宜”的坚持。

早些年选秀节目扎堆,选手们为了博眼球,拼命唱快歌、炫高音,刘欢却在节目里劝年轻人:“别光想着技术,歌里的‘人’最重要。”后来他给新人上课,直接放话:“你要是没故事,这歌我连听都不想听。”

一壶老酒的创作故事,就是他这股“笨劲”的最好注脚。据说这首歌原是小众作品,找他演唱时,他整整磨了一个月——改了三次编曲,要求加进二胡和笛子,“得有咱们北方胡同里的烟火气”;录音时他反复跟制作人说:“这副嗓子别硬撑着‘端着’,就得像刚喝完酒,带着点晃悠的真情实感。”

结果呢?歌火了,火到连菜市场卖的大爷大妈,都能哼出那句“一壶老酒,别走远”。可刘欢却在一次采访里说:“火不火不重要,要是有人听了这首歌,想起自家老人,想起过去的日子,那比拿多少奖都强。”

娱乐圈最缺的“真”:不是流量,是“酿得十年酒”的耐心

这些年我们看惯了“爆款速成”:一首神曲火三个月,一部剧播完就忘,一个新人靠热搜红遍天,然后迅速被新的泡沫取代。可刘欢和一壶老酒偏像一股清流,告诉你:真正的“好东西”,从来都急不来。

你想啊,刘欢现在多大快60了?早就不需要靠流量证明自己。可他还在认认真真琢磨一首歌的每一个字,还在为了一部剧的插曲,跟团队反复较劲。这种“较劲”,不是“作”,是对艺术的敬畏,更是对听众的尊重。

就像他唱一壶老酒时,没想着要“惊掉谁的下巴”,就是想把几十年的人生感悟、看透世情后的温柔,都揉进旋律里。结果呢?反倒成了最打动人心的“利器”——因为观众早就腻了那些虚头巴脑的“人设”,就吃这种“掏心掏肺”的真诚。

所以你看,为什么现在很多人听歌只听老歌?因为以前的歌,是用“心”酿的酒;而现在有些歌,不过是流水线上“兑”的饮料。刘欢的一壶老酒能火,不是偶然,是观众心里那杆“真情”的秤,终于把那些浮夸的泡沫称了下去,留下的,还是实在的“滋味儿”。

下次你再听到一壶老酒,不妨放下手头的事,好好听听这首歌里藏着的几十年:是父母的皱纹,是朋友散场的背影,是当年那个敢爱敢恨的自己,也是现在学会对过往“举杯一笑”的豁达。

毕竟在这个速食的时代,能有这么一壶“慢慢熬”的老酒,愿意陪你聊聊心事,本身就是一种难得的幸运。你说,对吧?