提到刘欢,你会先想到什么?是春晚舞台上好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是歌手里白发苍苍却唱哭无数人的从前慢,还是学生时代英语课本上灌的弯弯的月亮?但如果你翻遍他的履历,会发现一个奇怪的现象:成名四十载,手握金曲无数,却鲜少上综艺、少接代言,连微博都像个“僵尸号”。有人问:“刘欢甘心吗?凭他的才华,不该更红吗?”

可你有没有想过:当整个娱乐圈都在教你怎么“更红”时,刘欢偏要把自己“藏”起来——这“藏”不是认输,是他对“什么是值得”的固执。

一、他甘心被“标签”绊住脚,却从没让音乐停下

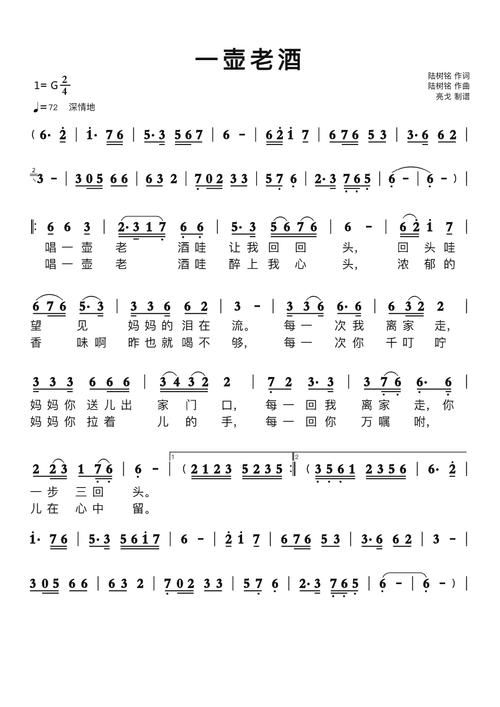

很多人对刘欢的印象,还停留在“高亢派”三个字上:仿佛他的嗓子天生就该唱好汉歌这种“大歌”,像座山一样稳,像火一样烈。但你翻他的歌单会发现:唱弯弯的月亮时他能把民谣的温柔揉进骨子里,唱千万次的问时能把你从云端拽进深渊,甚至给动画片熊猫总动员配插曲,也能把儿歌唱出童话感。

有次采访,记者问他:“观众总说您只会唱‘大歌’,您甘心被这么定义吗?”他哈哈一笑,反问:“定义怎么了?定义是观众给的,但我自己知道,我从来没给音乐设限啊。”

你看,北京咖啡馆里的爵士随性,璐璐里的父女温情,从头再来里的沧桑通透……他的音乐像个万花筒,每个面都不同。有人劝他:“多唱点流行的,保住热度啊。”他却说:“流行是风,吹过了就没了,音乐要是追着风跑,就把自己丢了。”

他甘心被贴标签吗?或许吧。但他更甘心让音乐一直“长”着自己想要的样子——不慌不忙,不被流量裹挟,只跟着自己的心走。

二、他甘心在“名利场”外种一棵音乐树

有人算过,刘欢巅峰时期一年能接27个商演,出场费一度是国内歌手天花板。可他从2000年后,商演几乎“消失”了。不是没人找,是他主动推了。

有次和合唱团的学生聊天,学生问:“刘老师,您当年那么红,怎么不去多上点综艺,让年轻人多认识您啊?”他正在整理乐谱,头也不抬地说:“我上了综艺,年轻人是认识我了,但他们会记住什么?是我在综艺里搞笑的样子,还是我唱的歌?要是他们只记得前者,那我这嗓子,不是白练了?”

他不是没上过综艺。2013年中国好声音当导师,别的导师忙着抢学员,他却总在帮学员抠细节:“这里换口气试试”“这个情绪再沉一点”。有学员哭着想留下,他说:“留下不是非得让我选你,是你得问问自己,唱歌是不是你非要不可的事?”

后来他上了歌手,50多岁的年纪,为了准备一首歌,连续一周每天只睡4小时,连轴排练。有人劝他:“您都这岁数了,没必要这么拼吧?”他却说:“唱歌拼的不是岁数,是对歌的诚心。”

他甘心少赚钱、少露面吗?在人人盯着“变现”的娱乐圈,这确实像“让步”。可在他心里,种一棵音乐树,比在名利场上捡果子更重要——果子总有吃完的时候,但树要是一直在,总有人能在树下歇脚,抬头看看天。

三、他甘心让家庭成为“比舞台更重要的事”

刘欢的妻子璐娜是他的大学同学,也是他的“音乐合伙人”。当年他还没火,璐娜就陪着他从酒吧唱到小舞台;他火了,她也不张扬,总在台下一个角落里听着。有人问他:“您夫人不介意您身边围着那么多粉丝吗?”他笑着说:“她知道,我心里装的只有她,和音乐。”

为了女儿刘一丝,他推掉了很多工作。有次女儿学校让他去家长会,他正好有个重要演出,可他二话不说把演出推迟了,说:“家长会我再去就错过了,女儿一辈子就一次小学家长会。”后来女儿长大,问过他:“爸爸,您是不是因为唱歌,都没时间陪我?”他摸摸她的头说:“爸爸没陪你,但爸爸写的每一首歌,都想唱给你听。”

有次采访,主持人问他:“您觉得人生最重要的是什么?”他想都没想:“家庭、音乐,然后才是别的。”很多人说:“刘欢活得太‘佛’了。”可你要知道,在娱乐圈这个名利场里,能把家庭放在舞台前面的人,多少年能出一个?

他甘心为家庭“牺牲”事业吗?在“拼到老”的娱乐圈,这像“不思进取”。可在他心里,家庭是根,根要是扎不稳,树再高,风一吹就倒了。

四、他甘心被“遗忘”吗?不,他只是选择了“被记住”的方式

有人说:“现在年轻人有几个认识刘欢的?”他要是多上点综艺,多拍点广告,说不定热度就起来了。可你翻现在的短视频平台,刘欢的歌依然在火:有人用好汉歌做卡点视频,有人用弯弯的月亮配毕业照,甚至有00后翻唱从前慢,评论区里都在说:“原来刘欢的歌这么有故事。”

有次他路过大学城,听到几个学生在唱弯弯的月亮,他站在路边听完了,眼眶有点红。后来他说:“那一刻我突然明白,歌被记住,不是因为红多久,而是它能撞进某个人的心里,陪他走一段路。”

他甘心被“遗忘”吗?或许有过吧。但他更清醒:流量会过去,热度会退潮,但好的音乐、真诚的人,总有人会记得。就像他常说的:“唱歌不是为了让人记住我,是为了让听到歌的人,能在歌里找到点什么——可能是回忆,可能是力量,可能就是那一刻的安静。”

说到底,刘欢的“甘心”,不是认输,是对“什么是值得”的清醒认知。在这个“人设”比人红、“流量”比情重的时代,他偏要像个老匠人,守着自己的“手艺”——唱歌,守着自己的“根”——家庭,守着自己的“心”——不慌不忙。

你看,他用四十年告诉我们:真正的“红”,从来不是站在聚光灯下被所有人看见,而是知道什么自己要什么,然后拼了命去护住它。这大概就是刘欢最“不争”的“争”——他没争过流量,没争过名利,但他争来了一个完整的自己,和一串能唱到老的歌。

你觉得,这样的刘欢,算不算是“红透了”?