前几天刷到个视频:广场上大妈跳广场舞,放的不是凤凰传奇或抖音神曲,反而是刘欢的牧马城市。音响里传来“拥有着世间万物,像拥有整个世界”,底下领舞的大姐跟着节奏挥舞丝巾,神情认真得像在演一场话剧。评论区有人说“我妈现在循环播放,说听着心里踏实”,有人调侃“广场舞终于杀进文艺青年地盘了”,可细想又觉得——这首歌哪是“中年专属”?它分明戳的是每个在城市里奔忙的人,心里那块不肯熄灭的火。

01. 这首歌,哪是“唱给中年人的”?

第一次听牧马城市,是大学宿舍里,室友循环了一晚上。我当时正为考研焦虑,听到“终其一生,只活在别人的剧本里”时,手里的笔直接掉了。那时我21岁,哪懂“中年危机”?只觉得心里某个角落被狠狠撞了一下——原来不是我一个人觉得,日子好像总是被推着走,想做的事不敢做,想成为的人不敢当。

后来才明白,刘欢写的哪是“中年困境”?他写的是所有人的“围城”。我们在城市里埋头赶路:打卡、加班、攒首付,像个陀螺被绳子抽着转,慢慢忘了自己最初为什么出发。就像歌里那句“也曾虚荣攀比,也曾有虚荣心,终其一生,只活在别人的剧本里”——21岁的我为考研“活”在别人的期待里,30岁的上班族为KPI“活”在老板的标准里,50岁的父母为子女“活”在世俗的眼光里。原来我们都在牧自己的马,只是马儿总被缰绳拴着,跑不出那片名为“应该”的草原。

02. 刘欢的“不精致”,才是最珍贵的

很多人说,刘欢的歌“不好唱”——他从不飙高音,不用转音技巧,甚至带着点“笨拙”的颗粒感。可偏偏是这种“不精致”,让牧马城市像一杯温水,越喝越暖。

你仔细听前奏,吉他轻轻扫过,像傍晚的风吹过晾衣绳。刘欢的声音不像现在那些歌手“修”得毫无瑕疵,他会有轻微的气口,甚至能听到他吸气时的小动作。可正是这种“不完美”,让歌词有了温度。唱“也曾伤心流泪,也曾黯然心碎”时,他不是在“演”悲伤,而是在“讲”自己的故事——毕竟,那个唱过好汉歌的汉子,唱过弯弯的月亮的诗人,自己也经历过起落沉浮。

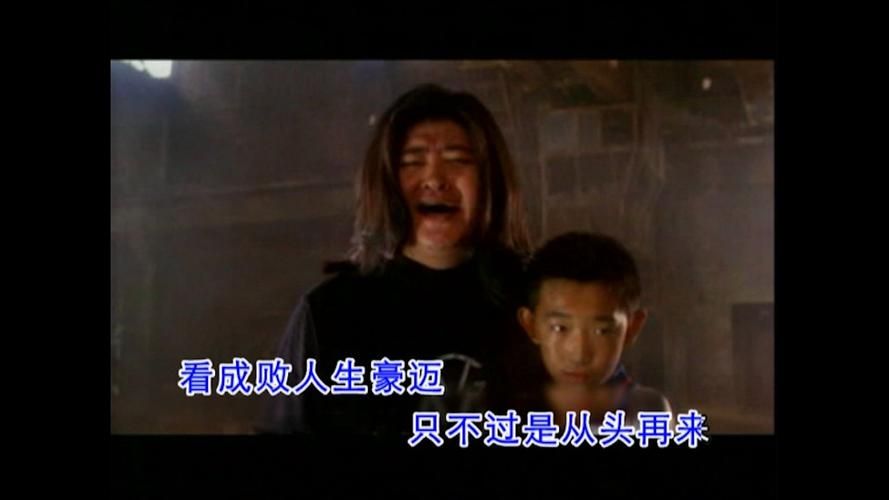

知道吗?这首歌收录在刘欢1999年的专辑是不是因为我不够温柔里。那时候他刚从一场大病中恢复,事业也面临着转型。他没有写“我要振作”的鸡血,没有写“世界多么美好”的鸡汤,反而对着镜头说:“人啊,就是一边认命,一边不肯认命。”这种“不装”,在现在的娱乐圈里,简直像个“异类”。可偏偏是这种“异类”,让他的歌能横跨20年——从磁带到CD,从MP3到短视频,载体在变,人心里的那点“不肯认命”,从来没变过。

03. 为什么“牧马城市”能让三代人共情?

前几天和同事聊起这首歌,80后的老张说:“当年我听,觉得刘欢唱的是‘想辞职去浪迹天涯’;现在我听,觉得他唱的是‘就算浪不起来,也要在心里留片草原’。”95后的小林说:“我们哪有什么‘马’可牧?但手机里藏的‘诗和远方’,不就是我们的马吗?”

是啊,三代人的“马”不一样:60后可能想“回到田园”,70后想“突破职场瓶颈”,80后想“平衡家庭与自我”,95后想“不被定义”。但刘欢把所有人的“马”都圈进了同一片草原——那里有对自由的渴望,有对平凡的妥协,还有对“不被生活磨平棱角”的倔强。就像歌里唱的“可能我浪漫的情怀,就和这个世界不相称”,可谁又能说,这种“不相称”不是一种勇气?

你看广场上跳牧马城市的大妈,她们年轻时可能也是工厂里流水线上的女工,是田间地头的农民,是围着灶台转的妻子。现在她们老了,却跟着这首歌挺直腰杆挥舞丝巾——因为那歌词里藏着她们年轻时没敢说出口的话:“我也曾想不顾一切,去看看远方的月亮。”

写在最后:

其实哪有什么“牧马城市”?我们的城市里没有草原,只有钢筋水泥;我们也没有马,只有地铁和公交。可刘欢的歌,就像给我们心里种了片草——在深夜加班回家的路上,在挤地铁被人群裹挟时,在看着镜子里日渐疲惫的脸时,可以偷偷想:如果有一片属于自己的草原,我的马会往哪里跑?

或许这就是歌的意义:它不给你答案,只让你记得,你心里住着不肯被驯服的野马。而那片牧马的天涯,不在远方,就在你抬头看星星的那一刻。

(今夜的城市,你牧自己的马了吗?)