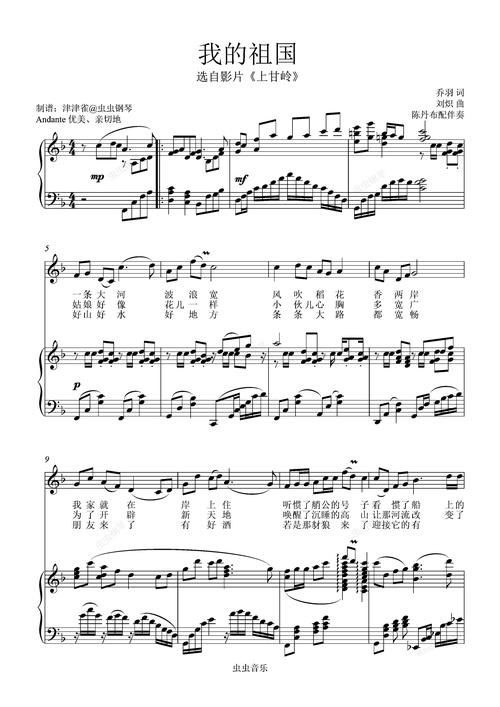

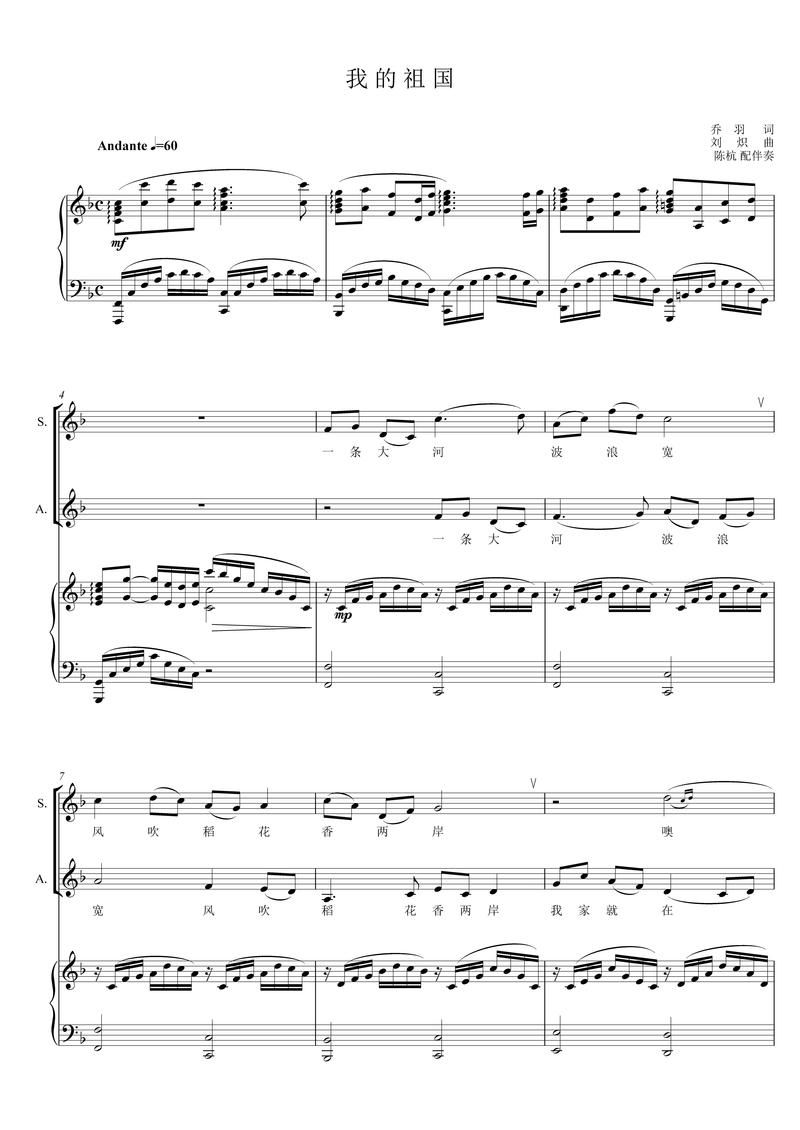

每年国庆晚会,当那个熟悉的旋律响起,总有人放下手里的茶杯,跟着屏幕里的声音轻和:“一条大河波浪宽,风吹稻花香两岸……”而真正让这首歌“活”起来的,除了那句深入人心的词,还有刘欢版我的祖国里那个厚得像浸了蜜、又沉得像蘸了泪的伴奏。

很少有人能说清,到底是刘欢的嗓音成就了伴奏,还是伴奏托住了刘欢的魂。但有一点是肯定的:自1990年北京亚运会开幕式上,刘欢站在万人体育馆用这首歌点燃全场的那一刻起,这个版本的我的祖国就成了刻在几代人DNA里的“情绪开关”——开心时听它热血沸腾,委屈时听它眼眶发热,甚至只是地铁里突然飘来两句,都会不自觉地挺直后背:那是属于中国人的,藏在旋律里的底气。

从“郭兰英的清澈”到“刘欢的厚重”:同一个故事,两种讲法

提到我的祖国,绕不开郭兰英老师1963年电影上甘岭里的原版。那时的伴奏是带着江南丝竹的温润,竹笛清亮,二胡婉转,像春日里拂过稻田的风,郭兰英的声音也像是从溪水里捞出来的玉,清亮透亮,唱的是“姑娘好像花儿一样”的甜,是“朋友来了有好酒”的暖,是岁月静好的模样。

但到了刘欢这里,伴奏像是被揉进了黄土高原的风——钢琴的低音区像结实的鼓点,一锤锤砸在心窝上;弦乐铺开一层层厚重的背景,像大河无声的奔流;到了副歌,突然炸开的交响乐像浪潮打在礁石上,每一个音符都带着扑面而来的力量感。有人说他“改了歌”,刘欢曾在采访里挠头:“我没想改,我只是想说,这首歌不只是美,还有根。”

他的“根”,是90年代初中国刚走出迷茫,正昂着头往前赶的劲儿。郭兰英版本里的“静好”,是熬过战火后对和平的珍惜;而刘欢版本里的“厚重”,是在这片土地上站起来的中国人,眼里对家乡的眷恋,对未来的笃定。就像他唱“宽广美丽的大地”,声音里带着点沙哑的颤,不是技巧,是土地本身的温度。

伴奏里的“小心机”:那些藏在音符里的“中国味儿”

很少有人细听过刘欢版伴奏的细节——其实编曲里藏着“中国智慧”。开头不是钢琴独奏,而是古筝的轮指,像水滴落在湖面,漾开一圈圈涟漪;间奏时,二胡突然挤进来,拉出个滑音,像老农赶着牛车走过田埂,故意放慢的步子;到了“姑娘花儿一样”,钢琴突然单手弹出跳音,像小姑娘辫子上的蝴蝶结,轻轻一颤。

这些乐器不是随便堆砌的。作曲家徐沛东当时说:“不能只响,得有画面感。”你要是闭上眼睛听,能看见:开头的古筝是清晨的薄雾飘过稻田,钢琴进来时太阳刚升起来,稻叶上的露珠往下掉;弦乐扬起来时,地里干活的人们直起腰,擦把汗,互相看一眼笑;副歌交响乐全上时,整个长江都醒了,浪花拍打着岸,火车从远处开来,汽笛声和歌声混在一起。

最绝的是留白。唱“若问朋友你在哪里”时,伴奏突然收一大半,只剩钢琴几个零散的音符,像站在山顶喊话,等回声从对面山头传回来——那一刻,所有漂泊在外的人,心里都“咯噔”一下。

为什么每次唱到“朋友来了有好酒”,观众会集体破防?

刘欢自己都说,每次唱这首歌,都像在“认亲”。1990年亚运会开幕式,他还是个戴眼镜、穿中山装的青年,站在那么大的舞台上,手心全是汗。但开口第一句,“一条大河波浪宽”,台下几万人跟着哼起来,声音大到能震碎屋顶。那一刻他突然明白,这首歌从来不是“谁的歌”,是“大家的歌”。

后来他去过很多地方唱:在贫困山区的学校,孩子们用破旧的吉他伴奏,唱到“看见clusion的力量”时,孩子们的眼睛亮得像星星;在国外演出,有个老华侨抱着孙子站在第一排,孩子太小,听不懂词,却跟着旋律拍手,老华侨抹着眼泪说:“这是我小时候听过的声音。”

而伴奏,就是那个“连接器”。它不像流行歌鼓点那么吵,也不像民歌那么缠绵,它像个厚实的肩膀,把每一代人的情绪都接住了——50年代的人听它想起建设祖国的热火朝天,80年代的人听它想起改革开放的奔头,00后听它觉得“原来我们的祖辈是这样爱这片土地”。

现在回头看,刘欢版的我的祖国,早不只是首歌

你有没有发现,现在的电影、电视剧,只要想拍“家国情怀”,BGM里大概率会飘出刘欢版的旋律。就像长津湖里,冰天雪地里,士兵们冻得发抖,却跟着哼“一条大河”;我和我的祖国系列里,每个普通人的故事,配乐里都藏着这个旋律的影子。

它早就成了“文化符号”。不是官方规定的“主旋律”,而是中国人自己选出来的“心声”——就像小时候妈妈唱的摇篮曲,长大后不管走到哪,只要这个旋律响起来,就知道“回家了”。

所以回到开头的问题:为什么刘欢版的我的祖国能让几代人都掉眼泪?大概因为那伴奏里装的不是音符,是几代人的共同记忆——是爷爷辈抹不去的“抗美援朝”的硝烟,是父辈“搞改革开放”的汗水,是我们这一代人“伟大复兴”的期待。

而我们每个人,都在歌里,看到了自己的影子。