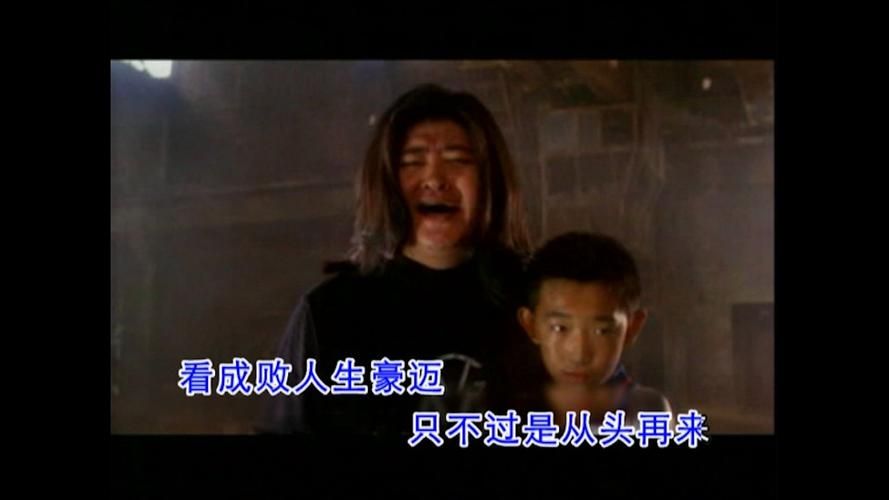

那大概是几年前的跨年晚会,他站在台上唱从头再来,唱到副歌时猛地一扬手腕,手臂带起的风仿佛能把舞台的灯光都甩出火星。镜头切近,他脸上的肉随着动作轻轻颤动,眉头微蹙却嘴角上扬,眼睛里亮得像淬了火——没人知道那首歌对他意味着什么(或许只有他自己清楚,这首歌曾是他低谷里的光),但所有人都看见:这个被贴上“严肃”“学者”“重量级”标签的男人,骨子里藏着股“不管不顾”的劲儿。

后来这张动图像个不灭的火种,在社交平台上反复燃烧:有人配文“刘欢老师甩的不是手,是人生”;有人P成表情包,“今日烦恼:甩手解压还是躺平摆烂”;甚至有新人歌手在后台偷偷模仿,结果把手腕甩得生疼,笑着感叹:“刘欢老师的‘甩手’,怕是藏着三十年功力吧?”

可你真的看过“甩手”的全过程吗?

不是那种刻意的舞台动作,也不是综艺里为了效果设计的夸张姿势。刘欢的“甩手”,总在他最投入的时候——不是对着镜头表演的投入,是“唱到忘我”的投入。比如2020年歌手的突围赛,他改编玫瑰人生,唱到“我人生的玫瑰,永不凋零”时,左手突然握拳猛地一甩,仿佛要把所有遗憾、所有不甘都甩进舞台上方的烟雾里。当时弹幕有人刷“看哭了”,更多人刷“这甩手,甩出了故事感”。

后来有记者问他:“那些‘甩手’的动作,是设计好的吗?”他坐在后台的化妆间里,脸上还带着舞台的妆,打了个哈欠,摸着肚子笑着说:“哪有时间设计?唱到那儿,手自己就动了。就像人开心了会笑,难过时会哭,手嘛,它有自己的想法。”

说真的,现在娱乐圈里有多少人的“动作”是提前排练好的?微笑的角度、挥手的弧度、转身的时机,像精密的零件拼凑出“完美人设”。但刘欢的“甩手”,偏偏是个“意外”——它不标准,甚至有点笨拙(毕竟他的体型摆在那儿),可正因为是“意外”,才像一把钥匙,打开了“真实”的开关。

这个“甩手”,到底藏着多少不为人知的刘欢?

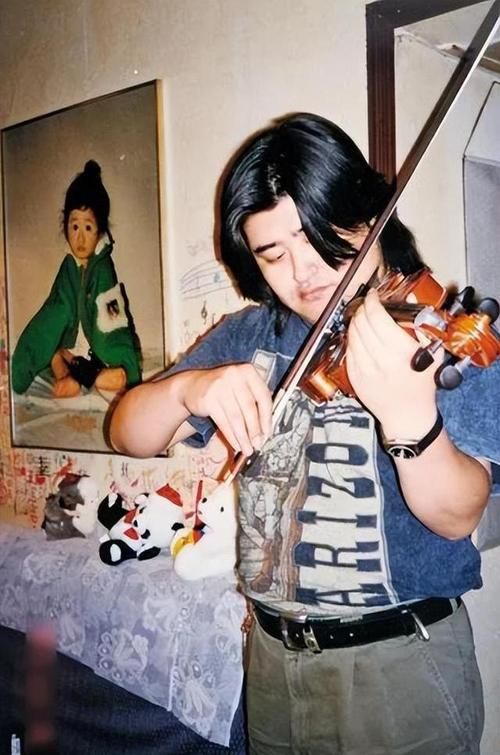

知道的人或许不知道,他年轻时在北师大教书,上课时会因为讲得太兴奋,在黑板上随手一甩,粉笔灰能溅到第一排学生脸上。学生没人抱怨,反而说:“刘老师甩手的样子,像告诉我们‘音乐就该这么有劲儿’。”

后来他火了,在春晚唱千万次的问,灯光打在他脸上,汗珠顺着额头流下来,唱到“问询南来北往的客”时,他右手猛地一甩,汗珠在空中划出一道弧线。后排的摄像大叔慌忙调整镜头,后来在采访里说:“当时心里咯噔一下,怕他摔着,结果他甩完手,冲镜头那边乐了一下,那劲儿,比我儿子打游戏赢了还高兴。”

再后来他生病了,身体发福,唱几首歌就要喘一会儿。但只要站在台上,他还是会“甩手”。去年有一次在高校演出,唱从头再来时甩手太猛,差点没站稳,旁边的工作人员赶紧扶他,他却摆摆手笑着说:“没事,这手它就想飞。”台下学生集体起鼓掌,那掌声比任何音乐都响。

你有没有想过,为什么偏偏是“甩手”,而不是别的动作成了他的标志?

或许因为“甩手”本身就是一种态度——不讨好、不迎合、不设防。他从不刻意解释“我为什么这么唱”“我为什么这么做”,就像当初拒绝参加歌手时有人说“你这是掉价”,他耸耸肩说:“唱歌嘛,高兴就去,不高兴就不去,哪那么多讲究。”

后来他参加歌手,有人问他是不是为了“证明自己”,他坐在休息室里翻看旧照片,突然说:“我四十多岁的时候,有人说‘刘欢过气了’;五十多岁的时候,有人说‘他跟不上时代了’。可我唱了这么多年歌,哪是为了证明给别人看?我就是喜欢唱,喜欢到恨不得把心都掏出来放进旋律里。手它自己想动,就动呗,谁规定唱歌非要站着不动?”

是啊,谁规定唱歌非要站着不动?谁规定“重量级歌手”就要端着、稳着?刘欢用一次次“甩手”告诉所有人:真正的强大,不是刻意维持“完美人设”,而是敢让“不完美”的真情流露——哪怕那“不完美”是甩动的手臂,是颤抖的歌声,是脸上的汗珠。

这些年我们见过太多“人设崩塌”的艺人,他们精心打造的形象,像沙堡一样被海浪冲垮。但刘欢的“甩手”,却越甩越有力量——因为它从来不是“人设”,只是“刘欢”两个字的一部分,是他对音乐最赤诚的热爱,是对生活最坦荡的态度。

所以你看,那张被传了无数次的“甩手动图”,哪是什么“表情包”?分明是一个男人在音乐里的“放纵”,在岁月里的“少年气”。它或许不华丽,甚至有点“笨拙”,却是这个时代最稀缺的“真实”——像黑夜里的一束光,不耀眼,却能让人看清路。

下次再看到那张动图,希望你能想起:那个甩手的男人,不是“刘欢老师”,不是“乐坛传奇”,只是一个唱了半辈子歌,爱唱歌爱到想“飞”的普通人。而他的“甩手”,不过是告诉我们:人生嘛,开心了就甩一甩,把烦心事都甩到身后,然后继续往前走。

毕竟,真正的好戏,从来都不需要“演”。