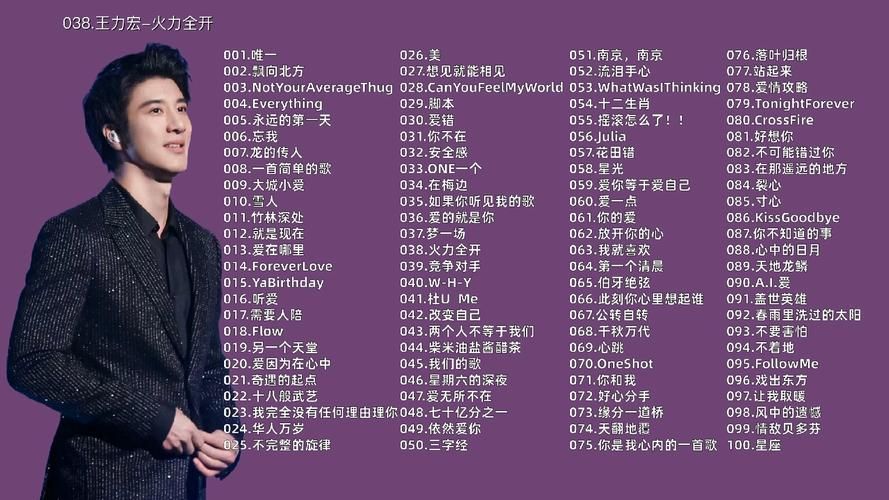

这几天娱乐圈的瓜,比夏天的气温还热。一边是顶流明星塌房塌到脚踝,另一边是实力老炮儿突然实名举报“造假”——这次的主角,是咱们乐坛常青树刘欢,和他举报的“音乐才子”徐海星。

要说刘欢老师,在圈里那可是“活招牌”般的存在。从少年壮志不言愁到好汉歌,从国际舞台评委到带出中国好声音一众学员,几十年来,他稳坐“殿堂级”位置,靠的不是人设炒作,实打实的作品和功底。可偏偏就是这样一位“非典型娱乐圈人士”,突然在微博上甩出一篇长文,矛头直指徐海星,说他“学历造假、作品剽窃、履历注水”,字里行间满是愤怒和失望。这消息一出,评论区直接炸了:“刘欢老师亲自下场?这是要掀桌啊!”

徐海星到底是谁? 很多年轻人可能不太熟悉,但“跨界”“才子”“学霸”这些标签,这些年可没少跟着他。公开资料显示,他毕业于伯克利音乐学院,师从过某国际大师,回国后不仅发专辑、做音乐,还频繁出现在各大综艺和音乐节目里,评委、导师、表演嘉宾身份切换自如。人设走得是“专业纯粹”路线,粉丝称他“行走的音乐百科”,还有人说他是“刘欢老师之后的乐坛希望”。可刘欢这篇举报文,直接把这个“希望”撕了个粉碎。

刘欢在文中列出的造假清单,每一项都挺扎心:学历方面,称徐海星伪造伯克利音乐学院录取通知书和毕业证;作品方面,指责其多首原创歌曲实为剽窃小众音乐人;甚至连他常挂在嘴边的“师从某国际大师”,也是虚构师徒关系。最让刘欢愤怒的,是徐海星多次在公开场合“蹭”自己:“他说我教过他,说我认可他,可我根本不认识这个人!”“拿我的名声来给自己贴金,这是对音乐、对观众的欺骗,更是对那些真正努力的音乐人不公平。”

说实话,刚开始看到这事儿,我第一反应是“真打假还是另有隐情?”毕竟娱乐圈里“互撕”戏码不少,很多最后都反转成“炒作”。但翻到刘欢文里的细节,那句“我手里有铁证,不是空口说白话”,又让我觉得这事儿不简单。毕竟刘欢老师不是那种会随便下场的人,他这次亲自“下场”,估计是真憋不住了。

说到底,徐海星的“造假”,可能也不是他一个人的“锅”。这些年娱乐圈的“包装术”越来越离谱,仿佛不加点“国际背景”“名校光环”“师出名门”,都不好意思在圈里混。尤其是一些新兴音乐人,有才华是好事,但总想走捷径:学历不够“造”一个,作品不行“抄”一把,履历不行“编”一段。最后出来的“人设”,光鲜亮丽得像打了玻尿酸,一戳就破。观众一开始可能被“光环”吸引,可时间长了呢?谁愿意天天看一个“泡沫明星”演戏?

更让人唏嘘的是,徐海星走的“专业路线”,本该是娱乐圈最该“真诚”的领域。音乐这东西,靠的是耳朵的感受,是情感的共鸣,不是学历证书上的烫金大字,也不是简历里一长串“头衔”。就像刘欢老师说的:“音乐是给人听的,不是给人骗的。”你唱得怎么样,作品好不好,观众心里有杆秤。你今天靠造假骗来的流量,明天可能就会因为“翻车”而彻底崩塌。

这次事件里,最让人“服气”的,其实是刘欢的态度。他这么大腕儿,完全可以跟徐海星“井水不犯河水”,甚至装作看不见。可他偏偏选择了“较真”,实名举报,不惜得罪人。这背后,是对音乐的敬畏,对行业的责任感。他说“我不能看着那些真正努力的人,被这样的‘李鬼’欺负”,这话戳中了很多人的痛点——在这个“流量为王”的时代,还有多少人愿意为“真实”站台?

有网友说:“刘欢老师这一嗓子,算是给娱乐圈的浮躁病开了一剂猛药。”确实,这些年从“学术造假”到“数据造假”,从“人设崩塌”到“行业潜规则”,观众早就审美疲劳了。大家看透了那些“精心包装”的戏码,想要的反而是一个不掺假的“真诚”:演员认真演戏,歌手好好唱歌,导演踏实拍片。就像老话说的,“真的假不了,假的真不了”,靠造假堆起来的名气,终究是“沙滩建楼”,一浪就倒。

那么问题来了:当“造假”成了娱乐圈的“潜规则”,当“真诚”成了稀缺品,我们到底该相信什么?刘欢老师的“实名举报”,能不能撕开娱乐圈的“包装泡沫”?那些被“人设”绑架的明星,会不会因此收敛手脚?更重要的是,作为观众和听众,我们是不是也该擦亮眼睛,别再被“滤镜”忽悠,给“真实”多一点掌声,给“造假”一点“敲打”?

反正啊,这场“举报门”闹到现在,瓜是越吃越复杂,但道理很简单:娱乐圈可以浮躁,但艺术不能掺假;明星可以有“人设”,但底线不能丢。至于徐海星到底是不是“李鬼”,刘欢手里的“铁证”能不能坐实,咱们就交给时间和法律吧。只希望这件事能成为个“转折点”——让那些还想走捷径的人掂量掂量:别把观众的当傻子,别把艺术当儿戏。毕竟,真实,才是娱乐圈最长久的“通行证”。