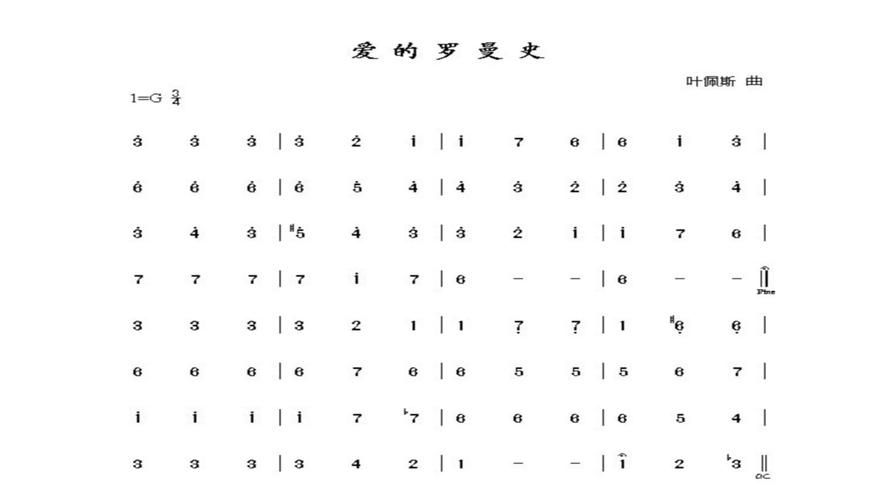

要说现在娱乐圈最“佛系”的演员是谁,不少观众可能会先提名刘欢然。没上过几次热搜,很少参加综艺,甚至连微博都像个“摆设”——可偏偏,当你打开新剧,总能看到那个熟悉的面孔:她是觉醒年代里眼神坚定的进步学生,是人世间里隐忍坚韧的青年工人,是风吹半夏里干练飒爽的企业助理……明明戏份不算“C位”,却像一坛陈年的酒,越品越有滋味。

“她不是‘红了’,是‘观众终于看见她了’”

很多人第一次注意到刘欢然,是在觉醒年代里。她演的“郭心刚”,是个从南洋归国的热血青年,面对家国危难时,那句“我们这代人的责任,就是让下一代人不用再背井离乡”说得字字铿锵。可谁能想到,这个镜头不过3分钟的角色,刘欢然却提前半个月做了功课:翻遍民国史料研究青年学生的言行举止,甚至去档案馆找当时的影像资料,模仿他们挺直腰板的样子。

“当时剧组经费有限,没有专门的历史顾问,我就自己泡图书馆。”后来她在采访里轻描淡写地说,可观众能从镜头里看到——她演的郭心刚,不是因为“背台词”显得坚定,而是从骨子里透出的“相信”,那种未经世事磨砺的理想主义,真实得就像从历史书里走出来的。

这部剧播出后,刘欢然的微博粉丝涨了十几万,可她依旧很“平静”:继续接下一个不起眼的小角色,在横店租的房子里,贴满下一场戏的“人物小传”。有观众好奇:“为什么不趁热度多接点好活儿?”她曾在直播里笑着说:“角色和角色之间的‘空当’,比接戏更重要——我得知道自己是谁,演的角色是谁。”

“好演员的‘底气’,是从不‘跳戏’”

如果说觉醒年代让观众记住了她,那人世间里的“周蓉女儿”则让人彻底服气。这个角色戏份不多,却是个关键的情感纽带:从天真烂漫的少女,到经历生活重创的青年,跨度长达十几年。刘欢然没用“演技派”的“技巧”,而是真的“变成了”那个女孩——她观察身边刚上大学的女生怎么笑、怎么闹,甚至去敬老院陪老人聊天,感受“失去”的重量。

有一场戏,她坐在病床前握着奶奶的手,眼泪无声地往下掉,却始终不敢出声——怕打扰到奶奶“睡觉”。这个镜头被导演剪进了正片,播出后无数观众评论:“我的心都跟着碎了,这不是演的,是真的在心疼。”

可很少有人知道,这场戏NG了7次。不是因为她哭不出来,而是她总觉得自己“不像”——“那个女孩应该更克制,她怕奶奶知道她难过。”这种“较真”,让她的角色从来不会“悬浮”。有次和剧组前辈合作,前辈夸她:“你演戏不‘抢’,但观众的眼睛会跟着你走。”

现在的娱乐圈,总说“演员要立人设”,可刘欢然像个“异类”:她从不标榜自己“努力”“低调”,却让每一个角色替她“说话”。她说:“观众要的不是‘完美的人设’,是‘真实的角色’——我就像个‘翻译官’,把文字变成活生生的人。”

“演员的‘走红’,或许不需要‘捷径’”

这几年,太多演员靠着综艺、营销“爆红”,又很快被遗忘。可刘欢然的“走红”,像极了小时候种树——不声不响,却在某一天突然发现,枝繁叶茂了。

她的经纪人说:“欢然从没规划过‘红不红’,只规划了‘自己能演什么角色’。”她接戏不看咖位,只看“值不值得”:风吹半夏里演赵丽颖的助理,为了体现80年代女工的“飒”,她特意去服装市场买旧衣服改,连说话的语气都学厂里的“老师傅”;觉醒年代之后,有制片方找她演“白富美”,她直接拒绝了:“我不想让观众觉得,我只能演一种角色。”

这种“不迎合”,让她活得像个“局外人”。她会为了一个角色学粤剧,也会为了一场戏在零下十度的天气里站六个小时;她会因为粉丝说“好久不见你演戏”而偷偷焦虑,却又转头扎进剧组“磨”角色。

可正是这份“不着急”,让她成了观众心里的“宝藏演员”。有人在网上说:“不用看名字,看到脸就知道,‘哦,是她演的’——这种脸,有故事。”

写在最后:好演员,从来都是“熬”出来的

最近刘欢然新剧开机了,依旧是女配角,依旧是“没有流量加持”的角色。可她的微博下面,粉丝留言最多的还是:“慢慢来,我们等你。”

是啊,在这个“速食”的时代,刘欢然像一股“清流”——她不争不抢,却在每一个角色里“扎根”。或许,所谓“好演员”,从来不需要靠“爆红”证明自己,就像她说的:“观众的眼睛是雪亮的,你有没有用心,他们看得见。”

所以,下次再看到刘欢然的名字,不妨多停留一会儿——因为你知道,那个屏幕上的人,从来不是“刘欢然”,而是她费尽心思“变成”的“每一个角色”。而这,或许才是演员最该有的“本事”。