90年代的街头巷尾,要是谁家收音机里飘出一句“爱立信,让我们随时随地沟通无限”,跟着哼唱的十有八九是刘欢那标志性的醇厚嗓音。那时手机还是稀罕物,爱立信的蓝色Logo像一张烫金名片,而刘欢的歌,早就成了华语乐坛的“定海神针”。这两者撞在一起,究竟擦出了怎样的火花?为什么二十多年过去,这首歌的广告腔里,藏着一代人最鲜活的“科技记忆”?

从“千万里追寻”到“沟通无限”:刘欢为何成了爱立信的“声音名片”?

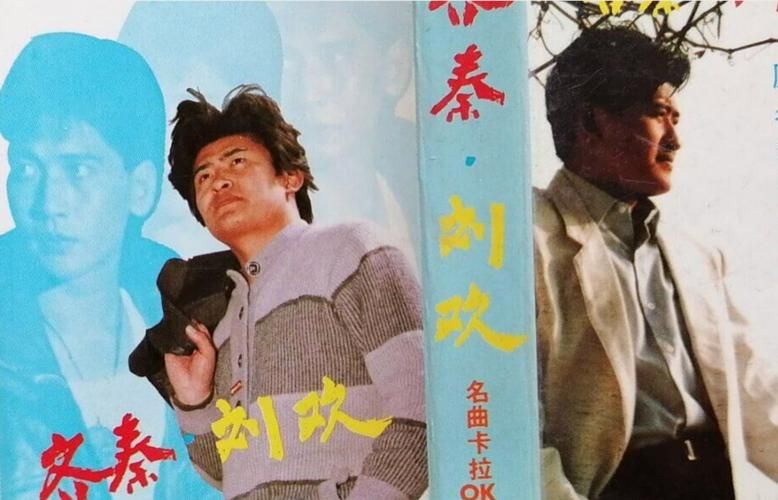

要说刘欢和爱立信的缘分,得先拎清时间线——上世纪90年代末,正是大哥大“退位”、翻盖手机“登基”的关口。爱立信作为最早闯入中国市场的通讯巨头,手里攥着技术优势,却缺个能让老百姓记住“沟通”概念的“人设”。他们要的不是流量明星,而是有分量、能扛起“可靠”“大气”品牌调性的“国民声音”。

彼时的刘欢,刚唱完北京人在纽约里“千万里我追寻着你”,把中国人的家国情怀唱进了骨髓;又在好汉歌里“大河向东流”,用粗粝的嗓音把英雄气概荡得满大街都是。他的声音里有种“不管多远都能听见”的穿透力,这不正跟爱立信“随时随地沟通无限”的理念严丝合缝?于是品牌方找上门来时,刘欢几乎没犹豫:“科技是冰冷的,但连接人心是温暖的。我愿意让这首歌,成为沟通的‘翻译官’。”

歌是怎么写的?作曲者后来采访提过,他们刻意避开了当时广告歌“口水化”的陷阱。主歌用钢琴铺底,像在讲个“慢故事”——“穿过人潮,穿过风雨,我在这里等你”,把“等待沟通”的心情揉进了日常;副歌时刘欢的嗓音陡然开阔,弦乐一推,那句“沟通无限”直接把格局拉满。不像现在广告歌恨不得把品牌名唱三遍,整首歌里“爱立信”只出现一次,可旋律一起,所有人心里都默认:这是刘欢的爱立信。

当“街机”遇上“金曲”:广告歌如何成了90后的“BGM教科书”?

1998年左右的北京,能看到不少骑着自行车、腰间别着爱立信GC87的人。那款手机有“街机”潜质——银色机身能翻盖,接电话时“嘀”的一声提示音,后来多少80后模仿过。但比手机更火的,是商场里循环播放的电视广告:刘欢站在漫天飞雪的街头,对着手机唱“沟通无限”,雪花落在他肩膀上,镜头一转,远方的爱人正笑着接起电话。

那时候哪有什么“短视频病毒传播”?全靠电视台和电台把广告当“背景音乐”播。有中学老师后来回忆,学生课间传唱的不是流行歌,是刘欢的“沟通无限”——“你怎么还用BB机?我爹都有爱立信了!”这种带着孩子气的攀比,反而让广告歌成了社交货币。更绝的是爱立信的操作:他们在地铁里搞“点歌台”,扫码就能让刘欢的歌在线下响起,愣是把一场商业营销玩成了“全民事件”。

为什么现在听那段旋律,还是会心头一动?因为它藏着那个年代最朴素的期待:等待电话铃响的紧张,拨通号码后的忐忑,还有“听见你的声音”时的踏实。刘欢唱的不是手机,是“我在乎你,所以想靠近你”的人情味。后来智能手机普及了,视频通话让“看见”变得简单,可当年那种“电波里传来的温暖”,却被刘欢的歌声永远刻进了时光里。

二十三年后回望:当“科技叙事”撞上“人文温度”,还有经典诞生吗?

现在回头看刘欢和爱立信的合作,像极了“神仙联姻”——品牌没靠密集洗脑砸知名度,歌手没接“低质广告”掉身价,反而成就了“科技+人文”的范本。为什么后来的广告歌再难复制这种经典?有人说现在流量明星接广告“只看钱不看戏”,但更根本的或许是:现在的科技太“聪明”,反而忘了“沟通的本质”从来不是参数堆砌,而是“我想让你听见”的真心。

刘欢很少提这段合作,去年某次采访被问到“最难忘的广告歌”,他笑着说:“当时就是想,别把手机唱成个铁疙瘩,要让人听着觉得,‘啊,原来沟通是这么幸福的事’。”这话听着简单,却是现在多少品牌该补的课——你的科技再先进,如果不能落到“人的感受上”,不过是冰冷的代码。

所以你现在手机里还有那首“沟通无限”吗?或者某天在商场里偶然听见那段旋律,会想起当年攥着零花钱,盯着柜台里爱立信手机,心里默念“等我长大了也要有”的自己?经典从不会被遗忘,它只是藏在某个角落,等一句熟悉的旋律,带你穿越回那个用歌声连接真切的年代。毕竟,最好的科技,不永远该是这样吗——不管过去多少年,一听,就懂。