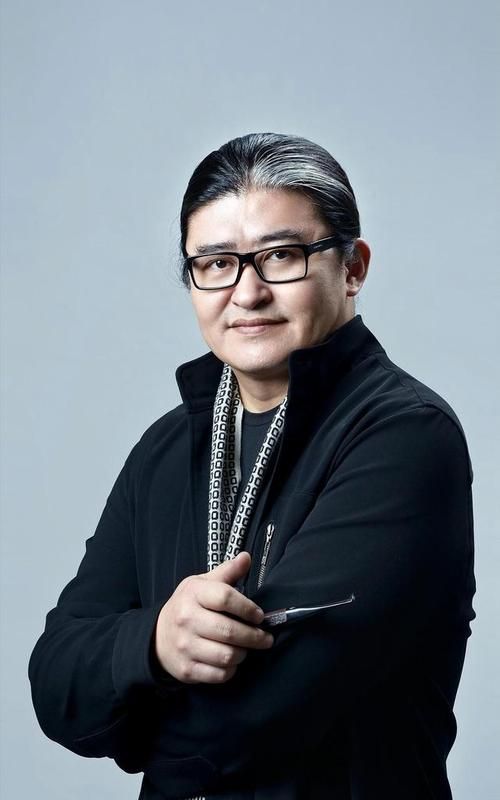

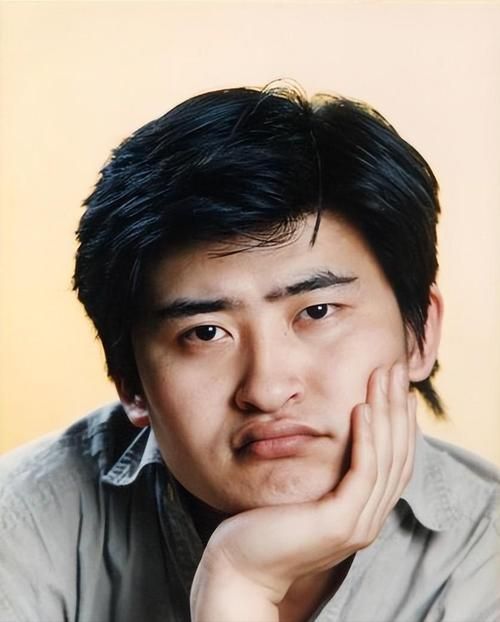

话说回来,咱们听刘欢的歌,到底是在听什么?是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,还是千万次的问里“噢——”的一咏三叹?亦或是弯弯的月亮里“我的心充满惆怅,不为那弯弯的月亮”的缠绵?你仔细品,不管是哪种调调,都像裹了一层薄薄的砂纸,带着股子烟火气,又透着股子书卷味——这,就是刘欢的“烟嗓”。

但你有没有想过,这嗓子哪儿来的?是“抽烟抽出来的”?刘欢自己早辟过谣:“我这嗓子真不是抽烟抽的,从小就这样。”你说怪不怪,有些人天生就带“故事感”的嗓子,刘欢算一个。他的烟嗓不是那种粗糙的沙哑,像老烟筒里冒的烟,呛人;倒像陈年的普洱,初入口有点涩,越品越回甘,每个字都像是从丹田里滚出来,带着胸腔共鸣的震动,听得人心里发颤。

记得90年代看北京人在纽约刘欢配的千万次的问吗?开头那几个“噢——”声,不高,也不亮,但像把锤子,慢慢砸在你心上。后来听他唱好汉歌,又是另一番光景——“大河向东哇”的“东”字,尾音拖得长长的,带着股子不服输的劲儿,像梁山好汉拍着桌子吼出来的,可细听又有股子文气,毕竟刘欢是中央音乐学院的教授,唱美声出身的,底子在那儿摆着呢。你让现在那些“烟嗓歌手”试试,谁能把“豪放”和“婉约”揉一块儿,还不显得割裂?

更绝的是,这嗓子“经老”。20多岁的时候唱少年壮志不言愁,满满的热血方刚;50多岁的时候唱玫瑰人生,嗓子里又多了岁月的厚重。前阵子看他直播唱从头再来,头发都白了,可一张嘴,那股子穿透力还在,直播间的弹幕刷屏:“这嗓子是金刚打的吧?”、“听了30年,还是上头!”你说,现在哪个歌手敢这么“原生态”露脸唱歌?嗓子不好的早修音修成机器人了,刘欢偏不,他就爱用这“原生态”的嗓子跟你对话——这大概就是“真”的力量。

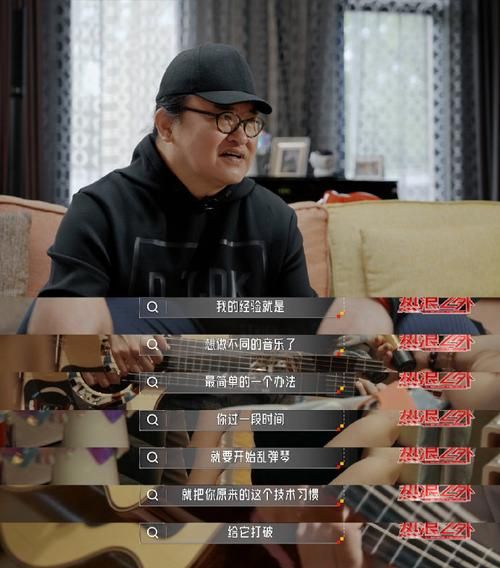

当然,也有人问:“刘欢的烟嗓,谁学不好?”还真别说,这些年模仿他的人不少,选秀节目里经常有人打着“刘欢式烟嗓”的旗号,可没一个能像的。为啥?模仿得了声音,模仿不了“魂”。刘欢的烟嗓,从来不是单纯的技术,是几十年对音乐的理解,是对人世间的感悟。他唱弯弯的月亮时,嗓子是温的,像在跟你讲一个陈年的故事;他唱从头再来时,嗓子又是烫的,像在给你打气。这种“情”和“意”,是练不出来的,得“熬”——熬岁月,熬经历,熬到把音乐刻进骨头里。

说到底,刘欢的烟嗓为啥能成为华语乐坛的“独家记忆”?因为它不光是“嗓子”,更是一种“态度”——对音乐的执着,对真诚的坚守。在这个修音当道、流量为王的时代,刘欢就像一坛老酒,打开来,还是那个味儿:醇、厚、烈,让人一口下去,就记住了一辈子的时间。你说,这样的嗓子,30年能出一个吗?怕是难了吧。