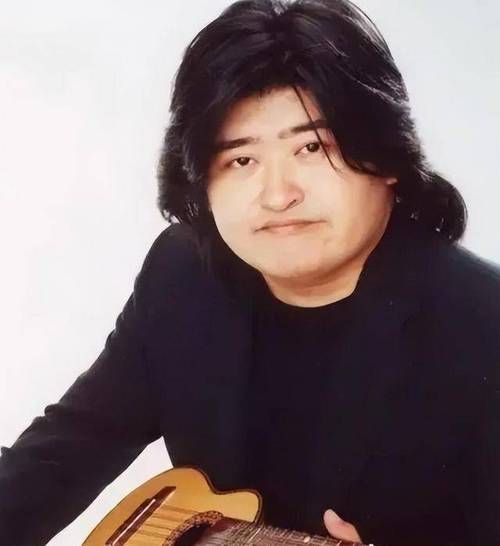

提起刘欢,脑子里 first 跳出来的永远是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是千万次的问里穿透人心的深情。这位华语乐坛的“活化石”,用厚实的嗓音和扎实的创作功底,陪伴了几代人的青春。但很少有人知道,这位“歌神”其实还有一层“隐藏身份”——演员。演过电影吗?演过。而且演得还不太像“玩票”,角色总带着点让人琢磨的劲儿。今天咱们就聊聊,刘欢除了把王起明(对,就是北京人在纽约里的阿春)演进观众心里,还留了哪些银幕上的“惊喜”。

一、北京人在纽约:他用“半辈子沧桑”,把王起明演成了“时代标本”

要说刘欢最出圈的影视角色,那必须是1993年电视剧北京人在纽约里的王起明。这部当年火遍大街小巷的“现象级”剧集,让刘欢饰演的“阿春”成了多少人心中“独立女性”的代名词。

可能很多人不知道,刘欢接这个角色,其实“蓄谋已久”。90年代初,他刚从美国访学回来,对纽约的华人生活有过近距离观察——那些在异乡挣扎的商人,既想融入西方社会,又放不下东方的根,那种撕裂感和野心,他看在眼里。导演郑晓龙找他时,他几乎没犹豫:“王起明不是个完美的角色,他有精明、有算计,也有中国文人骨子里的清高和脆弱,这正是我想挑战的。”

剧中,刘欢把王起明“从小老板到华尔街精英”的蜕变演得层次分明:刚到纽约时,裹着军大衣在唐人街摆摊,眼神里带着点土气和不服输;后来开了公司,西装革履,说话带着“京片子”的调侃,商场上杀伐果断,转身面对女儿时却眼神柔软;最绝的是他和郭乔乔(李勤勤饰)的感情戏,既有商场的利益纠缠,又有异性间的吸引,还有“男儿有泪不轻弹”的憋屈。尤其是那句“如果你爱他,就送他去纽约,因为那里是天堂;如果你恨他,就送他去纽约,因为那里是地狱”,他从牙缝里挤出来,带着几分自嘲、几分悲凉,简直把王启明的拧巴和纠结演活了。

这部剧当年拿下了飞天奖、金鹰奖几乎所有奖项,刘欢也凭“阿春”提名了最佳男主角。虽然最后没获奖,但观众记住了这个“会唱歌的演员”——不是“歌手客串”,是真的“会演”。

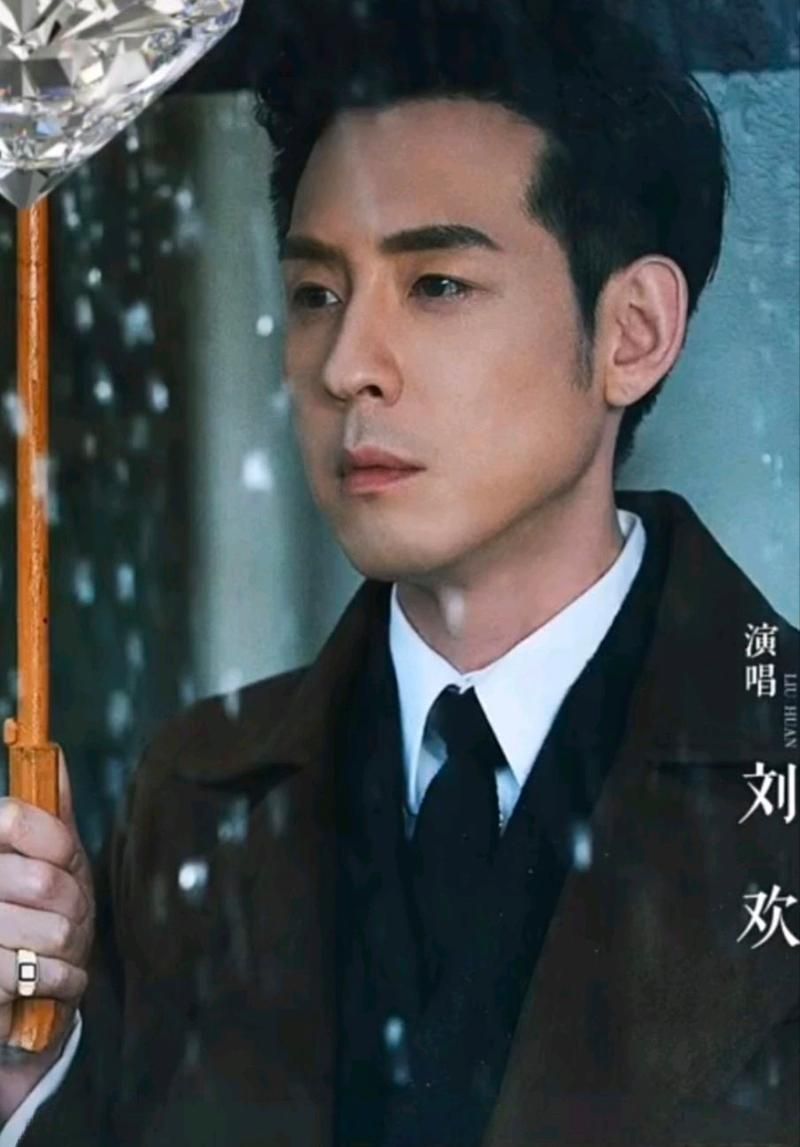

二、荆轲刺秦王:击筑高渐离,他用“音乐家的灵魂”演活了“士的风骨”

如果王启明是刘欢“接地气”的表演巅峰,那1998年陈凯歌执导的荆轲刺秦王里的高渐离,就是他“文人骨气”的极致诠释。

这部耗资巨大的历史史诗,云集了李雪健(秦始皇)、张丰毅(荆轲)、巩俐(赵姬)一众大咖,刘欢饰演的“击筑师高渐离”戏份不多,却像一道光,照亮了整部电影里“士为知己者死”的悲壮。

高渐离历史上是燕国乐师,和荆轲是生死之交,他用筑(一种古乐器)传递情感,更用音乐刺杀秦王。刘欢为了这个角色,提前半年学筑——不是假弹,是真的每天练8小时。电影里,他为荆轲送行时的易水歌:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”,他一边弹筑,一边唱,眼神从平静到决绝,歌声里没有刻意煽情,却让人鼻子发酸。尤其是他被秦始皇弄瞎双眼后,在咸阳宫为秦王击筑时,把“筑”里的铅块取出来刺向秦王的那一刻,弹奏的旋律从凄厉到激昂,脸上是“我命由我不由天”的决绝,那一刻的高渐离,已经不是乐师,而是“士”的化身——用生命奏响最后的绝唱。

刘欢后来在采访里说:“高渐离和我很像,都是靠‘声音’表达情感的人。我唱歌,他击筑,本质是一样的。为了演他,我甚至收敛了自己平时的‘大嗓门’,学着用眼神和肢体传递力量。”陈凯歌也对他的表演赞不绝口:“刘欢不是在‘演’高渐离,他是在‘成为’高渐离——一个为信念献身的音乐家。”

三、宝莲灯:他给“二郎神”配了声,却让“反派”有了“神明”的厚重感

说到刘欢的电影作品,很多人会忽略动画电影。但2000年的宝莲灯里,他不仅演唱了主题曲天地在我心,还给二郎神杨戬配了声音。

可能有人觉得:“配音不算演电影吧?”但刘欢的配音,硬是把“反派”二郎神演出了“复杂性”。传统的宝莲灯里,二郎神是“坏神”,拆散沉香和圣母,追杀兄妹俩。但刘欢版的二郎神,声音里多了几分“无奈”和“挣扎”——他既是天庭的执法者,又是沉香的舅舅,想维护天规,又心疼外甥。尤其是沉香劈山救母时,二郎神拦住他,吼出的“你这是逆天而行”,声音里既有威严,又有一丝“我这么做,也是为你好”的隐忍,让观众一下子理解了这个“反派”:不是天生邪恶,只是被身份和责任困住了。

为了配音,刘欢特意去研究了封神演义里的二郎神形象,还找了戏曲演员请教“声腔”的运用。他说:“二郎神不是脸谱化的坏人,他有神明的傲骨,也有亲情的柔软。我给他配声,不能‘吼’,得让听众听出他的‘挣扎’。”后来天地在我心大火,很多人不知道,这首歌其实是刘欢为“二郎神”量身定做的——用“天地之广,却容不下母子亲情”,暗喻二郎神的内心矛盾。

四、为什么“非科班”的刘欢,演起戏来总让人“信服”?

刘欢不是科班演员,中央音乐学院学的是“西方现代音乐”,没上过表演课,可为什么他演的角色,总带着一种“浑然天成”的真实感?

答案可能藏在“他对角色的理解里”。刘欢曾说:“我不是在‘演’角色,是在‘琢磨’他——他是谁?他经历过什么?他想要什么?”比如王启明,他去纽约唐人街采访过华商,看他们怎么谈生意,怎么和美国人打交道,甚至模仿他们的口头禅;演高渐离,他把史记里“高渐离击筑,荆轲和而歌”那段翻来覆去读,甚至研究战国时期的乐谱,试图理解高渐离“以乐言志”的心境。

更重要的是,他有“音乐家的共情力”。唱歌需要调动所有情绪才能打动人,演戏亦然。无论是王启明的沧桑,还是高渐离的悲壮,刘欢总能精准捕捉角色的“情绪内核”,用最细腻的方式表达出来——不是靠夸张的表情动作,而是靠眼神里的“故事”,声音里的“温度”。

结语:从“歌者”到“角色”,刘欢的跨界从不“掉价”

这些年,有人问刘欢为什么不继续演戏,他总笑着说:“唱歌是我的‘本行’,演戏是‘玩票’。”但正是这份“玩票”的认真,让他留了几个让人念念不忘的角色。

其实娱乐圈从不缺“跨界”的明星,有人是“玩票”,有人是“捞钱”,而刘欢不一样。他用音乐家的细腻和知识分子的底蕴,把每个角色都当成“作品”来打磨——即便戏份不多,也能让人记住角色的“魂”。

所以下次再提起刘欢,不妨说一句:“哦,就是那个唱歌特别好,演戏也特有味道的‘老艺术家’。”毕竟,能在一个领域做到顶尖,跨界又能让人眼前一亮的,在娱乐圈,可不多了。