上周五的北京,寒风卷着落叶刮过工人体育场外的马路,但体育场里却堵得水泄不通——不是检票口出了问题,而是太多人举着手机,对着舞台拍个不停。说起来也奇怪,如今演唱会动辄4K超高清、360度环绕声,可刘欢这场连“高清”都算不上的直播(粉丝开玩笑说“仿佛回到了十年前的标清电视时代”),却在第二天爬上了社交平台的热搜,评论区里没有一句吐槽画质,反倒是“哭湿三条手帕”“跟着大合唱嗓子哑了”之类的留言刷了屏。

一、开嗓就封神:那些“刻进DNA里的旋律”,在现场活了过来

八点刚过,前奏一起,全场几万人齐齐打开手机闪光灯,瞬间把体育场变成了星河。不是别的,正是好汉歌——“大河向东流啊,天上的星星参北斗”。当年听着卡带、看着电视剧主题曲长大的70后、80后,跟着旋律吼出来的歌词比录音室版本还整齐;后排几个00后小姑娘,虽然没经历过水浒传热播的年代,却也扯着嗓子唱“路见一声吼,该出手时就出手”,脸上是混着兴奋和懵懂的笑。

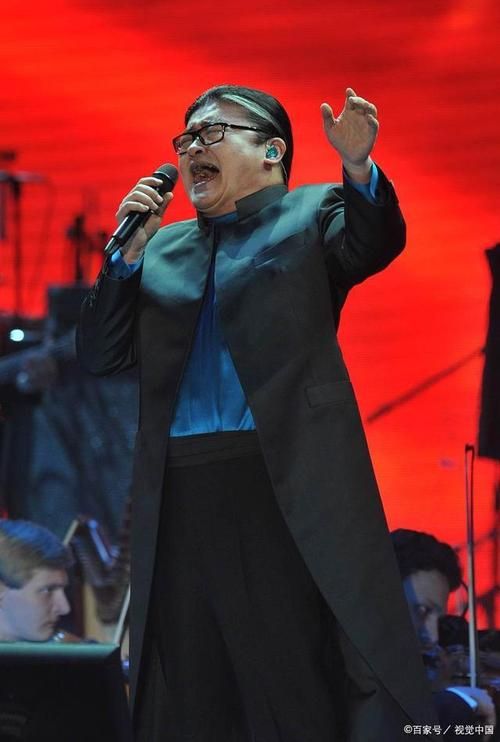

刘欢上场时没说客套话,只是扶了扶眼镜,朝台下微微鞠躬,开口第一句是“很久没在北京开这么大的场子了,有点紧张”。但那标志性的、带着金属质感的声线一出来,紧张感瞬间被冲散。千万次的问的前奏刚响,前排有个中年男人突然抹起了眼泪——他儿子在旁边拍他的肩膀,自己也红了眼眶。“90年代学琴时,每天练的就是这段前奏,”后来采访才知道,他带儿子来,是想让孩子听听“什么是真正的音乐”。

最绝的是弯弯的月亮,改编成了钢琴加弦乐的版本。刘欢没拿话筒,直接对着麦克风清唱,副歌部分“今天的阳光,仍然照在我的身上”的尾音,带着岁月的醇厚,像把石头磨成了玉,温润又扎心。旁边的小姑娘在朋友圈写:“以前觉得这是首老歌,今晚突然听懂了——对故乡的念,对时光的叹,从来都是一样的。”

二、嗓子慢半拍?反而是“人间真实”圈粉无数

有细心的观众发现,刘欢的唱法跟三十年前不太一样了——高音比以前稳,但速度慢了半拍,一些转音也更“沉稳”了。有人担心他“状态下滑”,可评论区却炸了:“这才是真歌手啊,不飙高音,每个字都把故事讲透了”“慢一点,反而听出了岁月里的温柔”。

确实,唱北京欢迎你时,他没按原版的速度来,前奏加了段钢琴间奏,唱到“我家大门常打开”时,特意停了两秒,笑着看台下挥舞的荧光棒。“记得2008年奥运会,这首歌响遍北京城,现在听着,还是那个味儿。”他说这话时,舞台的追光照在他眼角的皱纹上,没滤镜、磨皮,却比任何精修图都让人动容。

最有意思的是互动环节。有个观众喊“刘欢老师,能唱天地在我心吗?”他愣了一下,笑出声:“这歌够老的,你几岁啊?”台下喊“30岁!”他摆摆手:“这歌当年给宝莲灯唱的,那时候你们都没出生呢——但既然你们想听,那就来一段。”说完转身跟乐队说“慢点,我跟着节奏走”,那略带沙哑却依然清晰的歌声,瞬间把人拉回了童年夏天,守在电视前看动画片的时光。

三、“标清”里的“高清”:那些镜头外的温度,比4K更动人

这场演唱会一开始就“争议不断”——主办方说“为保留现场感,不设多机位,全程固定机位直播”,结果画面模糊、镜头切换慢,连刘欢的表情都看不清。可看过直播的人都知道,这种“不完美”反而成了“加分项”。

镜头总对不准舞台中央?那就拍到观众席更好。你会看到前排大哥跟着打拍子,口水差点洒到前排姑娘的头发上;后排情侣互相抹眼泪,男生还不好意思地别过头;还有个白发苍苍的老奶奶,被儿子搀扶着,全程小声跟唱,唱到从头再来时,儿子突然紧紧握住了她的手。

声音没有修音?太好了。能清晰听到刘欢换气时的轻微喘息,乐队指挥挥棒时衣角的风声,甚至台下几万人合唱时,不同声部的混响——这些在“超高清演唱会”里被过滤掉的“瑕疵”,恰恰是最真实的“现场感”。正如有粉丝说的:“以前看演唱会,总觉得在看‘华丽的表演’;看刘欢这场,却像是和老朋友围坐在一起,听他讲故事、唱歌。”

四、为什么我们爱“不完美”的刘欢?

这场标清演唱会火了,很多人说“打破了内娱的流量密码”——可说白了,哪有什么密码?不过是一个歌手,用几十年如一日的专业和真诚,唱着能让人心里发烫的歌;不过是观众,终于从“看颜值”“求特效”的狂欢里清醒过来,开始懂得:好的音乐,从来不需要靠技术堆砌;动人的现场,永远藏在那些不完美却真实的细节里。

刘欢在唱从头再来时,说了句话:“我老了,嗓子不如以前了,但只要你们想听,我就会唱下去。”台下有人喊:“我们陪你到老!”那一刻,突然明白:为什么这场标清演唱会能让几万人感动——因为我们在刘欢身上看到的,不是“明星的光环”,而是“普通人的坚持”和“艺术的纯粹”。就像这标清画质,或许看不清毛孔,却能看清人心。

所以啊,下次再有人问“演唱会一定要4K超高清吗?”我可能会想起周五的晚上——模糊的画面里,刘欢的西装有点褶皱,话筒偶尔会啸叫,可全场几万人跟着唱的每一句,都清晰得像刻在了心上。这,或许就是现场最好的模样:不用完美,只要真诚。