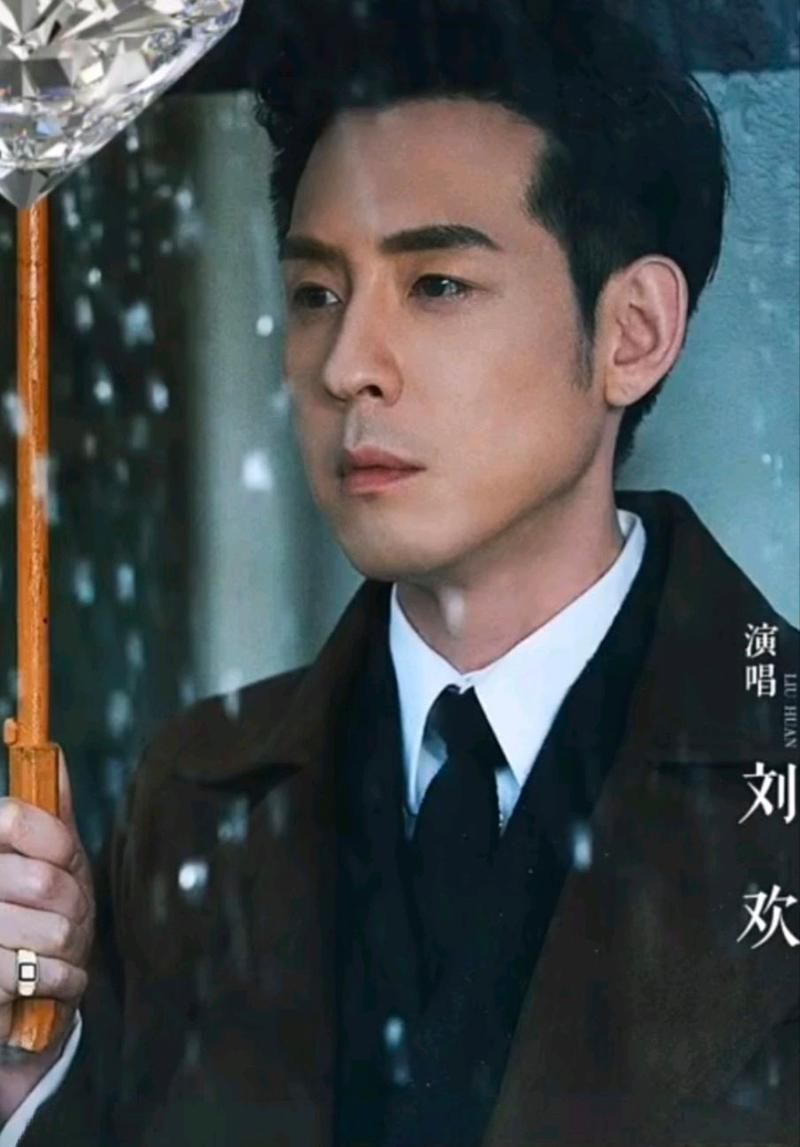

最近刷到一个热帖:“如果刘欢和春夏搭戏,会是什么化学反应?”底下评论炸了:“一个能把演成,一个能把演成——这俩人凑一块儿,怕是要把观众的心揉碎了再粘起来。” 话糙理不糙,刘欢和春夏,一个是娱乐圈“老戏骨”里的“老实人”,一个是文艺片“新后浪”里的“疯批美人”,看似八竿子打不着,却在“演生活”这件事上,戳中了同一个痛点:他们都不端着,敢把角色的“痛”和“韧”往观众心里捅。

先说刘欢:演半辈子“好人”,他是把“平凡”演成了“伟大”

很多人认识刘欢,是从人世间的周秉义开始。但你要问他“你演过哪些角色”,他挠挠头可能半天报不上名字——不是没作品,是他太“稳”了,稳到观众总觉得“他本就该是那样的人”。

周秉义这个角色,从下乡知青到市委书记,一辈子“拧巴”:想帮家里,又怕被人说“走后门”;想跟妻子宋佳佳过小日子,又总被“为人民服务”的信念拽走。最难演的是那种“克制的痛”:得知父亲去世,在火车上一个字没说,眼泪却在眼眶里打转;被下放农场,冻得手脚通红,却还跟乡亲们开玩笑说“比当年在村里暖和”。这些戏,刘欢没飙没哭,就靠眼神和微表情,把一个“想做好人又做不好”的复杂人,演成了老百姓心里的“好干部”。

其实在这之前,刘欢早就把“生活感”刻进了骨子里。情满四合院里,他演的傻柱,是个胡同里的“刺儿头”,嘴上不饶人,心里却护着街坊四邻。他给孤寡大爷送饺子,自己啃窝头;跟邻居吵架,吵到一半转头帮人家修漏水的水管。这些“没光环”的细节,让他成了“国民老哥”——你看着他,就想起楼下那个总帮你扛快递的叔叔,菜市场里给你多塞两根葱的大爷。

有人说刘欢“戏路窄”,总演“好人”。但他说:“生活里哪有那么多大奸大恶?大多数人都是‘不好不坏’的。能把‘不好不坏’演透了,观众才觉得‘像’。” 不追求流量,不咖位至上,他就这么一部戏接一部戏地磨,把演员当成“手艺人”而不是“明星”。这种“笨办法”,反而让他成了最“不让人出戏”的演员。

再说春夏:撕碎“文艺花”标签,她是把“破碎”演成了“力量”

如果说刘欢的“稳”是岁月沉淀,那春夏的“疯”就是天赋爆发。这个长着“厌世脸”的云南姑娘,出道就被封“文艺片女神”,但她偏不“安分”——踏血寻梅里,她演的妓女王佳梅,穿着廉价的碎花裙,蹲在出租屋地上啃馒头,脸上是没有血色的苍白;青春年华里,她演的叛逆少女,把头发染成彩虹色,在街头跟妈妈吵架,眼泪鼻涕糊一脸,像极了当年跟家人闹别扭的自己。

最绝的是她的“眼神戏”,不像流量明星的“瞪眼式表演”,而是像把角色的灵魂挖出来,让你直接看到里面的“脏东西”和“闪光点”。七月与安生里,她和周冬雨饰演的双生花,从闺蜜到反目,最后在雨里抱头痛哭,春夏的眼睛里先是不甘,然后是愧疚,最后是释然——那瞬间,你分不清是“安生”在哭,还是春夏在哭。有人说她“戏霸”,没错,她就是会把角色“吃”进肚子里,连带着自己的情绪一起“吐”出来,真实到让观众觉得“疼”。

这些年,春夏一直在“撕标签”:不接商业烂片,不参加综艺,连红毯都很少上。有人说她“清高”,她却说:“演员的价值,不是靠曝光堆出来的,是靠角色攒出来的。我宁愿被骂‘戏少’,也不想让观众在屏幕上看到‘假货’。” 这种“轴”,让她在浮躁的娱乐圈里,成了最“特立独行”的存在——但正是这份“轴”,让她演的每一个“破碎人”,都有了让人心疼的力量。

两人差了几代,却演着同一件事:“不演人,演的是活生生的人”

刘欢比春夏大20岁,一个在四合院里长大,一个在云南山里长大,演艺之路也完全不同:刘欢是“一步一个脚印”熬出来的,春夏是“一炮而红”闯出来的。但奇怪的是,他们的戏,总能让人想到一起——就像人世间里周秉义临终前,握着宋佳佳的手说“这辈子对不住你”,那眼神里的愧疚和不舍,和王佳梅蹲在警察局里说“我只是想被人疼”,是同一种“生活的痛感”。

这种“痛感”,不是刻意煽情,而是把角色的“挣扎”和“无奈”,掰碎了展示给你看:刘欢演的“好人”,也会为了原则牺牲亲情;春夏演的“坏人”,也会在深夜里偷偷掉眼泪。他们不追求“完美人设”,反而把角色的“瑕疵”当宝贝——因为真实的生活里,哪有“完人”?

前几天看到一个采访,记者问刘欢“你觉得自己是‘演技派’吗”,他笑着说:“派别是给评论家分的,我这辈子就想演个让观众记得住的‘普通人’。” 同样的问题问春夏,她说:“我从不给自己贴标签,只要下一个角色能让我‘失眠’就行,因为只有‘走心’的角色,才能让观众‘入戏’。”

所以回到最初的问题:当“周秉义”遇上“王佳梅”,谁更厉害?其实根本没答案——刘欢让你看到“平凡里的伟大”,春夏让你看到“破碎里的光芒”,他们像镜子一样,照出了生活的不同切面。真正的好演员,从来不是“比谁更火”,而是“比谁更懂生活”。就像观众说的:“看到刘欢,就想好好过日子;看到春夏,就想勇敢做自己。” 这,大概就是演员最大的价值吧。