深夜刷到有人分享刘欢温情永远的伴奏版时,我正对着电脑屏幕发呆——窗外的雨丝斜斜地打着玻璃,像极了许多年前那个同样潮湿的夜晚。耳机里传来第一个音符时,没来得及反应,眼泪先掉了下来。不是原版里刘欢那醇厚如酒的嗓音,没有一句歌词,却比任何文字都更像一把温柔的刀,轻轻划过心里最旧的那道疤。

或许你会问:“一首歌的伴奏,能有什么不一样?”但真正听过的人都知道,刘欢的温情永远伴奏版,像把原版里那些藏在旋律缝隙里的“私语”,都放大成了独属于听者的秘密。

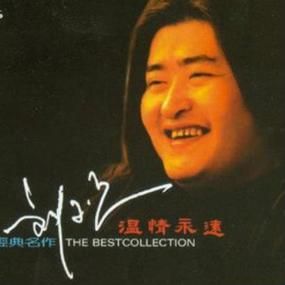

先说说这首歌本身吧。温情永远的初登场,其实藏在一段很多人的集体记忆里——2008年汶川地震后,一群音乐人聚在一起写歌,刘欢是其中最沉默也最用力的人之一。原版歌词里“你的目光是温暖的太阳”“我的肩膀是你依靠的地方”,简单到像邻家大哥的叮嘱,却藏着那个年代最朴实的希望。那时的刘欢,还不是后来好声音里坐在转椅上的“刘导师”,只是一个眼里有光的音乐人,用嗓子把微弱的暖意织成毯子,盖在受伤的土地上。

但伴奏版的魔力,恰恰在于它把“毯子”的线头,都露给你看。没有了人声的引领,钢琴成了主角。那串开头流动的琶音,像不像小时候外婆摇着蒲扇,风一点点吹过院子的老槐树?后弦乐进来的时候,又像突然拉远的镜头——小时候和伙伴追过的风筝,曾经暗恋过的那个白衣少年,多年后再见时红了眼眶的旧友……那些没说出口的话,没来得及拥抱的遗憾,都在弦乐的绵长里找到了出口。

有次采访,刘欢聊过音乐里“留白”的重要性:“有时候人声太满,反而把听众的心关在外面了。乐器说话,是更直接的法子。”这句我当时没太懂,直到在某个加班到后半夜的深夜,耳机里循环着伴奏版。忽然就听懂了钢琴里那个小小的停顿——它不是忘了词,是在等你把自己的故事填进去。就像当年听原版时,我们跟着刘欢唱“温暖的太阳”,其实是唱给自己心里那片永远不会干涸的晴空;如今听伴奏,弦乐轻轻托着,像有人在背后拍拍你肩膀说:“没关系,那些没说完的,我都懂。”

更让人觉得妙的,是刘欢对“温度”的把控。同样是钢琴,有的伴奏像清冷的月光,而这个版本偏不——左手的和弦厚重得像父亲的手,右手的旋律又轻得像母亲缝衣服时的低语。后来才发现,这是他在录音棚里一遍遍调整的结果:“弦乐不能太满,要像人声背后那口气;钢琴不能太脆,得沾点人间烟火气。”果然,专业的音乐人,连“不留痕迹”的刻意,都要比普通人多走十万八千里。

评论区里有个留言我印象很深:“老伴走了三年,今天听这伴奏,突然想起他以前总说‘你唱歌跑调,但听着踏实’。”没哭出声,可隔着屏幕,我好像看见那个老人坐在沙发上,笑着摇摇头,眼里全是包容。原来音乐最厉害的地方,从不是技巧多么华丽,而是能把不同时空里的人,用一根无形的线串起来——有人在这里流泪,有人在另一边微笑,而那条线,叫“温情永远”。

所以啊,为什么伴奏版比原版更让人扎心?大概因为它把“温暖”从“给予”变成了“共鸣”。刘欢用四十多年的音乐告诉我们:真正的好作品,从来不是让你记住某个声音,而是让你在某个瞬间,突然听见自己。就像现在,雨还在下,耳机里的钢琴还在响,而心里那片老槐树下,站着的,全是回不去的旧时光,和从未走远的暖。