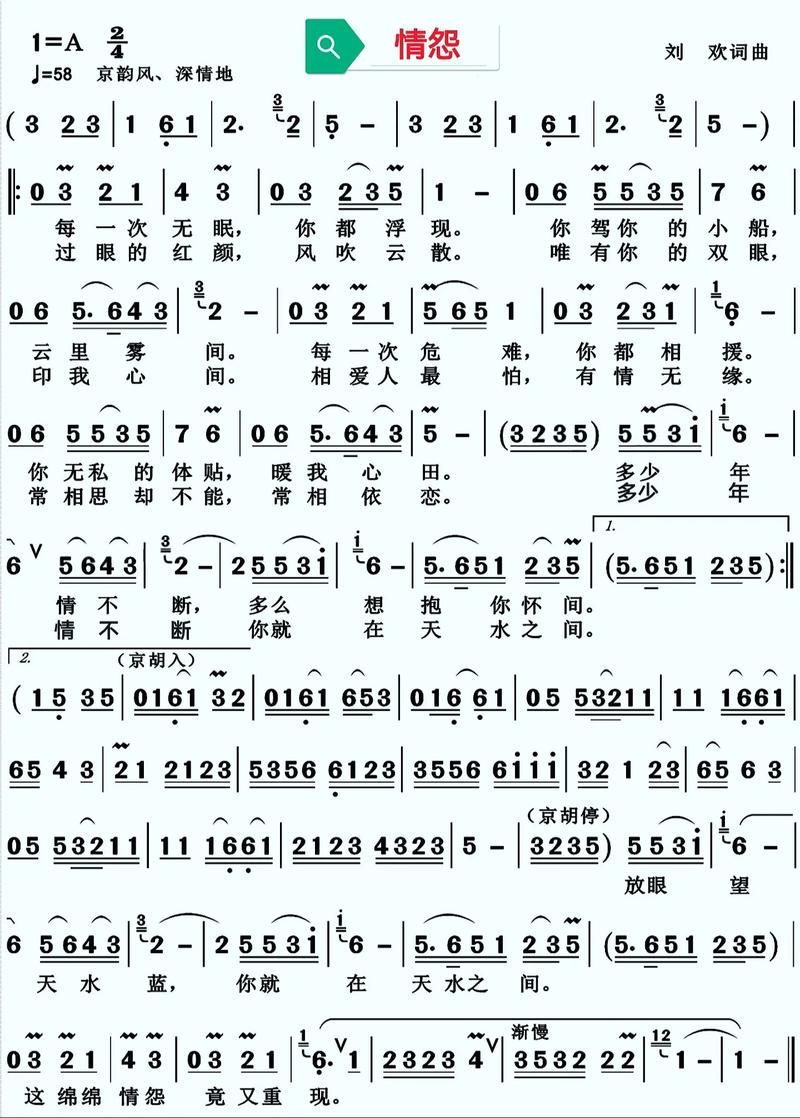

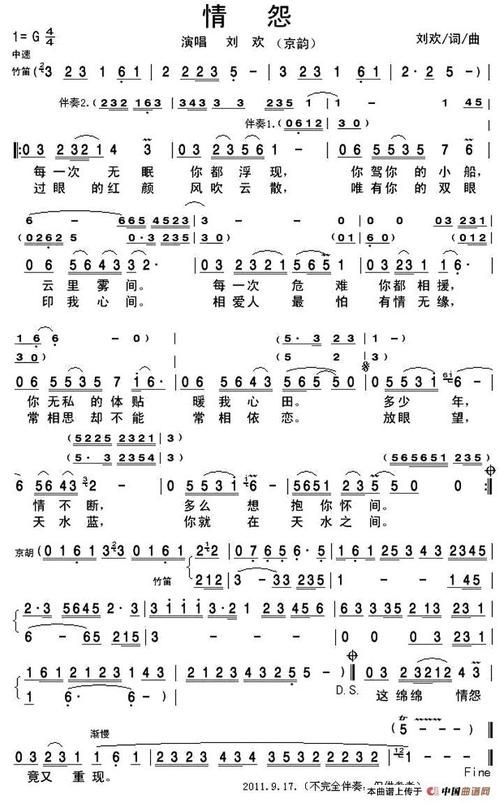

在华语乐坛,刘欢向来是“殿堂级”的存在。他的嗓子像陈年的酒,越品越有味道;他的歌更像一面镜子,照见岁月里的风声雨声。但你有没有想过,那些我们哼了多年的老歌里,有多少是藏着歌手不肯说出口的心事?比如那首不太常被提起,却又让人一听就停不下来的清苑。

从“清苑”这两个字,看见生活的毛边

很多人第一次听清苑,会被旋律里的“烟火气”绊住脚。没有大开大合的高音,没有花里胡哨的编曲,就是一把吉他,几缕口琴,再加上刘欢那像老朋友唠嗑似的嗓音。可真正让人心里咯噔一下的,是歌词里那句“清苑的墙头爬满旧藤,秋千荡着没做完的梦”。

你品品这话——旧藤、秋千、没做完的梦。哪像写歌?分明是在描摹某个午后,你无意间走进一条老巷,看见斑驳的墙头,闻到青苔和泥土混在一起的味道,突然想起小时候奶奶牵着手走过的那段路。

有人说刘欢的歌“太有年代感”,可如今听清苑,反而觉得它比很多“网红神曲”更戳心。为啥?因为这歌里没飘着云朵,也没踩着星光,它踩的是生活的毛边:是父母唠叨里藏着的牵挂,是老友相聚时欲言又止的客套,是你我匆匆忙忙赶路时,偷偷咽回去的那句“我好累”。

你说这算不算“内容价值”?当太多歌在唱“爱要轰轰烈烈”,刘欢偏要蹲下来,给你看摊开在掌心的、带着褶皱的日常。

刘欢为什么唱清苑?答案藏在“素人”二字里

你可能不知道,清苑的歌词,其实是刘欢自己写的。不是那种绞尽脑汁押韵的“匠词”,就是某天他在京郊的村里闲逛,看见墙上歪歪扭扭的标语,听见院子里老人和孩子互相喊名字,突然就想起了小时候在天津老家的院子。

他不止一次在采访里说:“我写歌不爱‘拔高’,总觉得好的东西,得从土里长出来。像这清苑,‘清’是干净的‘清’,‘苑’是院子的‘苑’,就是我心里那个舍不得丢的老院子。”

这话信吗?你听听他唱“院里的老猫趴在灶台边,等着谁碗里掉下的盐”——哪像歌坛大咖?就是个惦记着家里小猫小狗、盼着饭菜飘香的普通男人。

现在很多歌手写歌,喜欢堆砌“高级词汇”,生怕别人看不出自己的“文化人”身份。可刘欢偏不,他用最直白的白话,唱最细碎的生活。就像你爸跟你打电话,总说“吃了吗?天冷加衣服”,不煽情,可字字都藏着温度。这大概就是“共情力”——好的内容,从不需要“装”,真诚本身就是锋芒。

时间会“筛掉”所有花活儿,只留真心在歌里

这两年有人翻唱清苑,加了电音,改了摇滚版,可怎么听都觉得“不对味儿”。为啥?因为刘欢的唱法里,有“时间”的味道。

他唱“清苑的门前石板路滑”,那个“滑”字,带点沙哑,带点叹息,像你踩在雨天湿滑的石板路上,得小心翼翼,生怕摔着——那不是演的,是岁月在他嗓音里刻下的“提醒”。

他常说:“歌是唱给人听的,不是唱给谱子听的。”所以他不追求技巧的完美,只求情感的“真”。就像清苑里那句“唱起老歌时,人总想回到起点”,他唱得慢,甚至有点含糊,可你闭上眼睛,好像就看见他坐在旧藤椅上,手里端着茶,眼神飘向远方,嘴里哼着走调的旋律——那是你我都曾有过的瞬间吧?

这大概就是“专业”与“权威”:不用标榜自己多厉害,时间会证明,那些能让人记住的歌,从来都不是“设计”出来的,是从心里慢慢“长”出来的。

最后想说:你的“清苑”,藏在哪个角落?

写到这里,突然想起有次后台采访刘欢,问他觉得什么歌算“好歌”。他笑着说:“能让普通人听了觉得‘这唱的不就是我吗’,就算。”

你看,清苑里有你我的影子:可能是老家院子里那棵枣树,可能是加班晚归时路灯拉长的影子,可能是某个突然想起的、已故长辈的笑脸。刘欢用这首歌,给我们建了一个“精神老院子”——在外面累了、倦了,进去坐坐,听听旧风,吹吹暖阳,然后带着点力气,继续往前走。

所以下次再听清苑,别急着划走。你不妨问问自己:你的“清苑”在哪儿?是哪条走了无数遍的老街?哪个陪你哭过笑过的人?还是那个曾经眼里有光、现在有点疲惫的自己?

说到底,最好的内容从不说教,它只是帮你,看见自己。而刘欢,一直在用他的歌,做这件事。