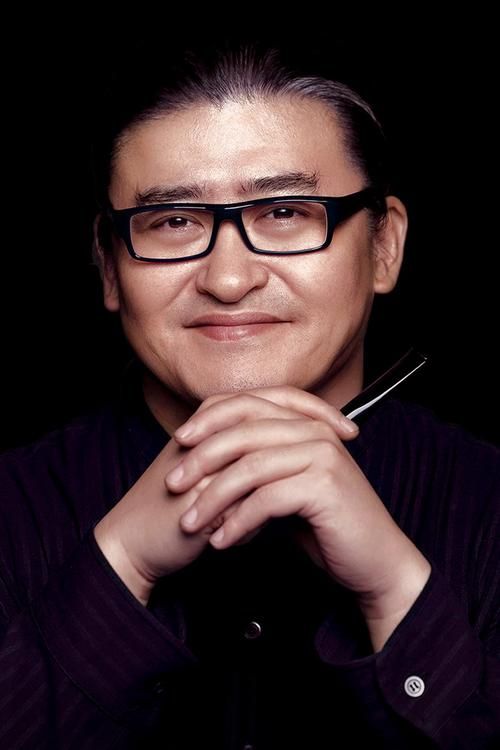

说起刘欢,大多数人脑海里会跳出好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是弯弯的月亮里“今天的岁月飘来望去”的深情。这位“乐坛常青树”用嗓音征服了几代人,但你有没有想过——这位总被贴上“北京大爷”标签的歌者,和江西这片土地,其实藏着不少不为人知的缘分?

从南昌到北京:他的童年记忆里,有赣江畔的风吗?

很多人误以为刘欢是土生土长的北京人,其实他的生命起点,早就和江南的烟雨有了牵连。1963年,刘欢出生在医学世家,父亲是江西医学院(现南昌大学医学院)的教授,母亲也是医护工作者。上世纪60年代,因工作调动,全家从江西南昌迁往北京。这意味着,他的“人生第一站”,是赣江边的南昌。

尽管年幼时便离开,但南昌的印记,是否悄悄藏进了他的记忆深处?后来他在采访中提到,“虽然记不清南昌的样子,但父母总说起赣江的晨雾,说那里的米酒甜,茶香浓。”或许正是这份朦胧的“南方底色”,让他后来的音乐里,总藏着北方豪情里少有的细腻——像家园里的温暖低语,又像从头再来里的坚韧温柔,难道不带着一丝江南水乡的韧劲?

江南山水是他灵感“藏宝地”?这些歌里藏着江西密码?

刘欢的歌总能打动人心,有人说他的旋律里有“故事感”,而这故事感,或许就来自江南的山水滋养。虽然公开资料里少有他写江西的直白作品,但细听他的音乐,总能找到和江西气质相通的脉络。

比如他唱的采菱,江南水乡的轻盈灵动,像极了鄱阳湖畔的晨雾与渔歌;他作曲的凤凰于飞,婉转里的深情,又让人联想到庐山云海中若隐若现的禅意。更不用说,他曾多次在节目中提到“南方音乐对他的影响”——“北方的歌像大山一样厚重,南方的歌像流水一样婉转,好的音乐,得把这两种味道揉在一起。”

最有意思的是,2010年他随央视艺术人生剧组到江西采风,在庐山脚下的小茶馆里,听当地老人唱采茶戏。那段被他称作“最珍贵的即兴创作”的经历,后来化为他公益演出前的即兴吟唱,没有词,却像极了赣南山歌的调子。他说:“那时候突然明白,好的音乐从来不是‘作’出来的,是泥土里长出来的,江西的泥土里,就藏着最动人的旋律。”

为什么说刘欢的“江湖气”,藏着江西人的侠骨柔情?

提到刘欢,很多人会说“他身上有股江湖气”。这种江湖气,不是刀光剑影的豪迈,而是“事了拂衣去,深藏身与名”的豁达,是“达则兼济天下,穷则独善其身”的通透。这股劲儿,和江西人骨子里的“侠骨柔情”何其相似。

从古至今,江西从不缺文人墨客与江湖侠士——王勃的“落霞与孤鹜齐飞”写尽赣江壮阔,文天祥的“人生自古谁无死”道尽家国大义,而普通江西人,既有“江西老表”的热血仗义,也有“赣江母亲”的温柔包容。刘欢用音乐诠释的“江湖”,正是这种底色:他唱好汉歌时,声音像赣江奔流,充满力量;他做公益时,默默资助贫困学子,又像庐山的云,低调却温暖。

有次在后台,记者问他“为什么总保持低调”,他笑着说:“可能我爸我妈从小教我,‘做人要像赣江的水,既要流得远,也要清得澈’。”这句话,不正是江西人“务实重义、清正守节”的写照吗?

从南昌到世界:他的音乐,是江西文化的“隐形代言人”?

如今,刘欢的名字响彻国际舞台,但他和中国土地的连接,从未断裂。而江西,这片他生命里“最早出发的地方”,其实早已成为他音乐里的“隐形文化符号”。

他在中国好声音的舞台上,总爱说“音乐要扎根土地”;他参与创作北京欢迎你时,特意加入了一段江南小调的即兴吟唱;甚至在教授学生时,他也会用江西采茶戏的“真假声转换”技巧,让学生理解“中国声乐的呼吸法”。

或许,这就是他与江西最深的缘分——他没有刻意“宣传”江西,却用自己的音乐,把江南的温婉、赣鄱的坚韧,悄悄种进了更多人的心里。就像他唱的从头再来,“心若在梦就在,天地之间还有真爱”,这份对土地的热爱,不正是从南昌到北京,从音乐到人生,他始终守护的“初心”吗?

所以你看,刘欢的故事里,从来不只是“北京歌者”的标签。从南昌出发的童年,到江南灵感的滋养,再到江湖气背后的江西底蕴——这位用声音陪伴我们长大的歌者,早就和这片土地,写进了一段最动人的“江西往事”。下次听他的歌,不妨仔细听听,那旋律里,是不是藏着一丝赣江的风,一缕庐山的云?