2019年的夏天,青春有你3的初舞台直播间里,留着锅盖头的刘欢洋抱着吉他,弹唱了首自己写的小镇青年。唱到“妈妈说外面风大,让我别急着长大”时,镜头扫到他微红的眼眶,弹幕突然炸了:“这谁啊?跟其他选手不一样”“歌词写得太戳了吧,想起了自己”。

当时没人想到,这个在初评级只拿了B等级、被导师评价“唱功不稳但作品有温度”的男孩,三年后会带着首无名的人横扫各大音乐榜单,甚至让一向挑剔的乐评人说“他是这几年选秀里,唯一‘熬’出来的人”。

一、“不讨巧”的出道:当所有人都想成“星”,他只想做好“歌”

刘欢洋的出道路径,在“速食时代”里像个“逆行者”。

2021年,他参加青春有你3时,节目里满是唱跳实力派、话题度拉满的“帅哥”:有人会跳K-pop齐舞,有人能唱超高音,而他只会弹吉他,唱自己写的“土味”民谣。第一次公演,组员让他改歌词,说“太丧了,观众不爱看”,他倔了两句,最后还是按自己的想法改了——那首歌里有句“生活像被拧干的抹布,连眼泪都挤不出”,播出后上了热搜,但评论里两极分化:有人说“太真实了”,也有人骂“负能量”。

“其实我没想当‘偶像’,就是想写歌。”后来他在采访里说,自己退赛过两次,第一次是觉得“唱别人的歌没意思”,第二次是被公司要求“瘦20斤,学跳男团舞”,他直接打包回老家了。“那时候想,要是为了红,把自己弄丢了,还有啥意思?”

这种“不讨好”,让他失去了很多“速红机会”,但也留住了最珍贵的“观众缘”。那些觉得他“真实”的人,成了他的第一批听众——他们没在社交媒体上为他控评,却默默买了他的数字专辑,在评论区写“小镇青年代表我了”“歌里有我当年高考失利的心情”。

二、27遍的和声:流量时代的“笨办法”,凭什么赢?

2023年,刘欢洋发首张个人专辑小镇故事时,音乐圈很多人不看好:“选秀出来的,能写出啥好歌?”“现在都短视频时代,谁还听专辑啊?”

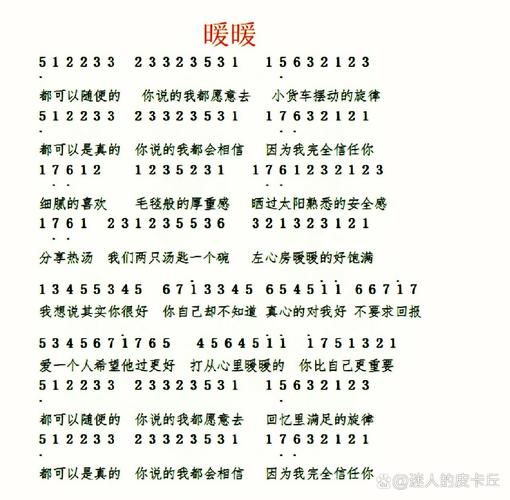

但他还是用了最“笨”的办法:写歌熬了6个月,每首歌改十几遍;进录音室录和声,为了一个“气音”录了27遍;专辑封面是他自己画的——用铅笔勾勒出老家的小巷子,巷口有棵歪脖子树,树下有只流浪猫。

专辑里最火的一首无名的人,是他在地铁上写的。“那天加班到十点,地铁里全是低头族,大家都累得不行,但没人抱怨。”歌词里“扛着房贷的梦想,在出租屋发芽”,让无数打工人单曲循环。后来这首歌被某个短视频博主用作BGM,突然爆火,有人扒出刘欢洋的背景:他爸妈是县城工人,他自己大学时在酒吧驻场,赚的钱全用来买了音乐设备。“他歌里的‘无名’,是真的‘无名’。”乐评人@耳朵说。

更“笨”的是,火了之后,他拒绝了很多“赚钱快”的综艺:潮流综艺找他,他说“我不会穿搭”;恋爱综艺找他,他说“没时间谈恋爱”;就连音乐综艺,他也挑“不常露脸”的幕后制作类节目。“我只想让歌说话,不是让脸说话。”

三、从“唱作歌手”到“演员破圈”:他敢撕掉“安全标签”吗?

今年年初,刘欢洋拍了人生第一部戏——网剧小镇里的烟火,演一个从大城市回乡开面包店的“失败青年”。导演最初找他时,犹豫过“他会不会太嫩?”试戏时,他即兴加了一句台词“面包烤糊了,就像我的人生,有点焦,但还能吃”,导演当场定下他。

戏播出后,观众意外地发现他“会演戏”:没有夸张的表情,却有股自然的“拧巴感”,像极了普通人面对生活时的无奈和坚持。有粉丝说“看到他坐在面包店门口掉眼泪,我想起了我爸”。

但他不满足于只演“和自己像”的角色。接下来,他要演抗战剧里的“小战士”——一个16岁就参军的少年。“很多人说我接戏‘冒险’,但我想试试。”他说,“演员如果总演安全牌,就像歌只唱大家爱听的,最后会‘死’在舒适区。”

四、运营视角:在“流量为王”的娱乐圈,刘欢洋的“反套路”竞争力

做了十年娱乐圈运营,我见过太多“速来速去”的艺人:他们靠话题走红,靠营销维持热度,最后被下一个爆款取代。但刘欢洋的“长红”,或许恰恰印证了一个“老道理”:内容时代的核心竞争力,从来不是“人设”,而是“作品里的你”。

他的运营策略,看似“反常规”,实则抓住了用户最本质的需求:

- 真实感代替“完美人设”:他不立“阳光暖男”人设,直言自己“脾气倔,还爱熬夜”;不隐藏“普通家庭”背景,反而让作品更有生活气息。这种“不完美”,反而让观众觉得“亲近”。

- 作品力代替“流量数据”:他不买虚假流量,不刷热搜,却靠一首首“扎心歌”积累了“死忠粉”——这些粉丝不追星,是追“歌里的故事”。

- 长期主义代替“速食变现”:他拒绝了需要“短期曝光”的综艺,专注打磨作品,让每一步都走得更稳。就像他歌里唱的“慢一点,才能看见路上的花”。

有人说刘欢洋“运气好”,赶上了“观众厌倦套路”的风口。但我更觉得,他的“运气”,是“十年如一日写歌”的积累,是“敢在流量时代唱真实”的勇气。

现在,他正在筹备第二张专辑,歌里多了点明亮——有“小镇春天的风吹来了希望”,也有“无名的人也能闪闪发光”。有人说他“终于变圆滑了”,他笑着说“我没变,只是觉得,生活除了苦,还有糖。”

或许,这就是刘欢洋能让观众记住的原因:他从不迎合世界,只忠于自己的感受;他从不假装“完美”,却把“真实”活成了光。

在流量喧嚣的时代,我们缺的从来不是“明星”,而是像刘欢洋这样“敢笨、敢真、敢慢”的创作者。毕竟,那些能被记住的歌和故事,从来不是“制造”出来的,而是“熬”出来的。

下一个十年,他会成为下一个“李宗盛”吗?或许不重要。重要的是,他还在写,我们还在听——这就够了。