提到十送红军,你脑子里会跳出哪个版本?是京剧腔铿锵的改编,还是童声合唱的清澈?但对很多人来说,“刘欢唱的十送红军”才是刻在DNA里的——那声音像是从山坳里飘来的风,裹着青草味和呜咽感,听得人眼眶发热,手指不自觉地跟着旋律打拍子。

奇怪的是,这首歌诞生于烽火连天的年代,没有华丽的编曲,没有短视频的助推,却成了跨越60年的“催泪弹”。刘欢的版本到底藏着什么魔力?为什么每次听到“一送红军下了山”,还是会忍不住想起课本里“半条被子”的故事?

一、“送的不是红军,是自己的骨肉”——老歌里的“人味儿”,比技巧更重要

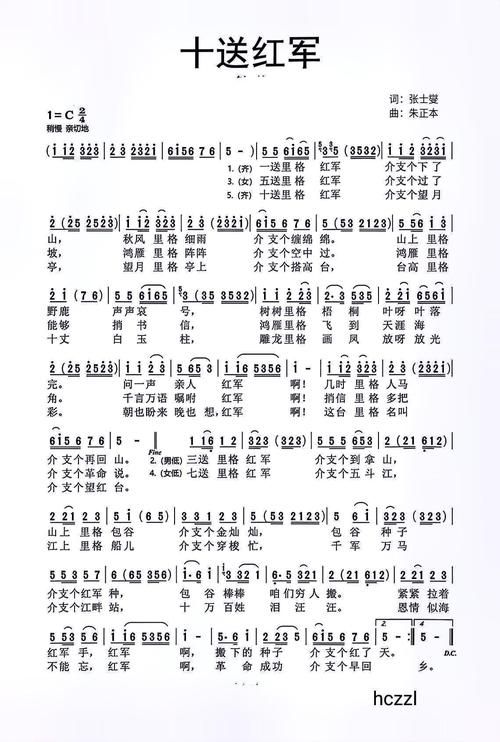

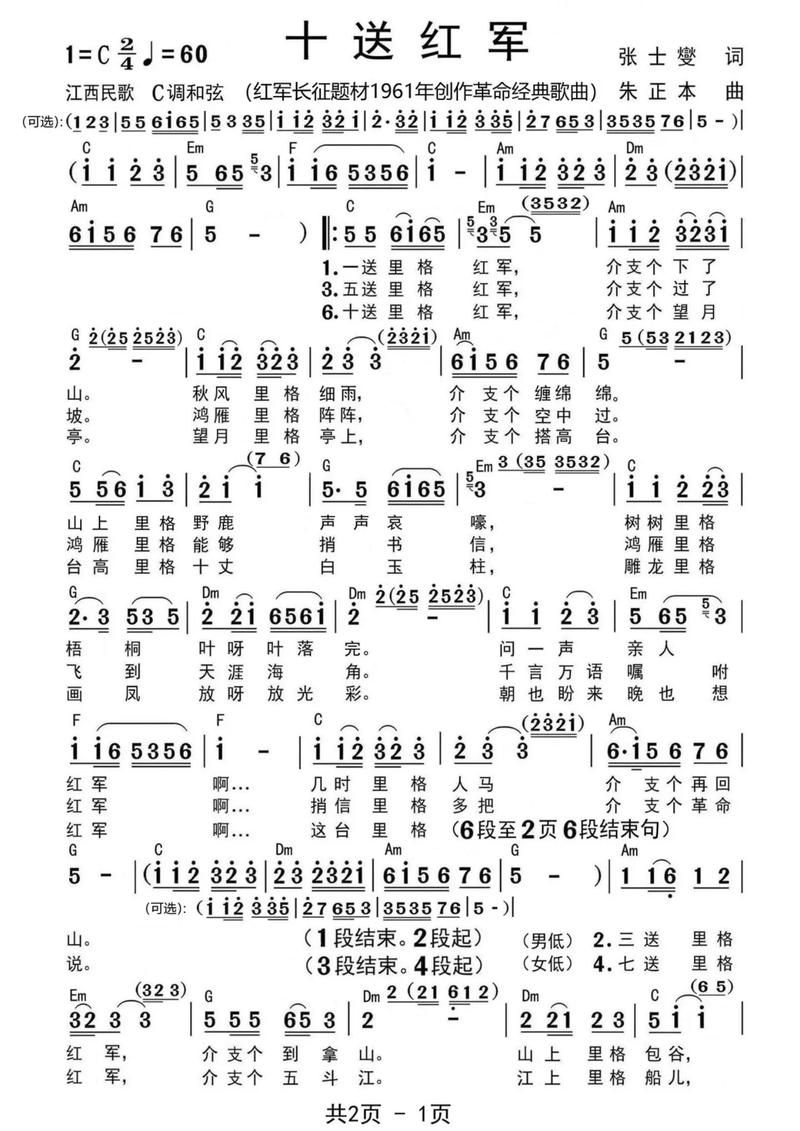

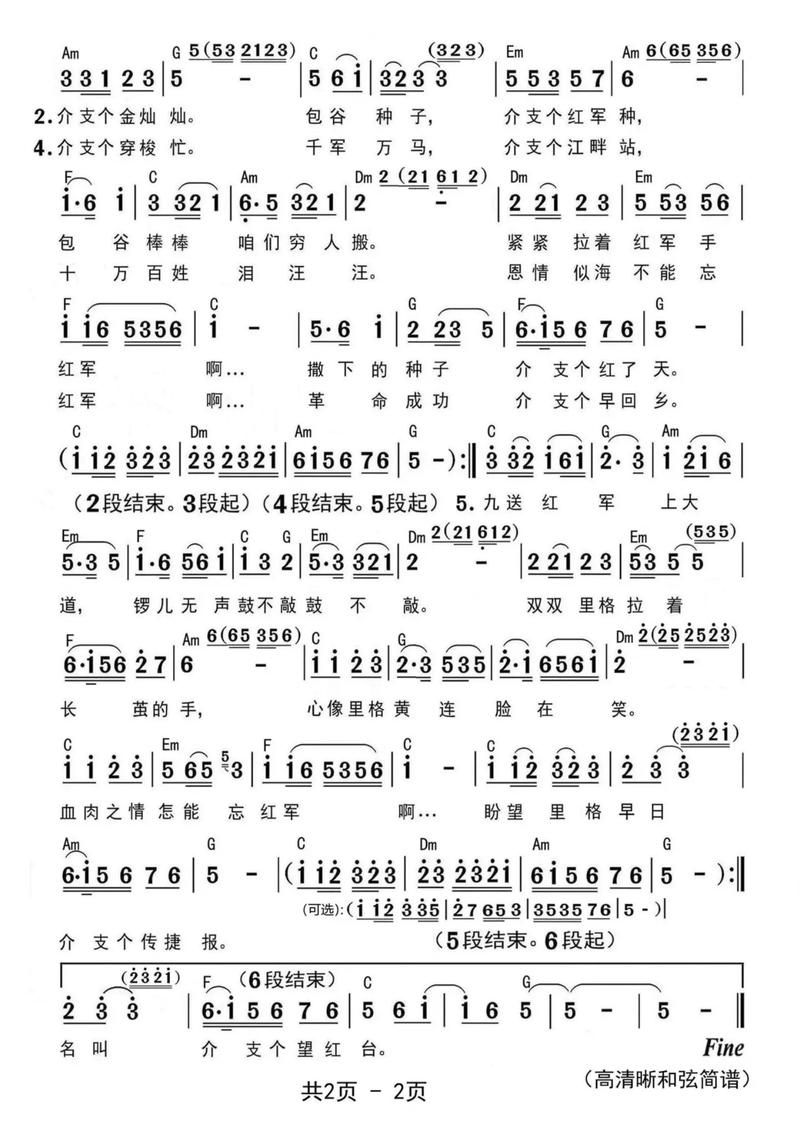

很多人不知道,十送红军最早的歌词,出自江西苏区百姓的“口头创作”。那时候红军长征,老乡们站在村口送别,一句“一送红军下了山,秋风细雨缠绵绵”,不是写词,是抹着眼泪念叨的“心里话”。后来经人整理成歌,曲调里全是“土得掉渣”的方言俚语,却比任何豪言壮语都戳心。

刘欢唱这首歌时,显然懂这个“理儿”。他的嗓子本就带着“故事感”,低沉时像老农在门槛上抽旱烟,高亢时又像山歌在山谷里回荡。但他偏偏没使劲“炫技”,反而把每个字都揉碎了、咽下去再唱出来——

“一送红军下了山”那句,“了”字拖得长长的,带着拖泥带水的舍不得;“三送红军到江边,江上船儿穿梭忙”,他刻意放缓了节奏,就像你亲眼看到老乡站在江边,眼睛跟着小船越来越小,直到看不见才扭过身去。

最有意思的是副歌:“千叮咛万嘱咐,红军啊!指引的道路亮堂堂”,这里他没用洪亮的“行腔”,反而带点沙哑,像隔壁大叔在拍你的肩膀说“娃,往前走,别回头”。这种“不完美”,恰恰是这首歌的魂:哪有什么技巧,老百姓想送走的,是自己的儿子、丈夫、兄弟,是怕他们冻着、饿着、回不来啊。

二、刘欢的“冒险”:把红歌唱成“民谣”,他却让经典“活”了

上世纪90年代,刘欢翻唱十送红军时,不少老音乐人摇头:“这歌是革命精神的象征,你怎么能唱得这么‘丧’?”是啊,以前的版本多是合唱,气势如虹,像在喊口号;他却一个人抱着吉他,坐在录音室的阴影里,把一首“进行曲”唱成了“叙事诗”。

但正是这个“冒险”,让红歌有了温度。他说:“十送红军不是让你去打仗,是让你去看‘送’的人——那送别的人心里,是比秋雨还凉的牵挂。”后来有次演出,他在台上唱“七送红军五斗江,江上船儿穿梭忙”,突然停顿了几秒,擦了擦眼睛。台下观众全在安静地等,没人觉得他“破功”,反而觉得“啊,这就是我爷爷当年讲的故事”。

现在的年轻人听十送红军,可能不懂“围剿”“反围剿”的历史背景,但会为“眼望红军啊,盼呀盼早日回还”这句心头发酸。为什么?因为刘欢唱的不是“革命历史”,是“人性”——那种对亲人最朴素的期盼,那种“怕一转身就是永别”的恐惧,什么时候听了都扎心。

三、60年循环播放:红歌能成“经典”,从来不是因为“红”,是因为“真”

有人说,现在是短视频时代,十送红军这样的老歌早该过时了。但你打开音乐软件会发现,刘欢的十送红军下面,有20万条评论,最多的词是“爷爺听的歌”“听得想家”“现在的好日子,是当年那些人用命换的”。

去年清明节,一个大学生在评论区说:“每年这天都听这首歌,想起课本里讲,红军长征路上,一个老乡把最后一口粮给了伤员,自己饿死了。现在我们能在教室里上课,能吃饱饭,因为他们没走完的路,我们替他们走完了。”

这或许就是经典的答案:真正的经典,从来不会过时。它不是因为政治立场“红”,而是因为情感“真”。刘欢把十送红军从“教材里的符号”变成了“生活中的故事”,让后来的人知道,那些在历史书上模糊的“红军”,也是谁的爸爸、谁的丈夫,是被人“千叮咛万嘱咐”要好好活着的人。

如今,刘欢很少公开唱十送红军了,有次采访他说:“每次唱都难受,就像替当年那些人又走了一遍送别的路。”但这首歌早已刻进了几代人的心里——它不是“红色教育”的工具,是提醒我们:别忘了那些用眼泪和生命送别的人,别丢了那份“把亲人送上路,自己在家等”的牵挂。

下次再听十送红军,不妨闭上眼睛想想:如果是你站在村口,望着远去的背影,你会说什么?或许,你也会像刘欢唱的那样,把千言万语,都唱进那一句“红军啊,早早回还”里。