深夜刷手机时,你有没有过这样的时刻?随机播放到一嗓子“大河向东流”,突然停下来,跟着哼完整段“路见不平一声吼”;或是听到“天地悠悠”的旋律,瞬间想起小时候蹲在电视机前,看射雕英雄传里黄蓉跑来跑去的样子。

刘欢的歌,好像从来不是“背景音”。那些刻着他名字的旋律,早就成了时代的注脚——有人靠他的歌认识中国风,有人借他的旋律理解人生况味,更有人,是在他的歌声里长大的。

从“北电学子”到“国民歌神”:他的歌为什么能“封神”?

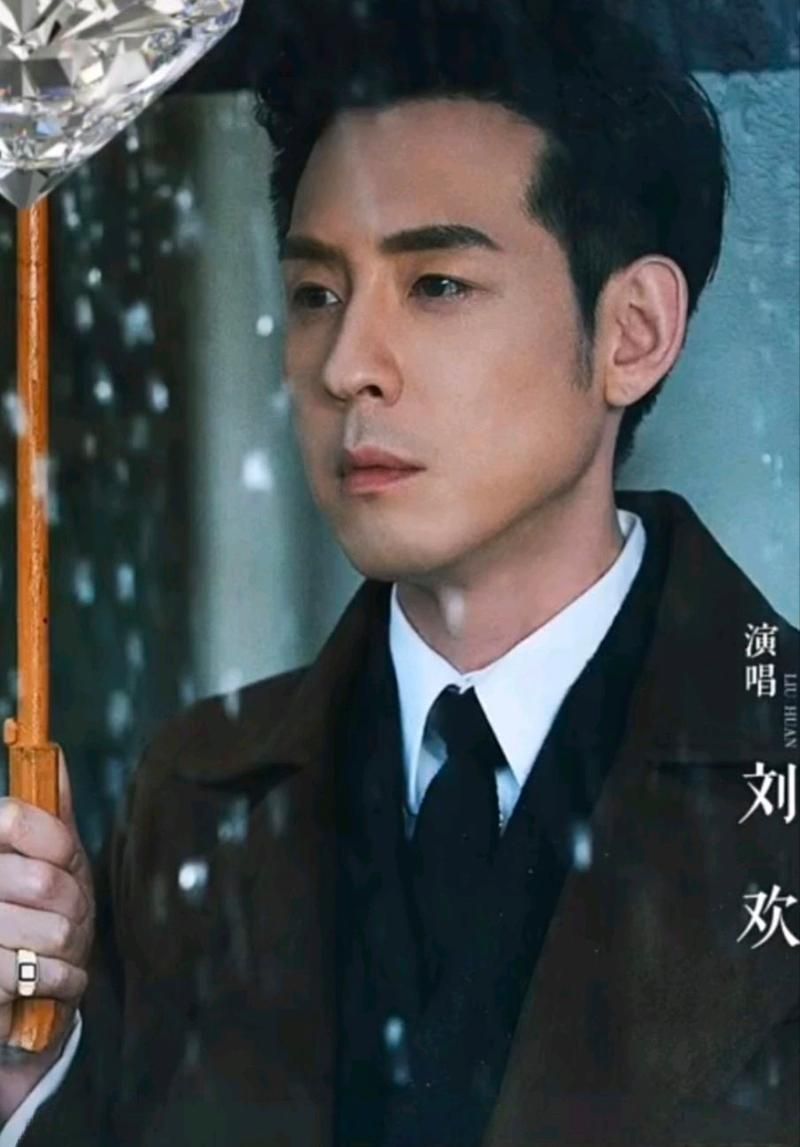

1987年,26岁的刘欢站在了全国青年歌手电视大奖赛的舞台上,唱了少年壮志不言愁。那首电视剧便衣警察的主题曲,像一颗炸雷,响彻了无数人的青春。

你听那句“几度风雨几度春秋,风霜雪雨搏激流”,不是技巧的堆砌,而是真的把“警察”的孤独和执着,揉进了声音里。后来有人问他:“为什么这首歌能火?”他总说:“我没想那么多,就是觉得,这唱的是我们这代人的劲儿。”

这种“劲儿”,成了他唱歌的底色。1991年,电视剧北京人在纽约火了,主题曲千万次的问也成了KTV必点曲。有人唱到高音破音,却不知道刘欢在录音棚里,为了那句“问询南燕怎归巢”,琢磨了整整三天——他要的不是“高”,而是那种“想家又不敢说透”的哽咽感。

他的歌单里,永远藏着“人”。唱好汉歌时,他是梁山泊的兄弟;唱从头再来时,他是下岗潮里那个抹把脸继续走的中年人;唱弯弯的月亮时,他又成了坐在珠江边,看月光洒在老榕树上的少年。

他的“大全”里,藏着一部中国的“声音历史”

如果真要把刘欢的歌做成“大全”,会发现那哪里是歌单,分明是一本立体的中国当代史。

80年代,他用少年壮志不言愁心中的太阳开启了中国流行乐的“新古典”时代——不是简单模仿港台,而是把戏曲的气韵、民歌的魂,塞进流行音乐的壳里。90年代,情怨凤凰于飞成了影视剧“定心丸”,只要有他的歌,观众就觉得“这戏靠谱”。到了21世纪,我和你在奥运开幕式响起时,八万人合唱的“我和你,心连心”,把中国推向了世界舞台的中心。

但你问他“最满意哪首歌”,他总挠头:“还没写出来呢。”他像个永远在赶路的匠人,手里拿着刻刀,面前是块还没雕完的玉——他总觉得,下一个会比更好。

这种“不满足”,让他的歌越活越新。去年声生不息里,他重新唱弯弯的月亮,50岁的声音里多了点沙哑,却把“岁月”唱得更透了。年轻人突然发现:“原来老歌也能这么有质感?”

为什么我们至今还爱听刘欢?

现在打开音乐APP,刘欢的排行榜名次或许不如流量明星,但他的歌评论区,永远是这样:

“加班到凌晨,耳机放从头再来,突然就不想哭了。”

“女儿幼儿园毕业典礼,我唱好汉歌,全班小朋友跟着我喊‘嘿嘿哈哈’。”

“爷爷临走前,放的最后一首歌是少年壮志不言愁,他说,这是他青春。”

他的歌,从来不是“只有老人才懂”。就像他常说的:“音乐是桥梁,不是纪念碑。”他写的不是“金曲”,是让你在某个瞬间,突然被人拍拍肩膀说:“嘿,我懂你。”

所以,刘欢的歌曲大全,真的只是歌单吗?不,那是一个人用四十年,写给普通人的情书——里面藏着我们的青春,我们的眼泪,我们没说出口的“嘿,我也曾这样啊”。

下次再随机播放到他的歌,不妨停下来,从头到尾听完。你会发现,有些歌,真的是越老越有味道,就像老酒,也像他。