提起刘欢,无数人的第一反应是那个唱好汉歌声震寰宇、唱千万次的问深情款款的歌坛巨匠。他醇厚如陈酿的嗓音,早已成为华语乐坛一座巍峨的丰碑。然而,当我们拨开“歌王”耀眼的光环,深入他音乐创作的内核,会发现一个更为立体、甚至堪称“隐藏”的身份——一位才华卓绝、却被低估的作曲家。那些流淌在一代人血脉里、成为时代记忆旋律的密码,有多少人真正知道,竟都出自刘欢笔下?

“只唱不写”?那些被忽略的“刘欢制造”

或许在大多数乐迷的刻板印象中,刘欢更多是演唱者的形象。但翻开他的履历,作曲身份的闪耀时刻清晰可辨:

从头再来的时代强音: 2000年前后,国企改革浪潮中,从头再来以其磅礴的气势与直抵人心的激励力量,成为无数下岗工人重新站起的战歌。这首由刘欢亲自作词作曲的作品,其旋律的坚定感与歌词的穿透力完美融合,成为时代精神最嘹亮的注脚。那充满力量感的旋律线,至今仍是“不屈奋斗”的象征。

弯弯的月亮的婉转深情: 这首由李海鹰创作、刘欢首唱并因此红遍大江南北的经典,背后有一个关键细节——刘欢在编曲上贡献了重要智慧。他并未满足于原貌,而是基于对歌词意境和情感深度的独特理解,在旋律的铺陈、配器的选择(尤其是引入二胡等民族元素)上进行了精妙处理,赋予了歌曲更浓郁的东方韵味和绵长悠远的情感张力,使其成为真正意义上“刘欢演绎版”的弯弯的月亮。

北京啊,北京的乡土情怀: 刘欢对故乡北京的感情,深深烙印在他为1990年北京亚运会创作的歌曲北京啊,北京中。他独立作曲的作品,旋律既有好汉歌般的大气开阔,又融入了浓郁的京味儿元素,亲切自然,充满烟火气,字里行间流淌着赤子之心。

影视金曲的幕后推手: 在北京人在纽约这部影响深远的电视剧中,除了千万次的问的演唱,刘欢还担任了音乐总监,并参与了部分配乐创作。他构建的音乐氛围,完美契合了人物命运与时代洪流的跌宕起伏,是剧集成功不可或缺的灵魂支柱。

作曲刘欢:深植于灵魂的旋律魔法

刘欢的作曲才华,绝非简单的“附庸风雅”,而是植根于他深厚的音乐素养与对人性情感的深刻洞察:

1. 旋律DNA的锻造者: 他的旋律,天然具有强大的记忆点与传唱度。无论是从头再来的激昂奋进,还是北京啊,北京的深情款款,其旋律线条都如行云流水,既符合大众审美,又蕴含独特的情感密码,听一遍便难以忘怀。这源于他对旋律结构、发展逻辑的精准把握,以及对大众情感共鸣点的敏锐捕捉。

2. 情感浓度与戏剧张力的掌控大师: 无论是为影视作品配乐,还是创作歌曲,刘欢的作曲都极富情感深度和戏剧性。他能精准捕捉故事内核与人物心境,用音乐的起伏跌宕放大情感的冲击力。北京人在纽约中那些时而低回压抑、时而爆发宣泄的配乐,正是他这种驾驭复杂情感能力的绝佳体现。

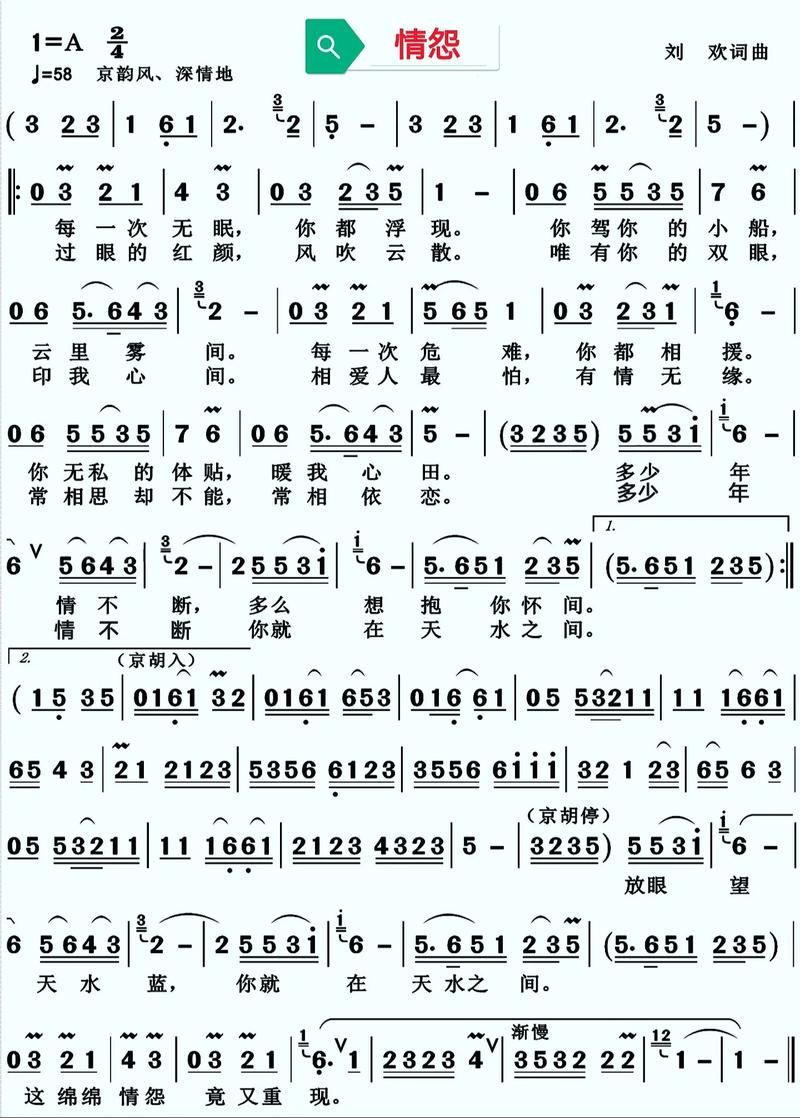

3. 民族元素的融合与创新: 从弯弯的月亮京味儿编曲的精妙,到情深如海中对民族唱腔的巧妙融入,刘欢的作曲始终洋溢着鲜明的民族特色。他并非简单堆砌符号,而是将民族音乐的精髓与现代流行语汇无缝融合,创造出既传统又新颖的“刘氏风格”,赋予作品独特的文化辨识度。

4. “工匠精神”的践行者: 难能可贵的是,刘欢对待作曲的态度,近乎一种虔诚的“工匠精神”。他反复推敲每一个音符、每一个和弦的走向,力求精准传达创作意图,拒绝浮于表面的商业套路。这种对音乐本真的执着,使得他的作品经得起时间的淘洗,具有长久的艺术生命力。

被低估的稀缺价值:在“快餐”时代坚守“慢工出细活”

在当下这个追求速成、流量为王的时代,刘欢这种深度创作、精雕细琢的作曲风格显得尤为珍贵和稀缺。他并非追求高产,而是致力于打造能真正沉淀下来、成为时代印记的经典。他的作曲,与他的演唱一样,都是对艺术纯粹性的坚守,是对浮躁娱乐圈风气的无声反诘。当我们习惯了被流水线生产的“洗脑神曲”轰炸时,刘欢那些蕴含着深刻情感与文化底蕴、由他亲自谱写的旋律,反而更显其稀有与珍贵。

重新认识刘欢:符号之外,是真正的音乐灵魂歌者

刘欢,早已超越了一个单纯的“歌手”符号。他是歌唱家,更是作曲家,是音乐思想家,是文化传承者。当我们再次聆听从头再来那催人奋进的旋律,当弯弯的月亮前奏的京胡声再次萦绕耳畔,当北京啊,北京熟悉的旋律唤起乡愁,请记住,这烙印在民族记忆深处的声音里,流淌着刘欢作为作曲家最倾注心血的灵魂回响。

当从头再来的旋律再次在耳边响起,我们是否该重新审视这位“歌王”在音乐创作领域那份沉甸甸的、被低估的才华? 刘欢,用他的旋律证明,真正的艺术灵魂,其深度与广度,永远超乎我们的想象。