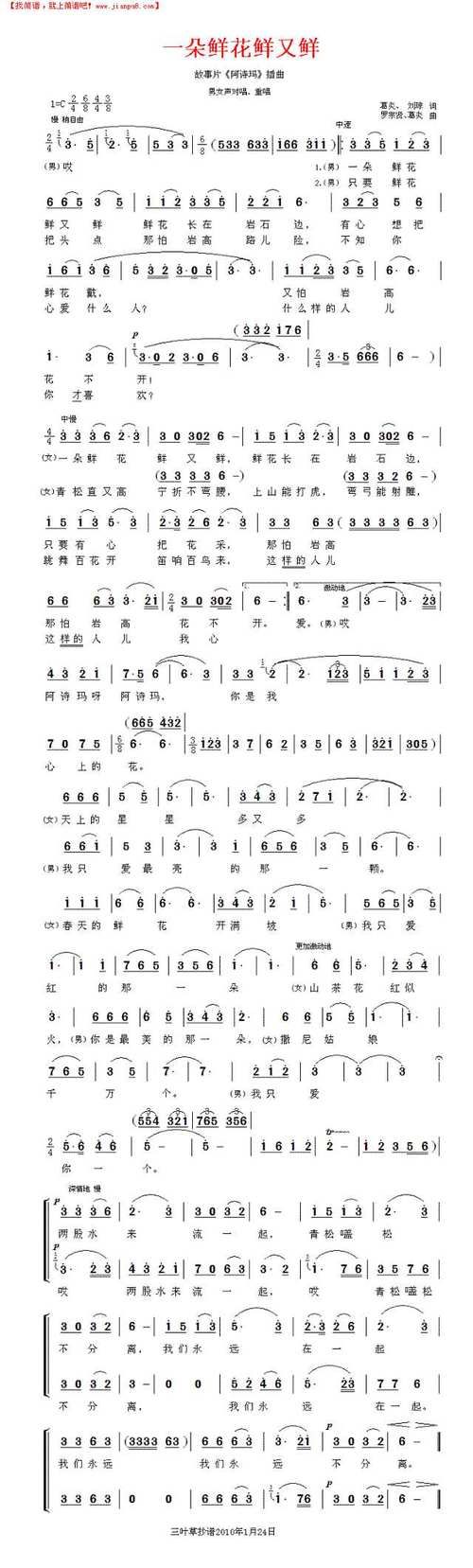

要是你问我:华语乐坛里,哪位歌手能把“大气磅礴”和“娓娓道来”揉成一曲,还让三代人跟着哼哼?我脑子里第一个跳出来准是刘欢。可要说他哪首歌最“藏”,不是好汉歌的高亢,也不是千万次的问的深情,反而是那首听名字就透着点泥土味的一朵鲜花——对,就是那句“一朵鲜花鲜又鲜”一出来,你突然能看见老北京胡同口的阳光,闻见早市茉莉花的香。

你可能会皱眉:“就这歌?比我奶奶年纪还大!”可偏偏就是这曲“老调调”,在刘欢嘴里,成了活生生的“故事会”。他哪是在唱歌?分明是把故事当酒,酿进了每个音符里。

1993年,这首歌第一次钻进我耳朵,还是电视剧三国演义的插曲。那时我挤在黑白电视机前,听诸葛亮唱“翠竹青青披绿云”,总觉得这调儿太文,像念古书。直到某天在商场音响里听到刘欢的一朵鲜花,开头“啊——”的长音一起,像有人猛地揪住你的后脖领子,让你从三国演义的烽火里跳出来,扎进云南的采茶山里——原来好歌从不是“端着”的,你得先把自己摔进泥土里,才能让听众闻到花香。

刘欢是怎么做到的?我琢磨了回,发现他玩的是“反差感”。别人唱民歌,非得扯着嗓子喊“嘹亮”,他却像蹲在你家炕头聊天,气口松得像刚蒸好的馒头,温乎着呢。比如“鲜又鲜”三个字,别人可能唱得铿锵有力,他倒好,前两个字儿带着点气声,最后一个“鲜”字轻轻往上扬,像花瓣瓣沾了露水,颤悠悠的。最绝的是那句“有心采花莫怕刺”,唱到“刺”字时,他舌尖在牙齿上一蹭,带点调皮的碎音,活脱脱像个老伙计拍你肩膀:“嘿,采花得当心,别扎手!”

这哪是技巧?是“活”啊。后来我查资料才吓一跳,这歌词竟是云南民歌小河淌水的“远亲”,刘欢非但没按老谱子死唱,反而加了段rap式的念白:“哎——你说这鲜花它为谁开?为谁开哟……”字字带喘,像刚跑完山的老农,指着花跟你唠嗑。当时编曲的人还劝他:“刘老师,这太跳脱了!”他大手一挥:“民歌就是个‘活的’,当年采茶的阿姐们唱着下地,哪有那么文绉绉?”

真让他说着了。这些年我听过无数人翻唱一朵鲜花,有人加电子乐,有人搞美声,可总差那么点意思——他们缺了刘欢那股子“真去过”的烟火气。你听他唱“鲜又鲜”,能看见晨雾里的山茶花;他唱“有刺”,能感觉到指尖被扎到的轻微疼;连停顿都像是掐着采茶人的节奏:“掐尖儿的准,老的香……”这哪是唱歌?是把生活嚼碎了,吐给你尝。

如今的舞台早变了味,歌星比谁的高音能戳破天花板,谁 dance 够炸。可刘欢再唱一朵鲜花,还是那个蹲在花边的老男孩,气沉丹田,眼角带笑。你说这首歌老?不,它老得像你爷爷的茶缸,烫手,却是捂心的暖。

所以啊,下次要是有人说“刘欢只会唱大歌”,你不妨把这曲一朵鲜花甩给他——当那句“一朵鲜花鲜又鲜”钻进耳朵,他自会明白:真正的好歌,从不是堆出来的,是从土里长出来的,带着汗味、露水和人的体温。