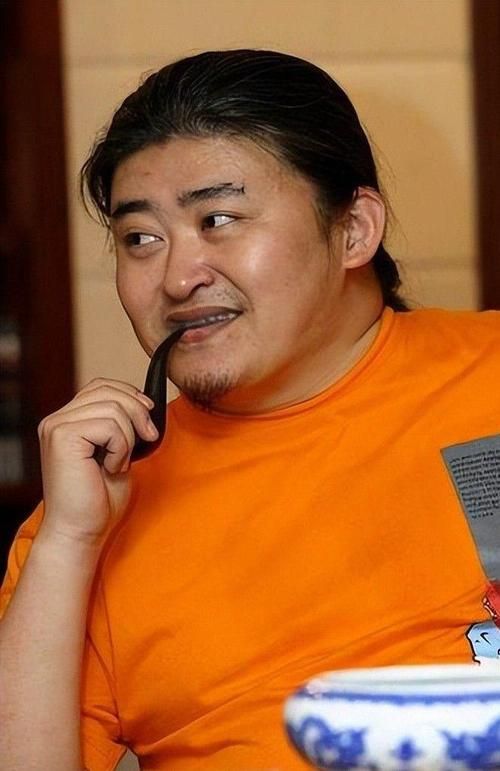

刘欢的歌,为何在KTV里成了“禁曲”?舞台上的“歌神”光环,为何成了无人触碰的“雷区”?当好汉歌的旋律响起时,我们总惊叹于那举重若轻的磅礴力量,可翻唱者寥寥。这背后,藏着一段关于艺术高度与市场法则的隐秘博弈。

“歌神”的门槛:技艺的鸿沟与灵魂的深度

刘欢的作品,是技术与灵魂的双重壁垒。他亲自操刀的作曲,绝非口水歌的简单堆砌。重头再来里,那层层递进、直抵灵魂深处的情感张力,需要歌手具备极强的叙事能力和声音控制力。他的音域宽广如海,从千万次的问中通透嘹亮的高音,到千万次问里低沉厚实的吟唱,每一个音色转换都要求歌手拥有绝对稳定的气息支撑和精准的情感表达。

更令人望而却步的,是刘欢作品中蕴含的思想密度。他的歌,常如浓缩的史诗,承载着对生命、时代和命运的深刻拷问。韩红曾坦言,学刘欢的歌“先得练三年声乐打底”,道出了技艺的艰深;而歌手李健则曾感叹,刘欢的歌“唱的是人生态度”,这无形中为翻唱者设定了极高的思想理解门槛。不是简单模仿旋律,更要精准传递那份深沉厚重的精神内核,这对歌手的阅历与悟力是终极考验。

市场的算盘:高成本与“性价比”的迷思

在效率至上的商业娱乐逻辑下,刘欢的金曲遭遇了现实的“冷水”。翻唱一首刘欢的歌,成本高得惊人——歌手需投入巨大时间精力打磨技巧,还需深入理解作品背后的文化肌理。然而,在短视频和快消式文化盛行的当下,一首精心打磨的刘欢式作品,其传播效果未必敌得过一段朗朗上口的神曲或洗脑的舞曲。

市场更倾向选择“短平快”的变现路径:一首抖音神曲可能带来百万流量,而挑战刘欢的高难度之作,投入产出比往往不尽如人意。当资本和平台追求快速收割时,刘欢作品所要求的沉静、深度与耐心,显得与时代节奏格格不入。于是,翻唱者们在商业计算面前,最终选择了更“安全”的捷径。

时代的回响:经典如何与当下共鸣?

刘欢作品的“冷”,本质是经典与当下浮躁娱乐生态的碰撞。他那些深刻触及时代脉搏的作品,如从头再来对奋斗精神的礼赞,天地在我心的浩瀚宇宙情怀,是特定历史时期的文化结晶。今天的年轻一代,成长于碎片化、娱乐化的环境,对这类宏大叙事和深沉情感的共鸣感正在减弱。

经典不应被供奉于神坛,而应寻找与当下对话的桥梁。 或许,我们需要的不是刻板的模仿,而是创造性的转译——用新的音乐语汇、当代的故事元素,去解构刘欢作品中的精神内核,让那份对生命的敬畏、对理想的执着,跨越时代阻隔,重新拨动年轻一代的心弦。刘欢作品的魅力,不在于被尘封,而在于被不断激活。

当好汉歌的经典旋律在耳边回荡,我们或许该思考:在追求喧嚣热度的娱乐工业中,那些真正需要时间沉淀的艺术高度,该如何不被边缘化?真正的经典,不需要靠翻唱证明价值,但经典的生命力,恰恰在于它能否在不同时代被重新理解、重新唤醒。当从头再来的歌声再次响起,你听见的是过去,还是未来?