提到刘欢,你最先想起的是什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是千万次的问里撕心裂肺的追问,还是国际舞台上用英文惊艳世界的弯弯的月亮”?这些标签里藏着他的艺术高度,却未必能说透“刘欢”这两个字最动人的底色——那个“欢”,从来不是浮于表面的热闹,而是历经岁月淘洗,沉淀在骨子里的豁达与热爱。

他的“欢”,是用热爱燃半生艺术灯火

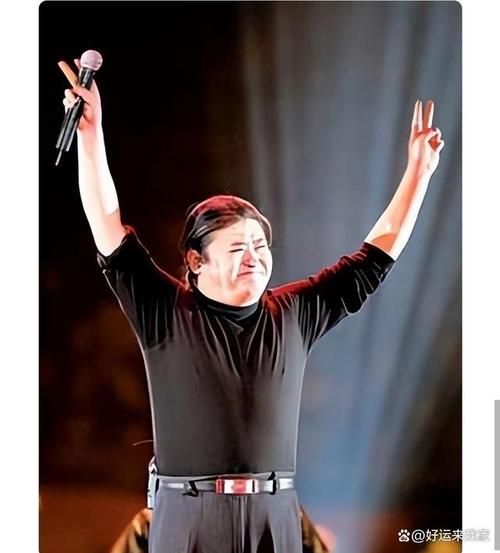

1987年,刘欢在央视青年歌手电视大奖赛上一举夺魁,凭着少年壮志不言愁唱火了大江南北。那时候的他,头发浓密,眼神亮得像淬了火,站在舞台上浑身都是使不完的劲儿。很多人说他是“老天爷赏饭吃”,那副嗓子仿佛天生为歌唱而生——低音醇厚如陈年佳酿,高音通透似云端裂帛。但很少有人知道,为了这段“好嗓子”,他曾在中央音乐学院琴房里熬了无数个日夜,抱着吉他琢磨和声,对着钢琴练气息,连做梦都在琢磨怎么把弯弯的月亮唱出更深的乡愁。

后来他去美国留学,带着一皮箱的磁带和乐谱,在异国的图书馆里研究西方音乐理论,在打工的餐馆里偷偷哼唱中国民歌。有人问他:“都成大牌歌手了,何必折腾?”他却笑着说:“欢不是瞎热闹,是对音乐较劲儿,是怕自己唱不出更好的东西。”这种“较劲儿”,让他从流行音乐的浪潮里杀出一条路,既唱得了好汉歌的江湖气,也能驾驭非洲的灵感的世界性;既能在我是歌手的舞台上用从头再来唱出中年人的坚韧,也能为甄嬛传的配乐注入古典的雅致。他的“欢”,是对艺术永不满足的热爱,是用一辈子的时间,把“唱歌”这件事做成值得被铭记的艺术。

他的“欢”,是把烟火气揉进骨子里的通透

舞台上的刘欢,永远是“重量级”的存在——不是身材的重量,是艺术的分量。可下了舞台,他却是娱乐圈里出了名的“生活家”。他会在微博上发自己做的红烧肉,配文“肥而不腻,入口即化,你们猜配什么酒?”;会在女儿小时候背着吉他给她唱摇篮曲,现在又成了外孙的“专属歌神”;会和妻子卢璐一起逛菜市场,为了一块钱的差价跟摊主讨价还价,笑称“过日子就得精打细算,欢不是钱多,是日子有滋有味”。

有人说他“接地气”,他却觉得这才是“人该有的样子”。“欢不是装出来的,是你面对日子时的样子。”他曾在一档访谈里说,年轻时也焦虑过,怕自己红不了,怕作品没人听,可直到女儿出生,抱着那个软软的小生命,突然就明白了——“人这辈子,重要的不是站在多高的地方,是能不能踏实走好每一步,能不能把心里的暖,传给身边的人。”现在,他依然会去大学给学生上课,依然会为新人的作品写歌,依然会在朋友聚会上抱着吉他唱老歌。这种“欢”,是看透繁华后的清醒,是把烟火气揉进艺术,又把艺术带回生活的通透。

他的“欢”,是给行业留一盏不灭的灯

在流量为王的时代,刘欢像个“异类”——他很少参加综艺,从不炒作,甚至连微博都只发和生活、音乐相关的事。但他对行业的贡献,却从未停止。2013年,他在中国好声音当导师,把一首凤凰于飞唱得满堂喝彩,更教会学员“唱歌不是喊嗓子,是用情感讲故事”;他提携新人,从韩红到谭晶,再到后来的张杰,都曾受益于他的指点;他推动音乐版权保护,直言“没有版权,就没有好音乐,这是行业的基础”。

有人说他“较真”,他却说:“欢是对行业有责任。”在他看来,娱乐圈不该只有名利场,更该有艺术的尊严。“我这一辈子,没想过要当什么‘天王’,就想做一个让人提起‘刘欢’两个字,会说‘哦,那个唱歌很认真,对生活很真诚的人’。”这种“欢”,是艺人的风骨,是把名利看淡,把责任看重的坚守。

所以刘欢的“欢”,到底是什么?

不是舞台上高亢的呐喊,不是聚光灯下的光环,而是一种“活明白”的通透——对艺术,永远热爱,永远较劲;对生活,永远热忱,永远真诚;对世界,永远温和,永远有力量。

就像他在一首歌里唱的:“心若在,梦就在,天地之间还有真爱。”这大概就是刘欢的“欢”:不是没有难过,而是难过后依然能笑着唱;不是没有沧桑,而是沧桑后依然能温暖待人。这种“欢”,比任何高音都震颤灵魂,比任何聚光灯都持久明亮。

或许,这就是我们能从刘欢身上学到的:真正的“欢”,从来不是得到什么,而是始终热爱什么,始终愿意把心里的光,照亮自己和别人的路。