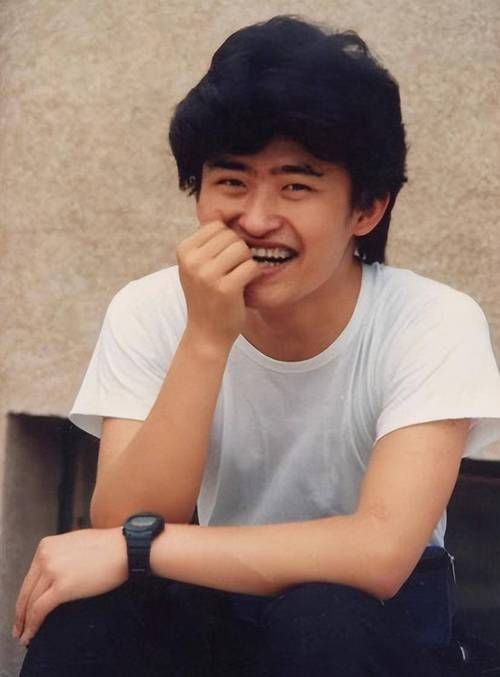

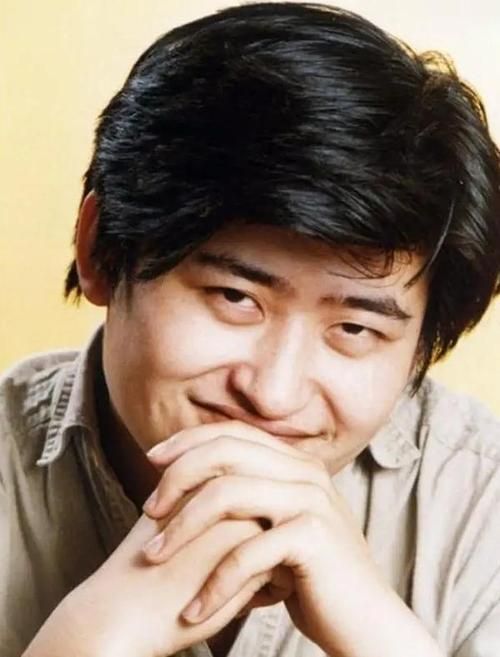

提起刘欢,大多数人脑海里会跳出“歌手”“导师”“乐坛常青树”这些标签。舞台上的他,一曲弯弯的月亮能唱尽岁月的温柔,一首从头再来能唱响时代的力量;作为中国好声音的导师,他总能一针见血地点醒学员,用“好音乐的底线是真诚”打动无数观众。但很少有人知道,在音乐之外,刘欢悄悄在山里“修”了一座“桥”,这座桥没有钢筋水泥,却让无数山里孩子走出了闭塞的人生,也让娱乐圈的浮华背后,多了一道值得细说的温暖光。

故事从一句“山里的孩子上学难”说起

时间拉回到2010年前后,刘欢在一次公益活动中,偶然接触到了河北涞源山区的孩子们。他原以为只是简单的“献爱心”,却在踏入村庄的瞬间愣住了:孩子们上学要走两个多小时的山路,夏天趟过没膝的河,冬天踩着薄冰的坡;教室的窗户用塑料布糊着,冬天冷得伸不出手,夏天热得像蒸笼;有的孩子为了省一顿午饭,揣着两个干粮饼子就出门,到校时饼子已经冻得邦硬。

“那天有个小女孩问我:‘叔叔,山外面真的有钢琴吗?’”多年后刘欢在一次访谈中提起,眼眶还是忍不住红了,“我当时突然意识到,我们觉得理所当然的‘世界’,对他们来说,是遥不可及的梦。”

那一刻,刘欢没再说话,默默记下了村子的位置——一个叫“赤瓦沟”的小山村。他知道,修路架桥的事,不是他一个人能决定的,但“让孩子能安全地上学”,这件事他必须做。

那“桥”不是钢筋混凝土,是“走出去”的底气

回北京后,刘欢做的第一件事,是联系公益组织,发起“刘欢·希望基金”,募集资金的第一笔钱,没有用在明星惯常的“捐建教学楼”,而是修了一座“便民桥”——孩子们上学的必经之路,横跨在一条浅浅的山涧上。

“他们需要的不只是一座能走的桥,更是‘能走得远’的底气。”刘欢在基金启动仪式上解释。桥修好后,孩子们上学的时间从两个多小时缩短到40分钟,雨天也不用再趟河;桥头的坡上,他让人修了长长的台阶,两旁种满了果树,春天开花,秋天结果,成了孩子们歇脚嬉戏的地方。

但刘欢的“桥”,远不止于此。他发现,孩子们缺的不只是安全上学的路,更是“看到世界”的眼睛。于是他开始联系北京的优质中小学,让山里的孩子有机会“走进城市”参观博物馆、音乐厅;他自掏腰包请音乐老师进山,教孩子们弹吉他、拉二胡,甚至在村里建了第一个“音乐小教室”;去年冬天,他悄悄带着几位山区孩子来到北京,站在国家大剧院的舞台上,和合唱团的孩子们一起唱响了我和我的祖国。

“那个曾经问‘钢琴’的小女孩,现在考上了音乐学院,专门给我写信说:‘刘老师,我现在会弹钢琴了,我想让山里的孩子都知道,山外面的世界,值得他们去闯。’”刘欢说起这个,笑得像个孩子,眼角的皱纹里盛着的,是藏不住的骄傲。

娱乐圈的“特殊课”:比流量更珍贵的,是“能留下的东西”

这些年,娱乐圈的公益活动不少,有的明星捐完款就拍拍手走人,有的靠公益活动“秀肌肉”,但刘欢的“桥”,却做得“润物细无声”。他从不主动宣传,很少让媒体跟拍,甚至很多捐助项目,都是多年后媒体“挖”出来的。

“我总觉得,公益不是一场‘表演’,而是‘陪伴’。”刘欢在一次采访中坦言,“孩子们需要的不是镜头前的‘关爱’,是实实在在能改变他们生活的帮助。我们不能让他们觉得,‘被帮助’是一种‘表演’。”

这句话,或许就是娱乐圈最缺的一堂“专业课”。在这个流量至上的时代,多少明星沉迷于热搜和头条,却忘了“公众人物”的四个字,意味着“责任”和“担当”。刘欢用20年的时间,修的不仅是一座座便民桥,更是一座“责任之桥”——连接着娱乐圈的浮华与山里的质朴,也连接着明星的影响力与普通人的需求。

有人说刘欢“傻”,放着大好的商业演出不去,把钱和时间都花在“看不见回报”的地方。但他说:“唱歌是我吃饭的本事,但公益是我的‘心气’。我唱过的歌里有‘苦涩的沙吹痛脸庞的形状’,但那些孩子的脸庞,不应该只有‘苦涩’。”

或许我们该问:娱乐圈的“桥”,你修了几座?

如今,刘欢的“希望基金”已经帮助了12个省份的30多个山区,修建便民桥28座,资助2000多名学生完成学业,建音乐教室47间。这些数字背后,是一个个被改变的人生,是一座座被架起的“希望之桥”。

而回过头来看,当我们讨论娱乐圈的“正能量”时,到底在讨论什么?是热搜上的热搜词?是红毯上的高定礼服?还是像刘欢这样,用实实在在的行动,为这个世界“修一座桥”?

就像他歌里唱的:“天地悠悠,过客匆匆,潮起又潮落。”娱乐圈的风浪会过去,流量会消失,但那些被温暖过的生命,那些被架起的“桥”,却会一直都在。

所以,下一个问题留给所有公众人物:在你的世界里,你,为这个世界“修”了一座什么样的“桥”?