你有多久没静下心来,完整听完一首歌了?在这个“15秒旋律就能判定一首歌火不火”的时代,刘欢和林忆莲却像两个“老顽童”,固执地用音乐的厚度,闯进一代又一代人的心里。一个站在华语乐坛的“山顶”,唱尽江湖豪情与人间百态;一个游走在都市的“霓虹里”,将情爱里的细枝末节酿成酒。明明是两条截然不同的音乐河流,为何三十多年后,依然有人能从他们的歌声里,听到同一颗“滚烫的心”?

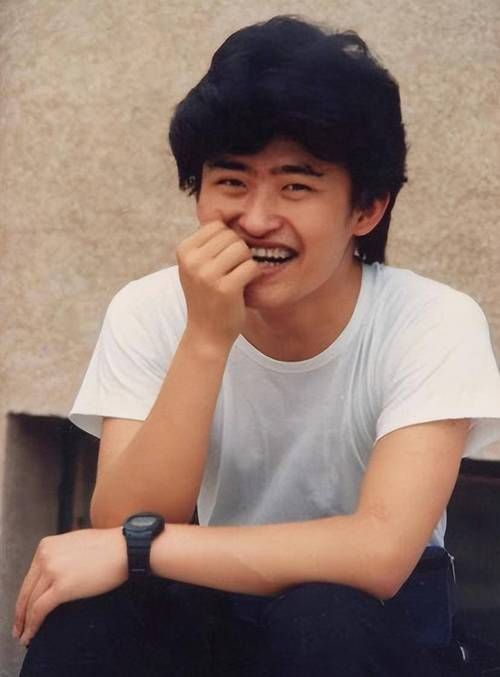

先说刘欢。如果你只听过好汉歌里的“大河向东流”,那你可能只看到他音乐世界的“冰山一角”。从弯弯的月亮里“今天的泪水,又是昨天的雨水”,到千万次的问里“千万里,我追寻着你”,他的歌从来不是“喊”出来的,而是“酿”出来的——像北方深秋的高粱,历经霜雪,榨出的都是醇厚的力量。有人说他“学院派太重”,可当你听过他用意大利语唱今夜无人入睡,听过他在歌手舞台上把从前慢唱得让人眼眶发热,就会明白:真正的“国民导师”,从不是靠头衔,而是靠把每个字都唱进骨头里的真诚。他拒绝商演“赶场子”,却愿意花三年打磨一张专辑;他坐在好声音转椅上,说的不是“选我选我”,而是“音乐要有根,你守住了,才走得远”。这样的他,怎能让一代人,把他当成“声音的里程碑”?

再看林忆莲。如果说刘欢的歌是“下酒菜”,那她的歌就是“——深夜的酒”,适合一个人,在微醺时慢慢品。至少还有你里“如果全身而退,我会孤独吗”,问碎了多少人的心;不必在乎我是谁里“不必在乎我和谁,只在乎你的脸”,又给了多少独立女性拥抱勇气的底气。她的音乐里,从没有“宏大叙事”,却藏着最戳人的“人间真实”。从爱情宣言的张扬,到都市触觉的慵懒,再到本色里的爵士与电子,她像都市里的“变色龙”,永远在变,却永远“是她”——不是迎合市场,而是忠于自己对“好音乐”的偏执。有人说她“距离感太强”,可当你看到她在舞台上光着脚唱歌,看到她唱为你我受冷风吹时眼里的光,就会懂:真正的“都市情歌女王”,从不是靠“人设”,而是靠让每个听歌的人,都觉得“她唱的就是我”。

可能有人会问:刘欢的“江湖气”和林忆莲的“烟火气”,明明是两条永不相交的平行线,为何总有人把他们放在一起比?因为你看刘欢的天地在我心,再听林忆莲当爱已成往事,会发现一个唱“天地”,一个唱“爱”,看似不同,骨子里却都是“把生活唱透”的执着——他唱的是“大时代里的小人物”,她唱的是“小日子里的真感情”;他像“写史书的文人”,她像“画都市的画家”,笔触不同,却都在用音乐记录“活着”的温度。

你看,80后听刘欢的少年壮志不言愁,觉得自己“也能闯出一片天”;听林忆莲的爱上一个不回家的人”,懂得了“有些爱情,只能留在昨天”。90后追刘欢的凤凰于飞”,在“旧梦依稀,往昔依稀”里找到对古典美的向往;跟林忆莲的日与夜”,在“爱与不爱,都像日与夜”里学会“放过自己”。00后或许没经历过他们的“黄金年代”,却会在歌手舞台上为刘欢的“一声吼”热泪盈眶,会在短视频里刷到林忆莲的“一个眼神”驻足停留——因为真正的乐坛巨匠,从不需要“蹭热度”,他们的歌,本身就是“时间的过滤器”,能筛掉浮躁,留下最本质的东西:对人性的洞察,对生活的热爱,对音乐的敬畏。

所以,刘欢和林忆莲,到底谁更“厉害”?其实这个问题,从来都没有答案。就像一道菜,有人爱火锅的热烈,有人爱小笼的精致,没有对错,只有“是否合你胃口”。但如果你问他们的歌,为什么能“跨时代”,答案或许很简单:因为他们唱的从来不是“技巧”,而是“人心”;他们拼的从来不是“流量”,而是“时光”。在这个“速食文化”横行的时代,他们就像两个“守旧派”,固执地告诉所有人:好音乐,值得慢慢听;好歌手,值得等一等。

下一次,当你觉得“听歌没意思”的时候,不妨试试打开刘欢的重头再来”,或者林忆莲的还有多少个明天”。你会发现,有些歌,真的能让时间“慢下来”——毕竟,能让三十年时光都为之作和声的,从不是“偶像”,而是“经典”;从不是“炒作”,而是“实力”。