你要说现在娱乐圈缺什么,有人缺流量,有人缺话题,但要说最缺的,大概是那种站在台上不用靠剧本、不用靠热搜,光凭开口几句话、哼唱几个音符,就能让观众安静下来、跟着点头的人。

你翻翻这两年央视的综艺舞台,从经典咏流传到时光音乐会,再到歌手,总能看到两个熟悉的名字——刘欢和李宗盛。这两个加起来超过120岁的“老头”,一个像深埋在地下的老酒,越品越有滋味;一个像浸透了岁月的棉布,触感温柔却结实。他们不炒作、不营销,甚至连社交媒体都鲜少更新,可只要央视的舞台需要“镇场子”,第一个想到的准是他们。

这是为什么?央视凭什么总爱请这两个“不温不火”的“老头”?

你细想,刘欢和李宗盛,其实早就成了央视综艺的“定海神针”。

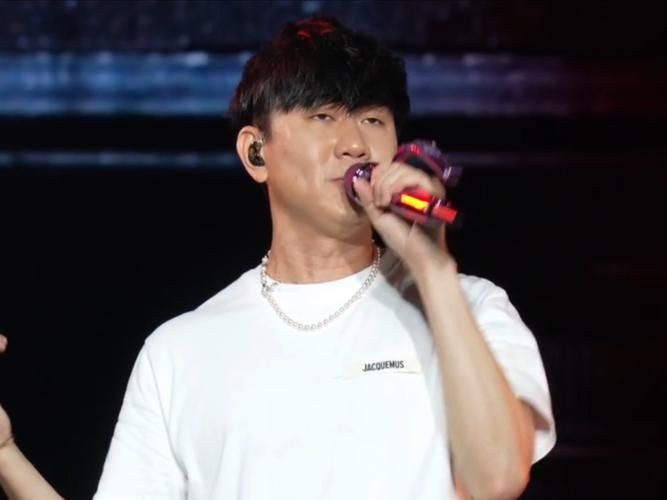

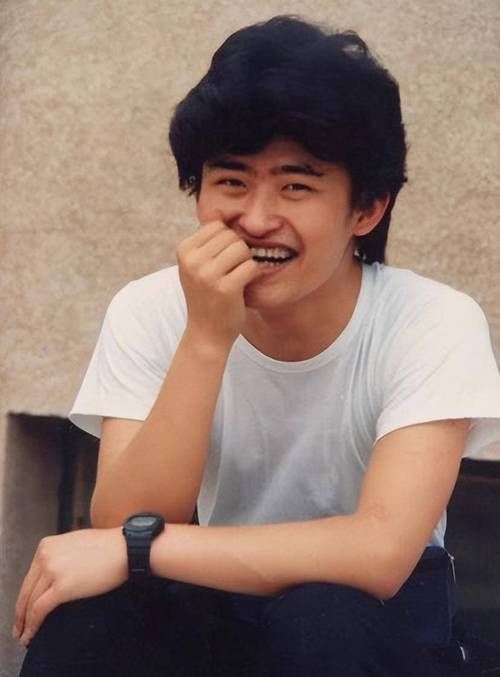

先说刘欢。1987年,他在央视春晚唱完少年壮志不言愁,全国观众记住了这个留着长发、声音厚重的北京小伙。三十多年过去,他做过“好声音”导师,把学员当孩子;也上过经典咏流传,把“苔花如米小,也学牡丹开”唱成千万人的信念。可你要问他综艺感怎么样,他可能自己都会笑:“我哪儿有什么综艺感?就是喜欢音乐,喜欢把这事儿说明白。”

去年经典咏流传第五季,有位老师唱了李白的将进酒,唱到“天生我材必有用”时忍不住哽咽。刘欢没急着点评,而是缓缓开口:“你知道吗?我第一次看到这句诗,是在我二十多岁的时候,那时候刚毕业,对未来又迷茫又自信,总觉得‘天生我材必有用’就是给我说的。”台下掌声雷动,有人红着眼眶说:“刘欢老师的话,像心里的一盏灯。”

你看,刘欢的“能耐”,从来不是靠华丽的辞藻或煽情的套路,而是把音乐和人生拧成一股绳,用最朴实的语言告诉你:这歌里有我的故事,也可能有你的故事。这种“真诚”,在现在这个讲究“快节奏”“强刺激”的综艺里,比流量更珍贵。

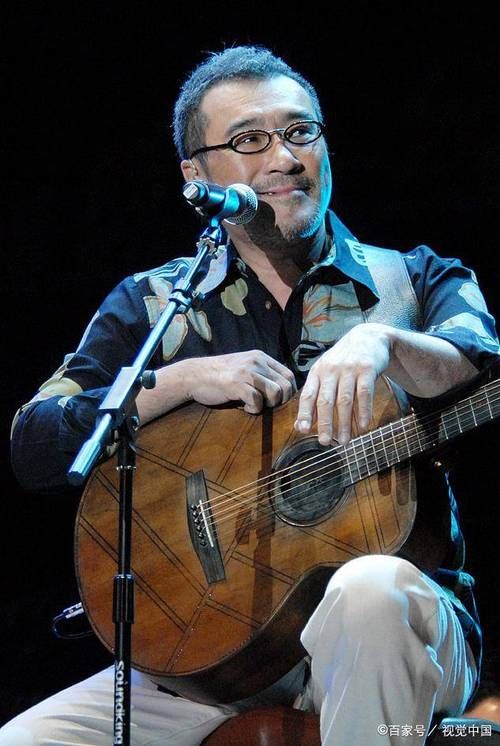

再说说李宗盛。你可能会笑:“李宗盛老师上综艺?他不是只会写歌、做吉他吗?” 可偏偏就是这个人,成了央视综艺的“气氛调节大师”。

去年时光音乐会第二季,李宗盛和几位歌手一起重唱山丘。唱到“越过山丘,才发现无人等候”时,他突然停下来,笑着说:“你们知道吗?我写这句词的时候,其实没想那么多,就是觉得人这一辈子,总得翻过几个山丘,哪怕爬上去一看,没人等你,但那山丘本身,就有意义。”台下一片安静,连平时最活泼的歌手都忍不住放慢了呼吸。

李宗盛的厉害,在于他总能把“人生”唱成“故事”。他的歌里没有“爱了痛了恨了”的狗血,只有“我想有个家”的朴素、“新写的旧歌”的遗憾。在央视的舞台上,他从不端着前辈的架子,会和年轻歌手开玩笑,会认真听别人唱歌,甚至会拿起吉他,即兴来一段指弹。他说:“我上综艺不是为了红,就是想看看现在的年轻人喜欢什么,也想让他们知道,好歌从来不是靠‘炒’出来的,是靠‘磨’出来的。”

可话说回来,现在的综艺这么多,为什么偏偏是央视,总把舞台留给这两个“老头”?

你想,现在的综艺,要么是“内卷”到极致的选秀,选手们哭着喊着“我想红”;要么是“撕逼”不断的真人秀,为了博眼球不惜编故事。可观众看久了,真的会累。他们需要的,不是“喂到嘴糖”,而是能自己品出“甜”的东西;不是“强行煽情”,而是心里被“轻轻挠一下”的感动。

央视懂这个。所以它请刘欢,不是因为他的“咖位”,而是因为他的“专业”——他能告诉什么是好音乐;请李宗盛,不是因为他的“流量”,而是因为他的“通透”——他能告诉什么是好人生。这两个“老头”站在台上,就像一面镜子,照出娱乐圈的浮躁,也照出观众内心最真实的渴望:“我们想看的,从来不是完美的‘偶像’,而是真实的‘人’。”

其实刘欢和李宗盛自己也说过,上综艺“不为别的,就是想为年轻人做点事”。刘欢曾在采访里说:“现在的孩子压力多大啊,我唱唱歌,说说话,能让他们觉得“生活不容易,但总有点甜”,就值了。”李宗盛也笑过:“我那些老歌,能被年轻人喜欢,不是因为歌有多好,是因为歌里的故事,他们懂。”

说到底,这场关于“刘欢李宗盛”和“央视综艺”的讨论,到底在讨论什么?

是在讨论,当娱乐圈都在追逐“流量”的时候,有没有人还在坚守“内容”?

是在讨论,当综艺都在追求“效果”的时候,有没有人还在在意“观众”?

或许,刘欢和李宗盛不是“定海神针”,也不是“黄金搭档”,他们只是两个爱音乐、爱生活的“普通人”。可恰恰是这种“普通”,让他们在央视的舞台上,成了“不普通”的存在。

因为真正的“顶流”,从来不是热搜上的名字,而是能留在心里的人,和歌。

你说呢?