前几天后台收到条留言:“刘欢有‘国家级歌手’的头衔吗?为啥总听人说他是‘国家一级演员’,但好像从没听过官方给他颁过这种称号?”

这问题挺有意思。其实很多人对“国家级”的想象,可能还停留在“发个证书、开个发布会”的仪式感里,但真论刘欢这人,要是纠结在“有没有红头文件”这种层面,反而错过了他身上最值得说的——那些年他用音乐替中国“出圈”的故事,早把“国家级”三个字,写进了几代人的DNA里。

先聊聊,我们为什么总追问“国家级”?

说到底,大家问“刘欢是不是国家级歌手”,本质上是在问“他的分量能不能代表中国”。就像提起篮球会想到姚明、提起文学会想到莫言,我们需要一个“符号”来锚定某个领域的顶尖水准——而刘欢在乐坛的位置,太特殊了。

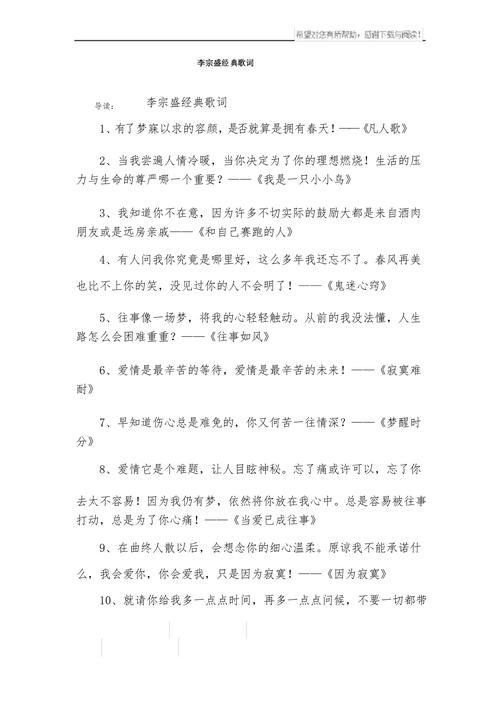

他不是流量明星,也不靠综艺人设,但提起他的名字,你脑子里会立刻蹦出好汉歌里“大河向东流”的豪迈,弯弯的月亮里“夜色之下的乡愁”,还有奥运会主题曲我和你里“我和你,心连心”的世界回响。这些歌不是“火过一阵子”,而是刻在不同时代背景里的文化符号:90年代,他用千万次的问让中国人第一次在流行音乐里听出了哲学味;2008年,他用中英文双语向全世界传递了“同一个世界”的温度;就连近年参加歌手,一首从头再来能把中年人的憋屈和韧劲唱成一代人的“战歌”。

你说这算不算“国家级”?要是比“国民度”,他可能比很多顶流都有资格;要是比“国际影响力”,他的歌被BBC纪录片用作配乐,被国外音乐人cover,早在华语音乐“出海”不成熟的年代,就已经是中国声音的“隐形名片”了。

为什么没有“官方头衔”,反而更说明他的分量?

可能有人会较真:“我查了文旅部官网,确实没看到刘欢的‘国家级歌手’任命啊?”

这你就得懂,中国的文艺体系和娱乐圈不太一样。像“国家一级演员”“国家一级编剧”这些职称,更多是给体制内院团(如国家京剧院、中央芭蕾舞团)的专业技术人员评定的,属于“岗位评级”,不是“荣誉授予”。刘欢虽然唱了很多国家级活动的歌,但他一直是大学老师(对外经济贸易大学),本质是“体制内文艺工作者”里的“特殊案例”——他不需要靠“职称”来背书,因为他的作品和身份,本身就是“活着的标准”。

就像没人会质疑郎朗算不算“国家级钢琴家”,也没人争论莫言算不算“国家级文学家”——真正的“国家级”,从来不是一张证书能定义的。刘欢的“国家级”,藏在他30多年拒绝商演、专注教学的坚持里(他说“音乐不只是赚钱的生意”),藏在他为失学儿童、灾区捐款从不宣传的公益里,更藏在他在国际上用音乐讲中国故事的自觉里(比如用京剧韵腔改编从头再来,让外国听众第一次听到“中国流行音乐里的东方美学”)。

最重要的是,他让“国家级”有了温度

比起那些顶着空泛头衔却没作品的“花瓶”,刘欢的“国家级”,是能让普通人产生共鸣的。他不是高高在上的“艺术家”,是会笑着说自己“胖了也没关系”的邻家大叔,是教学生唱歌时“抠细节抠到头发丝儿”的严师,也是演唱会上一边喘气一边说“你们要是觉得唱得好就多帮我宣传”的“老男孩”。

前阵子看到一段旧视频,他在2010年演唱会上唱从头再来,唱到“心若在梦就在”时,台下坐着不少下岗工人,跟着一起合唱,有人抹眼泪。有人问他“为什么总选这种‘苦情歌’”,他说:“我不是要唱苦,是要让相信努力的人知道,生活永远有从头再来的底气。”

你看,这就是刘欢的“国家级”——他不只是站在聚光灯下代表国家形象,更是在普通人需要时,用音乐做一双“托举的手”。这种“国家感”,比任何头衔都更有分量。

所以回到最初的问题:刘欢是国家级歌手吗?

如果你说的“国家级”,是指用作品影响一代人、用行动传递民族精神、在国际舞台上让中国声音被听见——那他不仅是,而且是很多人心里的“国家级天花板”。

毕竟,一个真正的“国家级”艺术家,从来不需要靠头衔证明自己,那些刻在时代里的歌声,早就替他盖好了章。