你还记得吗?那年春晚舞台的灯光暗下去时,后台有人小声嘀咕“刘老师今天嗓子状态一般”,可当聚光灯“啪”地打在他身上,他握着话筒的手微微调整了一下角度,开口第一句——全场观众的呼吸都跟着停了半拍。

不是好汉歌的激昂,也不是从头再来的悲怆,而是带着岁月打磨过的温柔,像老友在冬夜递来的一杯热茶,从嗓子眼一直暖到心里。后来我们才知道,那是他特意为“总决赛”设计的压轴曲目,没有华丽的编曲,没有炫技的高音,却偏偏成了20年里无数人KTV必点的“开口跪”。

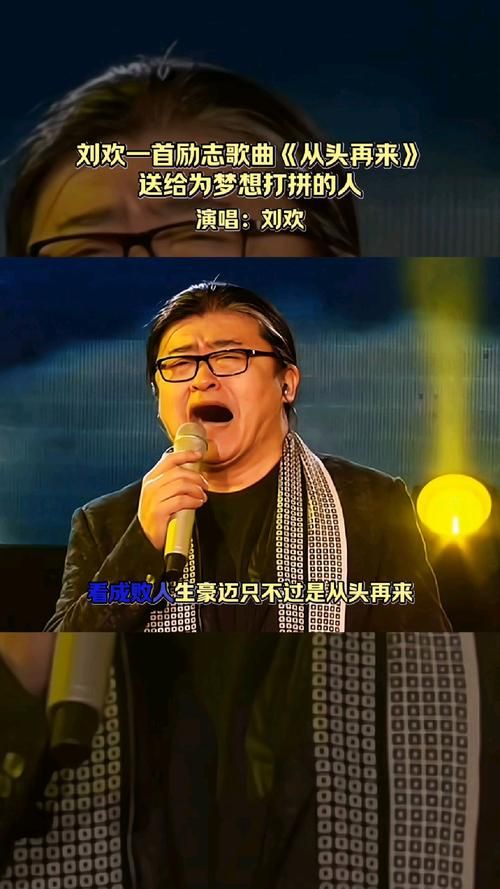

为什么是这首歌?因为它唱的是普通人的“韧劲”

那年春晚的主题是“家和万事兴”,可刘欢没选宏大的家国叙事,而是把镜头对准了凌晨扫大街的环卫工、加班到深夜的程序员、挤最早一班地铁的年轻人。歌词里没有“辉煌”“梦想”这些大词,只有“天还没亮就出发,脚步里带着牵挂”“日子再难也要过,笑着面对风沙”。

有网友说:“那天我正在外地出差,看着酒店窗外的大雪,听着那句‘风雨中这点痛算什么,擦干泪不要怕’,当场就哭了——我不是为歌哭,是为那个在生活中咬牙坚持的自己哭。”后来翻看当年的评论,类似的留言比比皆是:“爸妈听了单曲循环一整天,说这不就是他们这辈子的写照?”“刚失恋的妹妹听了,第二天就投了简历,说‘他要往前走,我也要’。”

说到底,真正的音乐从不需要“高高在上”,它能弯下腰来,接住每个普通人的情绪。刘欢早就懂这个,所以他的歌里没有“怜悯”,只有“尊重”——尊重每个在平凡里努力的人,相信他们的故事本身就足够动人。

为什么是他唱?因为他自己就是“韧劲”的代名词

很多人不知道,为了唱好那首歌,刘欢提前半个月就“闭关”了。不是躲在家里练嗓子,而是跑去早市听小贩吆喝,去地铁口听路人聊天,“我想知道老百姓平时说话的语气,他们心里最真实的声音是什么样的。”

演出当天,他本可以选更保险的唱法——用他标志性的高音点燃全场,但他偏要“降”下来,用近乎耳语的低音开场,再慢慢扬起旋律。“有时候,力量不是喊出来的,是‘沉’出来的。”后来他在采访里说。

这种“沉”,也藏在他的人生里。早年间被诊断出听力下降,医生说“以后少唱高音”,他就转而研究音乐创作,把对旋律的敏感度打磨到极致;发福后有人调侃他“舞台形象变了”,他自嘲“这叫‘接地气’”,却在每次登台前依然认真检查每个细节,连话筒架的角度都要调整到最顺手。

就像那首歌里唱的“不经历风雨,怎么见彩虹”,他从来没说过自己多努力,却用20年的坚持,让“刘欢”两个字成了“实力”“靠谱”的代名词。

20年过去了,为什么我们还在唱它?

前两天刷到个视频,00后大学生在宿舍里用吉他弹这首歌,弹到一半,整个寝室都跟着哼起来;小区广场舞阿姨把旋律改编成了广场舞版,配着“左三圈右三圈”的歌词,笑得满脸皱纹都开了花。

有人说“老歌经典是因为情怀”,可情怀是什么?不就是那年春晚的烟花,是和家人围坐在一起的温暖,是第一次听到这首歌时,心里“咯噔”一下的共鸣吗?

刘欢的歌从来不怕岁月磨,因为好的音乐,永远有“根”——它的根扎在生活里,扎在普通人的心里,扎在每个向前走的脚步里。就像他常说的:“歌是唱给人听的,人需要什么,歌就唱什么。”

所以啊,你还记得那年春晚,你跟着哼了哪句歌词吗?或许在某个加班的深夜,某个迷茫的路口,它会突然响起来——然后你发现,20年过去了,那首歌还在,像老朋友一样,轻轻拍着你的肩膀说:“别怕,往前走。”