在流量裹挟的娱乐圈,粉丝总与“控评”“打榜”“互撕”捆绑,但有那么一群人,他们从不在超话里争番位,却能在三十年间为刘欢的每首新歌驻足;他们不追星打卡,却会在好汉歌响起的瞬间跟着哼唱“大河向东流”,在从头再来的旋律里红了眼眶。他们被网友戏称为“刘欢族”——不是传统意义上的粉丝,更像是一群被音乐和人品双重“圈粉”的精神同路人。这个略带调侃的名字背后,藏着怎样的娱乐圈稀缺密码?

一、“刘欢族”的第一性:不靠颜值靠“灵魂暴击”

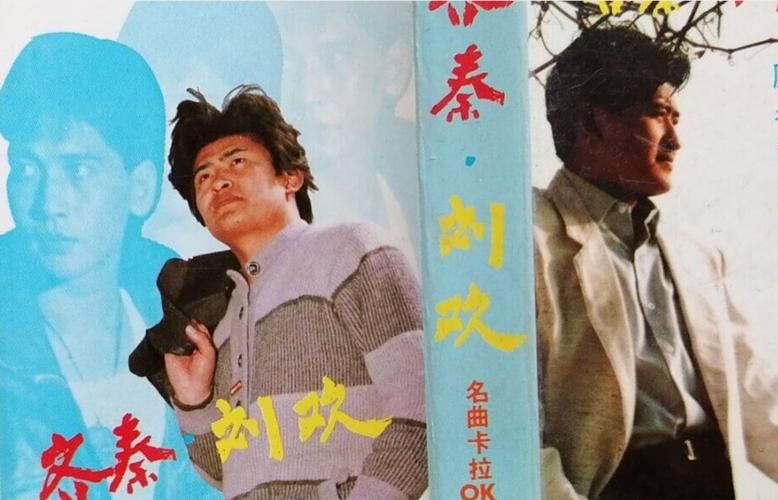

90后小林记得,第一次被刘欢“击中”是小学音乐课上听弯弯的月亮。“老师说他嗓子像‘装了故事的河流’,那时不懂,只觉得唱‘今天的你我怎能重复昨天的故事’时,他眼里的光比黑板上的音符还亮。”后来她在歌手2019里看到57岁的刘欢唱夜半歌声,西装革履却全情投入,高音处额角青筋隐现,却依然稳如磐石——“那一刻突然明白,为什么30年前的录音带能被父母翻来倒去听:好音乐从不需要滤镜,人够‘稳’,歌才有根。”

这种“稳”,是刘欢40年职业生涯的底色。1987年,他凭少年壮志不言愁走红,却拒绝被“流行歌手”的标签定义,反而一头扎进艺术歌曲和民歌领域;当乐坛开始追逐“速食爆款”时,他耗时三年打磨亚洲雄风,把民族唱法与交响乐融合成一代人的记忆;近几年,他甚至很少参加综艺,却愿意为狮子王中文版配音辛巴,为山海情主题曲苍生融入西北民歌的苍凉——有人说他“不商业”,可他的歌却成了商业价值之外的文化坐标,好汉歌至今是KTV点唱冠军,从头再来在失业潮时被无数人转发,就连2023年春晚的新征程里,他那句“吹响进军的号角”依然能唤起几代人的共情。

“刘欢族”追的从不是“刘欢”这个名字,而是他用作品堆砌的“可信度”:唱起革命歌曲能让人看见热血,演绎民谣时能触摸乡愁,唱公益歌时能听见善意——就像一位乐评人写的:“他把‘德艺双馨’做成了‘标配’,反而让那些靠流量堆砌的‘人设’显得单薄。”

二、为什么“刘欢族”不混粉圈?他们只认“作品逻辑”

在超话里控评、在评论区“排雷”是当代粉圈的日常,但“刘欢族”的社群里,你很少看到“哥哥独好”的拉踩,反倒是“这首歌改了哪个版本更好听”的音乐讨论。50岁的王阿姨是北京某社区合唱团指挥,她说:“我们团唱中国企业之歌时,专门研究了刘欢在央视合唱里换气的方式,他说‘唱歌不是喊嗓子,是给文字留呼吸’,这种专业,比打榜重要多了。”

这种“作品逻辑”,源于刘欢对粉丝的态度。早年间有粉丝想为他成立后援会,他直接拒绝:“我只需要你们好好听歌,别把时间花在我身上。”后来在中国好声音当导师,他从不叫学员“我的孩子”,而是说“音乐是你的翅膀,我是扶你起飞的人”。去年有媒体问他“如何看待粉丝”,他笑着说:“他们不是我粉丝,是音乐的同路人。什么时候同路人少了,才是我该警惕的时候。”

这种平等姿态,让“刘欢族”成了娱乐圈里的“异类”:他们不会因为偶像演了烂剧就说“剧本有深度”,也不会因为偶像代言了快消品就疯狂买单——他们像朋友,更像“挑剔的听众”,会因为一首歌的编曲创新而欢呼,也会因为一次舞台失误而“吐槽”,但始终离不开的理由是:“他的歌里,总能听见真心。”

三、流量时代,“刘欢族”为何成了稀缺品?

当下娱乐圈总在追问“什么能打动观众”,而“刘欢族”的存在给出了答案:是长久的专注,是真诚的分享,是对“内容价值”的信仰。当85生还在为“30岁还没拿影帝”焦虑,当顶流偶像频繁“塌房”,刘欢却活成了“行走的教科书”:60岁依然坚持健身,70岁的音域依然稳如CD,去年出新歌岁月时,他在采访里说:“我从来不想‘过气’,只怕作品‘过期’。”

这种“不焦虑”,让“刘欢族”看到了娱乐圈最稀缺的“长期主义”。90后音乐人小李说:“我写歌总想蹭热点,听刘欢的千万里突然懂了:真正的经典,从来不需要追赶潮流。就像他唱的‘路远山高’,只要脚步不停,总会有人听见。”

或许,“刘欢族”从来不是某个人的粉丝,而是这个时代里,依然愿意为“好内容”停留的人。他们不追光,只追那些能照亮内心的旋律;不造神,只认那些用作品说话的灵魂。毕竟在流量潮水退去时,能留下来的从来不是喧嚣的口号,而是像刘欢的歌一样,刻进岁月里的回响。

所以下一次,当你听到好汉歌的前奏忍不住跟着唱时,不妨想想:你也是“刘欢族”的一员吗?毕竟在这个速食时代,愿意为一首歌等三十年的人,本身就成了一种浪漫。