说到刘欢,大众脑海里或许会立刻跳出好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈,或是弯弯的月亮里温柔的吟唱。出道四十年来,他几乎拿遍了华语乐坛的所有重要奖项,却很少在综艺里“贩卖情怀”,更没借着热度开公司、做直播。但很少有人知道,在聚光灯照不到的角落,还有一个刘欢——他站上讲台二十多年,把最晦涩的乐理讲成故事,带着一批又一批年轻人琢磨“唱歌到底是为了什么”。

“教音乐,不是教他们怎么‘红’”

2004年,刘欢受聘于中国音乐学院,成为一名教授。当时不少人替他“不值”:正值事业巅峰的歌手,跑去跟学生“熬日子”,图什么?但刘欢有自己的想法:“舞台终究是暂时的,可音乐的根,得有人接着往下扎。”

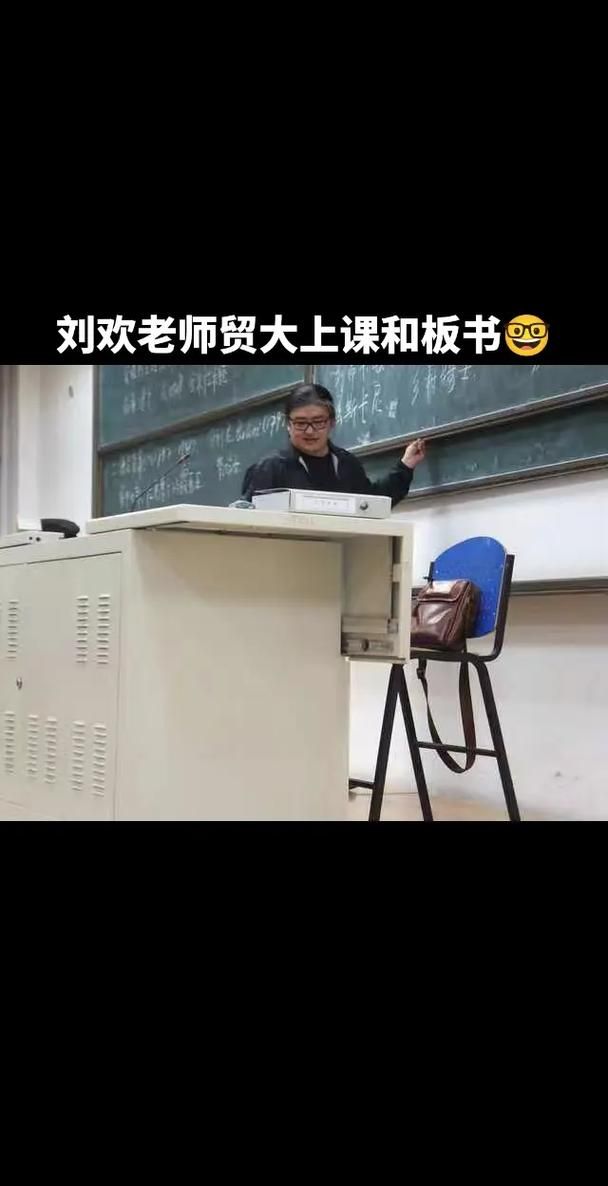

他的课堂从不用PPT,全靠自己一张嘴、一架钢琴。讲“和声”时,他会突然哼起京剧空城计的西皮流水,再转到莫扎特的安魂曲,告诉学生“好听的音乐都是从心里长出来的”;教“流行唱法”,他会把迈克尔·杰克逊的MV和帕瓦罗蒂的歌剧放在一起对比,最后来一句:“甭管什么流派,能让听众起鸡皮疙瘩的,才是真本事。”

有学生回忆,刘欢最常挂在嘴边的一句话是:“别把嗓子当机器,它是有脾气的。”他带过一个选秀出身的男学生,技巧一流,唱什么歌都能“飙高音”,可就是缺了股人情味。刘欢没骂他,而是给了他一本诗经,让他每天读蒹葭鹿鸣,再试着把诗里的情感揉进歌里。“三个月后,那孩子唱橄榄树时,我听见他声音里带泪了。”

“耐住寂寞,才能听见自己的声音”

娱乐圈的节奏太快了,新人像流水线上的产品,被包装、被催熟,恨不得一夜之间就“爆红”。刘欢对此看得明白:“现在很多人找我上课,开口就问‘老师怎么写爆款歌’,我只能说,你先把‘爆款’两个字忘了吧。”

他从不回避对行业乱象的批评。有一次,一个节目组请他去当导师,他看完选手表演,直接指着舞台背景板上的“流量至上”几个字说:“这些话,听着就让人心慌。唱歌的人,眼里总得有点比流量更重的东西,是对音乐的敬畏,还是对听众的诚实?”

这些年,他拒绝了大部分商业邀约,把时间泡在学校和工作室。带学生录专辑,他坚持“一轨一轨磨”,哪怕一个气口不对,都要重新来过。有学生抱怨“刘老师比学生还拼”,他只是笑笑:“我年轻那会儿,录一首歌能扎在棚里十天。现在条件好了,反而不能偷懒。音乐这东西,骗不了人,也骗不了自己。”

“我不是‘名师’,就是个陪他们走段路的人”

面对“刘欢是不是中国最好的音乐老师”这样的问题,他总会摆摆手:“什么‘名师’,都是别人给的标签。我就是喜欢跟年轻人待在一起,看他们像当年的我一样,对音乐有股傻乎乎的劲儿。”

他的学生里,有的成了高校音乐教师,有的默默写歌十年,也有的在选秀舞台崭露头角。但无论走哪条路,身上都有股“刘欢式”的拧巴——不炒作,不蹭热度,认准了“好好唱歌”这件事,就能走得稳。

去年冬天,有学生晒出一张老照片:刘欢穿着旧毛衣,站在钢琴旁给一群学生讲课,背景板上的“音乐之路”四个字已经褪色。配文是:“刘老师总说,‘你们是我的光’,可我们都知道,真正照亮我们的,是他手里那支永远舍不得扔的粉笔。”

如今,刘欢依然会在教学间隙发新歌,依然会在舞台上唱千万次的问,但更多人渐渐明白:“歌坛常青树”的桂冠,从不是因为他唱了多少首“神曲”,而是因为他始终站在音乐的原点上,既做追光的人,也做举灯的人——就像他常对学生说的:“等你们什么时候觉得,麦克风后面的‘自己’比台前的‘角色’更重要,就算真正毕业了。”

那么,当刘欢站在讲台上时,他究竟在教什么?或许,他教的不只是乐理、技巧,更是在这个浮躁的时代,告诉所有热爱音乐的人:怎么守住心里的火,怎么在流量里站稳脚跟,怎么把“热爱”这两个字,写成一辈子的歌。