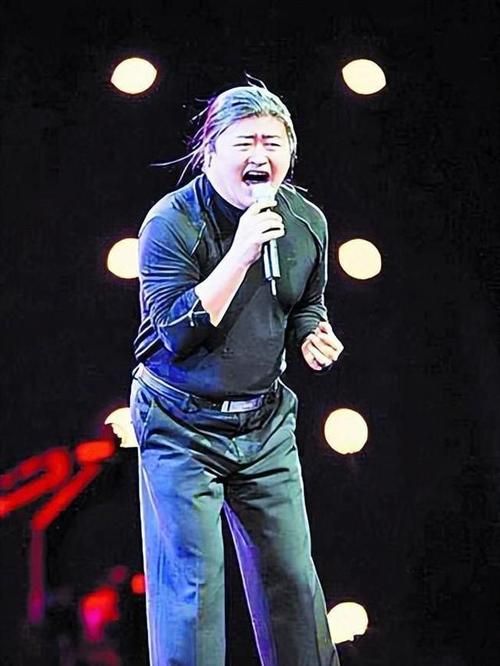

提起刘欢,大多数人脑海里首先跳出的,是北京欢迎你里浑厚开阔的嗓音,是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是舞台上那个戴着标志性黑框眼镜、从容沉稳的音乐教父。但很少有人会想到,在聚光灯照不到的青春岁月里,他曾是个把排球拍得砰砰响的热血少年,是排球场上挥洒汗水的“二传手”。这段被岁月藏起来的往事,比他的音乐故事更少被提及,却藏着他不为人知的另一面人生。

17岁的排球少年:从“文艺青年”到“球场主力”

刘欢的排球故事,要从17岁说起。1977年,他考入北京国际政治学院(现外交学院),原本以为会顺理成章地沿着“外语系”的路走,却在开学后被一眼相中——当时学校排球队缺人,教练看他个子高、胳膊长,尤其是手指灵活,觉得“这小子打排球肯定有灵气”,硬是把他从合唱团里“挖”了出来。

起初刘欢是“被迫营业”,甚至觉得自己就是个“文艺青年”,跟“四肢发达”的排球不沾边。可没想到,上手之后,他竟迷上了这项集体运动。“排球讲究的是默契,不是一个人闷头干。”后来他在一次采访里笑着回忆,“每次传球给队友,看到对方扣球得分,那种比自己进球还开心的事儿,上哪儿找去?”

就这样,他从“门外汉”成了球队主力,打的是最考验大局观和掌控力的“二传手”。二传手被称作“场上导演”,得时刻盯着对方站位、队友跑位,用最合理的把球送到最舒服的位置。这个角色,后来竟奇妙地成了他音乐事业的“预演”——“就像我在乐队里编曲,得知道每个乐器的特长,怎么把钢琴、吉他、鼓点凑出最和谐的效果。排球场上,我也得知道谁擅长扣球,谁能拦网,这种感觉,挺像的。”

排球给他留下了什么?除了伤疤,还有“纪律感”

运动生涯总少不了伤痛,刘欢也没逃过。“二传手要经常跳起来传球,落地时膝盖压力特别大。”他说自己的膝盖现在一到阴雨天就“提醒”你“当年受过苦”,但这些伤疤在他眼里,都是“青春的勋章”。

比起身体的伤,排球留给他的更多是精神上的东西。“练球的时候,教练总说‘细节决定成败’——你传球的力度差一点,队友就可能接不到;你起跳的时间慢半拍,球就可能从你手上溜走。”这种对细节的较真,后来成了他做音乐的“铁律”。“录歌的时候,一个气没唱对,一个节奏偏了,我都会重新来。练球时不能偷懒,唱歌也一样,差一分都是差。”

更重要的是排球教他的“纪律感”。“每天早上5点半起床训练,雷打不动;比赛前不能吃辣的、不能熬夜,身体是革命的本钱。”这些规矩,让他后来面对高强度工作时,依然能保持自律。“音乐创作熬夜是常事,但我从来不会通宵,因为我知道,脑子清醒的时候,才能做出好东西。这就是排球给我的‘底气’。”

从球场到舞台:那个“二传手”成了“音乐界的指挥家”

你可能会问,打排球和唱歌,八竿子打不着,怎么就联系上了?其实联系大着呢。排球场上的“掌控力”,变成了舞台上的“掌控力”;对队友的“信任感”,变成了对乐手的“默契感”。

有次演唱会,乐队突然有个乐器出故障,现场观众都没察觉,因为刘欢用眼神和手势巧妙地调整了节奏,事后乐手都说:“欢哥就像当年的二传手,总能在关键时刻‘救球’。”还有人说,他指挥乐队的样子,像极了当年在排球场上喊“传球”“扣球”的样子——从容、笃定,带着让人安心的力量。

甚至他唱歌时的“爆发力”,也来自排球。“扣球的时候,要把全身的力气都集中在手腕上,唱歌也一样,得把情绪凝聚在一个点上,‘爆发’出来。”刘欢说,排球教会他的不仅是技巧,更是一种“迎难而上”的劲头——比赛落后时不会慌,唱歌遇到瓶颈时也不会放弃。“就像打排球,把球救起来就行,把歌唱好就行。”

现在,他还在“打排球”吗?

如今的刘欢,很少再出现在排球场上,但他对排球的热爱从未熄灭。前几年,他参加一档综艺,看到年轻人在打排球,眼睛都亮了,忍不住上去指导几句;学校排球赛邀请他当嘉宾,他一口答应,笑着说“比站在舞台上还紧张”;有一次采访,主持人问他“如果没做歌手,会做什么?”他想都没想就说:“肯定是个排球教练啊,带我们的队伍拿冠军!”

其实,每个人心里都藏着一个“未被看见的自己”。刘欢的排球故事,让我们看到一个不一样的他——不是高高在上的音乐大师,而是一个会为比赛输赢掉眼泪、会为队友进步欢呼的普通少年。这段被岁月尘封的经历,没有让他走向更耀眼的舞台,却让他的人生更有了厚度。

或许,这就是最好的结果:他站在了音乐的巅峰,却从未忘记那个在排球场上奔跑的自己。就像他在从头再来里唱的“心若在梦就在”,当音乐与排球在生命里交织,才成就了独一无二的刘欢——那个既能唱尽人生豪迈,也曾在球场上挥洒过青春汗水的少年。

下次再听他的歌时,不妨想想:那个把排球拍得砰砰响的少年,是不是正藏在每一个音符里,带着排球队的韧劲,继续唱着属于他的好汉歌?