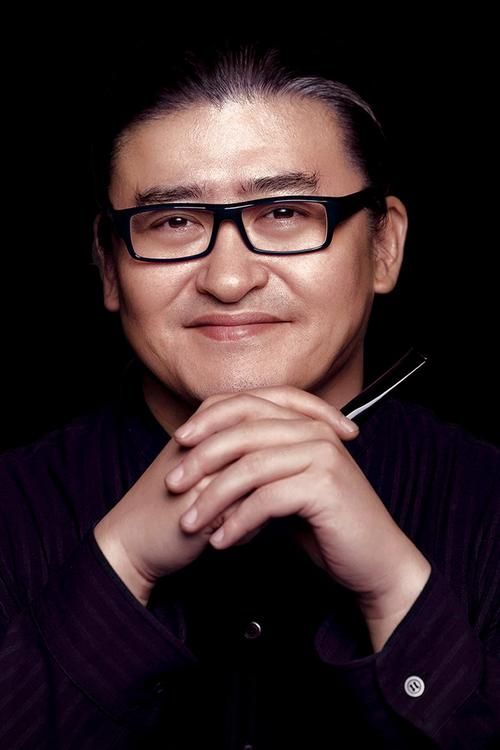

提起刘欢,乐坛老炮儿们第一个词多半是“良心”。这人好像永远和“流量”“炒作”隔着一层,可偏偏有无数年轻音乐人,都在自己的履历里悄悄记下一笔:“被刘欢老师夸过”“跟着刘欢改过歌”。都说娱乐圈“捧人”是门技术活,有人捧火靠热搜,有人捧红靠砸钱,刘欢的“捧”却像个意外——他没刻意想捧谁,可那些被他“顺手一扶”的年轻人,后来都成了乐坛绕不开的名字。这到底是运气,还是他藏着什么不外传的“育人逻辑”?

17岁的张杰,被他从“餐厅歌手”捞了出来

2004年,张杰还在酒吧驻唱,拿着每月3000块的工资,每天唱到嗓子冒烟也盼不来一个机会。那时的刘欢,已经是国内音乐界的“定海神针”,却很少出现在选秀舞台上。直到我型我秀决赛,导演组拿着张杰的demo找他当评委,他听完一遍就愣了:“这孩子的音色,像年轻时的我,但更干净。”

决赛那晚,张杰唱完明天天气晴,台下一片安静。刘欢第一个站起来,手里的纸笔都顾不上放:“你不用比了,直接签了我们工作室吧。”后来张杰才知道,刘欢那天给节目组打了三个电话,从“这孩子必须留到最后”到“我来跟他签合同,你们别抢人”,像极了当年伯乐发现千里马。

可刘欢没让他直接发歌。先是从发音开始练,每天雷打不动两小时的声乐课;又带着他写歌,从最美的太阳的“我要的飞翔”,到这就是爱的“承诺不算伟大”,每一句歌词都反复磨了上百遍。有次张杰觉得自己“唱得还行”,刘欢把谱子拍在桌上:“‘还行’?观众花钱是来听‘好’,不是来听‘还行’的!”现在张杰开演唱会,还总说:“刘老师当年骂我的那些话,比任何锦旗都珍贵。”

萨顶顶的“神曲”是他从“民间”捡来的宝

萨顶顶的万物生火遍那年,所有人都说她是“一夜爆红”。但圈内人知道,这“一夜”背后,是刘欢蹲在录音室熬了三个通宵的结果。

2006年,刘欢去云南采风,在一个彝族村子里听到当地姑娘唱民歌,调子古怪得像从另一个时空飘来。他跟着村民找了三天,终于找到唱这首歌的阿果——一个刚满20岁的彝族姑娘,普通话都说不利索。阿果怕生,刘欢就蹲在地上跟她一起吃烤土豆,用蹩脚的方言问:“你觉不觉得,这调子像星星在唱歌?”

后来他拉着阿果进京,把这首古老的歌改编成了万物生。一开始阿果不认简谱,刘欢一个音符一个音符教她唱,连呼吸的节奏都掐着秒表;有人嫌“曲子太偏门,没人听”,刘欢直接把demo砸在唱片老板桌上:“你们听不懂,不代表大众听不懂!”

结果万物生卖了300多万张,萨顶顶成了第一个登上格莱美颁奖典礼的中国歌手。多年后萨顶顶采访,笑着说:“刘老师总说自己是‘音乐搬运工’,可没人知道,他搬着多少‘没人要的宝贝’,硬给搬到了聚光灯下。”

从好声音到唱作人,他的“捧”从不用流量套路

刘欢真正让全网见识“何为真正的捧人”,是在中国好声音第三季。那时吉克隽逸还在国外当服务员,穿着洗得发白的牛仔裤,唱着不要怕哭花了妆。刘欢直接按下按钮,转身时眼眶都红了:“这首歌该被更多人听到。”

但他没让吉克隽逸走“花瓶路线”。带她学乐理,教她舞台表现力,甚至亲自为她改编舍不得过——把彝语原词和R&B混搭,成了她后来的“招牌曲”。吉克隽逸说:“刘老师从没说过‘你要红’,只说‘你要唱好’。”

后来在我是唱作人里,他又对年轻的毛不易说:“你的词像一把刀,能扎进人心窝,但刀刃得磨利了才行。”那之后毛不易的作品,从消愁到盛夏,每一首都带着“刘欢式打磨”的痕迹——简单、却有千斤力。

他的“捧”,从没藏着“交换”二字

为什么刘欢捧的人,都成了“实打实”的实力派?有人说他“会看人”,可细想下来,他捧的从来不是“长相”“话题”,而是“对音乐的执拗”。

他捧过一个唱民谣的男孩,那男孩连五线谱都看不懂,可写的歌里有泥土味。刘欢花半年时间教他作曲,自己掏钱帮他录小样;他捧过一位视障歌手,为了让她唱得更稳,每天去练声室接她下班,手把手教她用“触觉感受节奏”。

有次记者问他:“您捧过这么多新人,有没有觉得谁‘特别有潜力’?”刘欢摆摆手:“潜力是啥?就是对音乐犯傻的劲儿,像咱们年轻时,一首歌能熬三天三夜,饭都忘了吃。我捧的不是人,是这股劲儿。”

如今再看娱乐圈,“捧人”早就成了生意:用热搜换曝光,用剧本换流量,用人设换资源。可刘欢的“捧”,却像个“逆行者”——他不要回报,不追热点,只认“这首歌值不值得唱”“这个人值不值得等”。那些被他“顺手一扶”的年轻人,后来都活成了光,因为刘欢给他们的,从不是“短暂的火箭”,而是“能自己长出翅膀的力量”。

或许这就是刘欢的“笨办法”:在快餐式的娱乐圈里,他偏要做那个“慢慢炖汤”的人。因为他知道,真正的好音乐,从来都不是捧出来的,是靠着一双“能发现金子的眼睛”,和一颗“愿意等花开的心”。