要说华语乐坛里能把“技术”唱出“艺术感”的人,刘欢绝对排得上号。有人觉得他唱歌“费嗓子”,但懂行的人都知道——真正的高手,连换气都是顶级的“声场控制力”。你听过他好汉歌里的“大河向东流哇”,那句“哇”字之后看似不经意的吸气,其实是把乐句气口卡得像门缝一样精准;听过他千万次的问里高音前的“气口轻叹”,像电影镜头里的留白,还没唱就让人心头一紧。为什么刘欢的换气总能让人“听不出来却又不得不服”?今天咱们就掰开揉碎了说说,这背后藏着多少普通人忽略的“呼吸密码”。

先别急着学技巧,看看刘欢的“呼吸观”:气息不是“工具”,是“情感的语言”

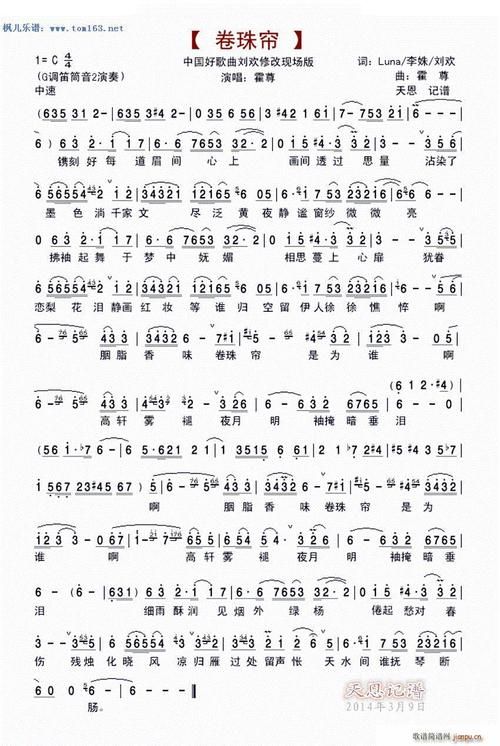

很多人练唱歌,总把“换气”当成“技术活”——我怎么能吸得多?怎么能唱得久?但刘欢在采访里说过一段话:“气息不是用来‘撑’歌曲的,是用来‘送’情绪的。你看凤凰于飞里‘旧日誓约的余温尚有余温’,这句的气口要是在‘余温’后断,就碎了;得在‘尚有’之后轻轻吸一下,像情人耳边的叹息,歌词才活。”

这话听着简单,其实是把“呼吸”从“生理动作”拔高到了“情感表达”。他唱歌时,你听不到“猛地吸一口气”的噪音,也听不到“气不够用”的慌乱,因为他的气息流动始终跟着情绪走:唱悲情的弯弯的月亮,气息像流水一样缓,带着岁月的沉重;唱激昂从头再来,气息像战鼓一样稳,带着破釜沉舟的力量。这种“气随情动”的呼吸观,才是他换气成为“教科书”的核心——技巧是骨架,情感才是血液,少了血液,骨架再好看也是死的。

看似“天衣无缝”的换气,藏着4个普通人缺的“训练逻辑”

有人可能会说:“刘欢本来就是美声出身,气息天赋好,我们普通人学不来。”其实不然。观察他几十年的演唱现场,你会发现他的换气技巧全是从“刻意练习”里磨出来的,普通人缺的从来不是天赋,是这4个训练逻辑:

第一:“偷气”不是“抢气”,是给乐句“留白”

很多人唱歌换气像“抢氧气”,生怕听众听出来,结果越慌越乱。刘欢的“偷气”堪称艺术——比如在亚洲雄风里“我们亚洲,山是高昂的头”这句,他会在“是高昂的”之后,用一个极短、极轻的气口,像羽毛落地一样吸一口气,接着唱“头”,不仅没打断乐句,反而让“高昂”的情绪更上一层楼。这种“留白式换气”,需要歌手对乐句结构烂熟于心,知道哪里该“停”,哪里该“续”,普通人在练声时总忽略乐句呼吸感,难怪换气生硬。

第二:“腹式呼吸”不是“鼓肚子”,是“用丹田托住情绪”

都说刘欢的气息“深如海”,这离不开他几十年练的腹式呼吸。但很多人练腹式呼吸,只知道“吸肚子鼓”,却不知道“呼气时要有控制力”。刘欢的发声,呼气时横膈膜像弹簧一样慢慢回弹,气息不是“漏”出去的,是“推”出去的——比如少年壮志不言愁里“金色盾牌,热血铸就”的高音,他用横膈膜的力量把气息“托”上去,声音像从胸口发出来,又像从丹田顶上来,既稳又有穿透力。普通人练呼吸,只练“吸”,不练“呼”,气息自然是散的。

第三:“换气点”不是“固定位置”,是根据“情绪走”

很多人学唱歌,会背“每8个字换一口气”的规矩,结果机械又僵硬。刘欢的换气点永远跟着情绪变:同样是唱爱江山更爱美人,在“人生短短几万个日夜”这句,他会在“几万”之后换气,强调“短暂”的无奈;而在“难放弃”的尾音,他会用气息“送”出渐弱,像舍不得放手的感觉。这种“情绪换气法”,需要歌手对歌词有深刻理解,普通人光顾着“练嗓子”,忘了“懂歌词”,换气自然没灵魂。

第四:“日常呼吸”不是“无关紧要”,是“时刻在训练”

你可能不知道,刘欢就连平时说话,都在“练气息”。有次采访他说,他跟人聊天时会有意识控制呼吸节奏,比如在句尾留一点点余气,既让话语流畅,又给对方留出反应空间。这种“把呼吸融入生活”的习惯,才是普通人的短板——我们平时呼吸是浅而快的,唱歌时突然要求“深而长”,身体当然不听使唤。你看刘欢在舞台上,哪怕唱三小时也不喘,不是因为他“肺活量大”,而是他把呼吸变成了身体的“肌肉记忆”。

别再羡慕“神仙换气”,普通人从今天就能练的3个呼吸小技巧

说了这么多刘欢的“厉害”,是不是觉得“学不会”?其实普通人想改善呼吸,不用一开始就练高难度,先从这3个“接地气”的习惯开始,坚持一个月,你唱歌时的气息稳度会有质变:

1. 躺着练“膈肌呼吸”:睡前5分钟,让气息“沉下去”

平躺在床上,膝盖弯曲,一只手放在胸口,一只手放在肚子上。吸气时,让肚子像吹气球一样鼓起来(胸口保持不动),呼气时,肚子慢慢收回,像“给轮胎放气”。每天练5分钟,感受横膈膜的起伏,这是建立“深气息”的基础。

2. 用“数葫芦”练“气息控制”:让气息“匀着走”

深吸一口气,然后用“慢而匀”的速度数“葫芦一,葫芦二,葫芦三……”数到没气为止。注意数的时候声音不能抖,气息不能断。刚开始可能数到10就喘,慢慢练到能数到20,你的气息控制力就能提升不少。

3. 唱歌前“念歌词”:让气口“跟着情绪走”

唱任何歌之前,先把歌词当“诗”来念,找出哪里该“停顿”,哪里该“加重”。比如念“岁月如歌,情若星辰”,在“如歌”后轻轻停一下,像回忆的喘息;唱的时候,这个停顿就会变成自然的气口。久而久之,你会知道:好的气口,不是“换出来的”,是“感出来的”。

刘欢的换气,藏着对音乐的“敬畏心”

说到底,刘欢的换气为什么能封神?技术只是基础,真正打动人的,是他对音乐的“敬畏心”。他每次唱从头再来,那口气不是“练”出来的,是唱给下岗工人听的“底气”;他唱好汉歌,那口“山东味”的换气,不是“设计”出来的,是对水浒文化的“真诚”。

就像他说的:“唱歌不是比谁高,也不是比谁快,是看能不能让听众‘听进心里去’。而气息,就是连接你和听众的‘桥’——桥稳了,情绪才能过去。”

所以啊,下次再听刘欢的歌,别光顾着羡慕他的“神仙换气”,试着去感受:他的每一口气里,藏着多少对词的琢磨,对情的理解,对听众的尊重。这,或许就是“大师”和“普通人”最大的差距——不是天赋,是把简单的事情做到极致的“用心”。