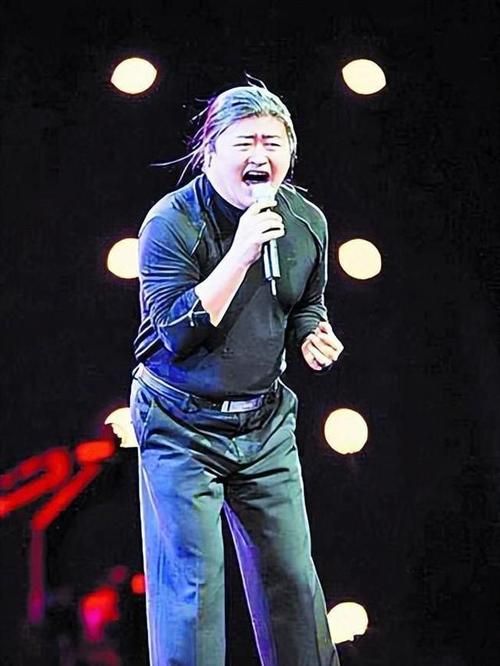

提到刘欢,你会先想到什么?是好汉歌里“大河向东流啊”的豪迈唱腔,还是中国好声音里转椅一转,对着学员说“我选你了”的认真模样?有人说他“不务正业”——明明可以靠颜值和声音躺赢,却偏要跑去北大教书;有人说他“太低调”——鲜少上综艺,不炒作八卦,连微博都只发和音乐相关的内容。但最近,关于“刘欢捐款了没”的讨论突然冒出来,让不少人突然意识到:这位“宝藏大叔”,好像一直都在用自己的方式,悄悄温暖着这个世界。

一、他不是“热搜常客”,却是“公益老熟人”

其实翻翻刘欢的公益履历,你会发现“捐款”这个词,在他身上早就不新鲜了,只是他从来不喜欢大张旗鼓地宣传。2008年汶川地震,他第一时间参加赈灾义演,把演出所得全捐给灾区;2010年玉树地震,他又和群星合唱让爱转动世界,版税收入同样用于救灾;2013年雅安地震,他在微博发声“尽绵薄之力”,还悄悄资助了失去亲人的孩子上学……这些事,有的是媒体报道,有的是网友后来翻旧照才发现,他自己从未说过“看,我做了好事”。

比起在镜头前“秀”爱心,他更习惯把行动落到实处。比如多年前参加“贫困乡村教师培训计划”,他亲自跑去山区给老师们上课,一待就是好几天;比如发起“刘欢音乐基金”,专门资助那些有音乐天赋但家庭困难的孩子们,帮他们买乐器、请老师,甚至送他们去专业的音乐院校学习。有人问他“为什么总做这些‘吃力不讨好’的事”,他只是笑笑:“音乐能给人力量,我不过是把手里的力量,分给需要的人。”

二、“捐款了没”?比起金钱,他更给“时间”

这次“刘欢捐款了没”的讨论,其实源于前段时间某地的公益事件。当时不少网友翻出他之前的公益动态,好奇他是否这次也出力了。虽然官方名单里没有他的名字,但很快有知情人士透露:刘欢不仅捐了款,还特意联系了当地的教育部门,说要为灾区的孩子们建几个“音乐教室”,让他们在重建生活时,能有块地方听听歌、学学乐器。

这件事让很多人突然明白:为什么刘欢的“公益”总是让人心里暖暖的。他捐款,但不止步于捐款;他帮忙,但更愿意“长期帮忙”。记得有个受资助的孩子曾经说:“刘欢叔叔不像‘大明星’,他像我们的邻家叔叔,会记得我们喜欢吃什么,会听我们弹琴时跑调了,然后笑着说‘别着急,多练几次就好了’。”这种“用时间换真心”的付出,比单纯的金钱捐赠,更让人觉得珍贵。

有人说“娱乐圈的公益多是作秀”,但刘欢似乎一直不在意这些“评价标准”。他不像有些艺人那样,每次捐款都要发通稿、上热搜,甚至写小作文“感动自己”。他只是默默地把该做的做了,然后转身回到自己的音乐课堂,或者家里的书房,陪陪女儿,写写歌。这种“事了拂衣去,深藏功与名”的淡定,在现在的娱乐圈里,反而显得格外稀缺。

三、真正的“流量担当”,是踏实做事的人

其实“刘欢捐款了没”这个问题,背后藏着大家对明星的另一种期待:我们希望看到的,不只是舞台上光芒万丈的偶像,更是生活中有温度、有担当的普通人。刘欢可能不会天天在微博和粉丝互动,也不会为了热度去挑战“全网最帅爷爷”之类的标签,但他用几十年的公益坚持,告诉大家:什么是“实力派的善良”。

他曾说:“我没什么天赋,就是能坐得住。”这句话 Applies to 音乐,也同样 Applies to 公益。比起追求一时的“热搜流量”,他更在意“长期的价值”——是教出的学生有没有进步,是资助的孩子有没有成长,是自己写的歌能不能给听众带来一点安慰。这种“慢”,反而成了娱乐圈里最稀缺的“快”,也让他成了无数人心中“最值得尊敬的老艺术家”。

所以回到最初的问题:刘欢捐款了没?或许答案已经不重要了。重要的是,他用行动证明了:真正的善良,不需要向谁证明;真正的公益,也不需要挂在嘴边。就像他唱了三十多年的好汉歌,那种“路见不平一声吼”的义气,那种“该出手时就出手”的担当,早已刻在了他的骨子里,也温暖了每一个被他帮助过的人。

在这个“流量至上”的时代,刘欢就像一坛陈年的酒,不张扬,却越品越有味道。或许我们不需要每个人都成为“刘欢”,但我们可以学他那份“踏实做事,低调做人”的清醒——毕竟,能让人记住一辈子的,从来不是热搜上的短暂光芒,而是你悄悄为这个世界,做过的一点好事。