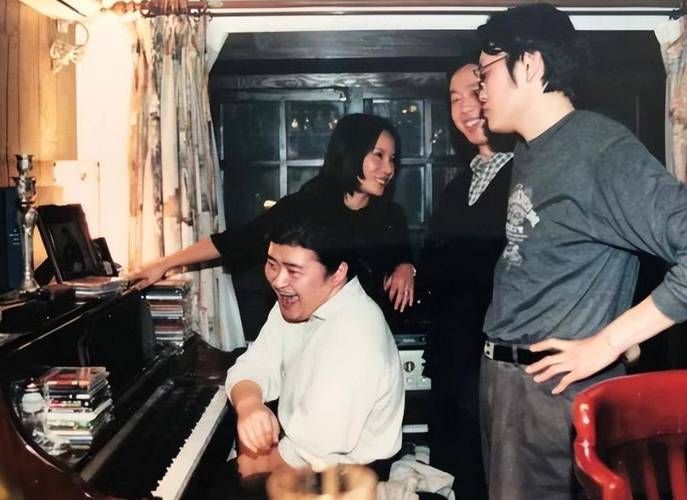

前阵子刷到一段刘欢和扎西平措同框的视频,本来只是想点开看看两位音乐人碰面会聊什么,结果看着看着,眼眶就跟着热了。屏幕里,刘欢笑得眼角的皱纹堆起来,手里端着保温杯,对着扎西平措说“来,再唱一遍那句”;扎西平措蹲在旁边,怀里抱着扎西弹拨,嘴唇轻轻动,开口还是那股能把人心都融化的藏腔。没有剪辑特效,没有华丽布景,就是两个“懂音乐的人”坐在一起,却让无数人留言:“这才是音乐该有的样子吧。”

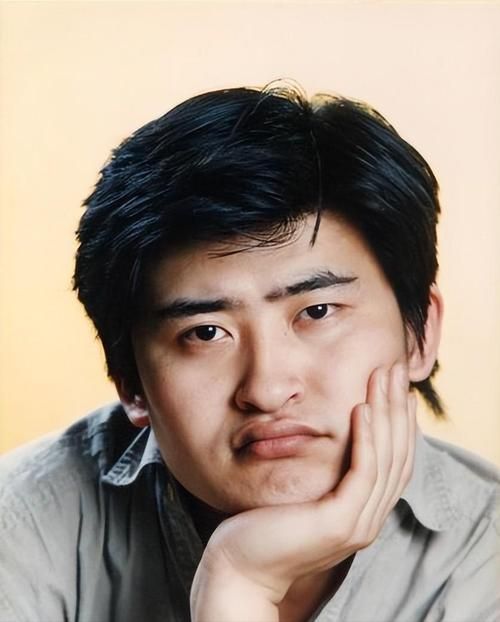

其实很多人对扎西平措的印象,还停留在2017年中国好声音那英战队冠军——那个留着寸头、穿着藏服的小伙子,一首日久天长唱得全场导师转身,那会儿刘欢正是他的导师。如今六年过去,当年的冠军学员早已从舞台中央走下来,成了扎根民族音乐的创作者;而刘欢,也从那个“霸气”的导师,变成了在音乐综艺里“唠叨”前辈。可偏偏是这两个“身份”有了变化的人,在视频里的相处,比当年舞台上还让人心动。

视频里扎西平措弹着琴,唱新写的歌里有牧场的味道,唱到“阿妈的手摇经筒转啊转”时,声音突然有点哽。刘欢没急着说话,等他唱完,才慢慢开口:“记得你盲选时唱九月,我转身就是因为那股‘干净’——现在这歌里,干净还在,又多了烟火气。这才是好的音乐,既有根,又能让人闻着味儿跟着走。”说完,他拍了拍扎西平措的肩膀,手上的保温杯跟着晃了晃,茶水溅出来一点,他笑着抹了抹衬衫,也没在意。

这个画面突然让我想起2017年好声音的后台。当时扎西平措因为压力失眠,刘欢偷偷塞给他一盒安神茶,说:“你要知道,音乐不是用来比的,是用来‘活’的。你身上那种‘不着急’,才是最难得的。”后来扎西平措夺冠,刘欢在后台抱着他说“就像看到自己的孩子长大”,那天的刘欢,没像其他导师那样激动呐喊,只是眼圈红红的。

六年过去,扎西平措没急着“走红”,反而花了三年时间走遍西藏的牧区、寺庙,学了藏戏的唱腔,收集了上百首濒临失传的民歌。他前年在拉萨办了一场“雪山音乐会”,台下坐的是牧民和游客,没有西装革履的观众,只有酥油茶的味道和此起彼伏的“阿拉索”。刘欢专门飞过去,坐在最后一排,拍了一整场视频,发朋友圈配文:“听他唱,好像回到了三十多年前,我们在北京胡同里的录音棚,为了一点音符的好坏吵得面红耳赤,但心里都明白——我们都是‘音乐的信徒’。”

视频扎西平措问刘欢:“老师,您当年为什么选我?”刘欢喝了口保温杯里的茶,笑着说:“因为你让我想起年轻时的自己,明明有天赋,却偏偏要‘笨’着来,非要把自己揉碎了,再一点点拼出音乐的样子。现在你也这样,好啊,音乐这条路,就得这样‘笨’着走。”说完,两个人都笑了,阳光从窗外照进来,落在刘欢花白的头发和扎西平措黝黑的脸上,画面暖得像一幅老油画。

突然明白,为什么这段视频能让那么多人动容。现在娱乐圈里,我们太常见“塑料情谊”的炒作:综艺里勾肩搭背,转眼就为了资源撕破脸;采访中互相吹捧,转头就在背后踩上一脚。可刘欢和扎西平措的相处,却像一杯温水,看似平淡,却藏着最真实的温度——他们聊音乐时不带功利,聊时不攀附地位,只是单纯地、因为“懂”而靠近。就像扎西平措说的:“刘欢老师从没教过我怎么‘红’,他只教我怎么‘不丢’——不丢了自己,不忘了来时的路。”

看着视频里他们你一句我一句,偶尔因为一个和弦争起来,又突然相视而笑,突然想起刘欢曾说:“音乐是时间的艺术,能留下来的,从来不是花里胡哨的技巧,而是‘人味儿’。”是啊,什么是人味儿?是刘欢摸着保温杯的“老派”,是扎西平措抱着扎西弹拨的“固执”,是他们之间不用开口就能懂的“音乐默契”。或许,这才是真正的“娱乐圈气象”——不浮夸,不套路,只凭着对一件事的热爱,和另一个“同路人”慢慢走。

视频的扎西平措站起来,对着刘欢深深鞠了一躬,说:“老师,下次我写歌,还请您听。”刘欢挥挥手,笑着说:“听,怎么不听?你写的每一首歌,我这个‘老听众’都得跟着‘活’一遍。”窗外,阳光正好,风里有音乐的味道,还有两个“信徒”的对话,温柔得能吹进心里。

你有多久没见过这样的娱乐圈关系了?不是靠话题炒热度,不是靠人设维持好感,就因为“都懂音乐”,所以能坐下来喝一杯茶,聊几句旋律,再笑着约定“下次见”。或许,这才是我们应该记住的样子——音乐本该如此,人与人之间,也本该如此。