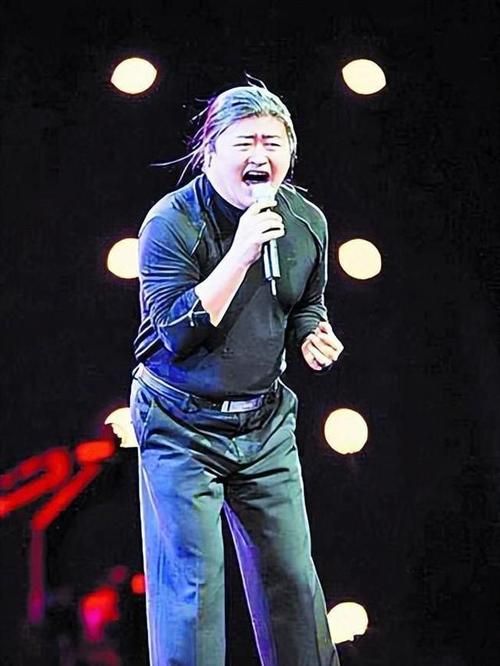

提到刘欢,脑子里最先冒出的那句“大河向东流”,几乎成了几代人的DNA记忆。从北京人在纽约里的千万次地问,到好汉歌里豪情万丈的“嘿吼嘿”,他的声音里有故事的厚度,也有舞台的张力。可就在大家以为这位“歌坛常青树”会永远站在台上时,突然传出的“手术”消息,像一颗小石子,在粉丝心里砸出了不小的涟漪——到底是什么问题,能让向来以“铁嗓”著称的刘欢,也需要停下来?

一、从“重量级”到“被重量困扰”:刘欢的健康,早就不是秘密

其实,刘欢的健康问题,在娱乐圈早已不是“新闻”。早在2019年,他就曾在节目中坦言自己因肥胖导致脂肪肝,“最胖时190多斤,医生说再胖下去可能就要‘下不了地’”。为了健康,他戒掉了最爱的红烧肉,甚至尝试过“16+8”轻断食,一度瘦到150斤,连网友都感叹“刘欢瘦了,歌声都跟着‘轻盈’了”。

可让人没想到的是,体重控制只是第一步。作为歌手,嗓部是“吃饭的家伙”,而刘欢的嗓音条件本就特殊——音域宽、共鸣足,常年需要高强度用嗓,无论是演唱会还是节目录制,对声带的消耗都远超常人。更别说他曾透露自己有“睡眠呼吸暂停综合征”,晚上睡觉甚至会憋醒,这背后,其实和肥胖、心血管健康都息息相关。

这次传出的“手术”,有人猜测可能和嗓部有关(比如声带小结、息肉,这类问题在歌手中太常见),也有人联想到他之前提到的心血管问题。但无论具体是什么,都指向一个核心:再强健的“机器”,也经不起长年的“超负荷运转”。

二、娱乐圈的“隐形代价”:那些光鲜背后的“职业伤”

刘欢的情况,其实在娱乐圈里并不少见。就拿歌手来说,从王菲的“倒仓”失声,到张信哲的“声带闭合不全”,再到降央卓玛曾因用嗓过度导致暂时失声……看似“开口就有”的天赋,背后往往是日复一日的“耗嗓”。

更别说那些需要“唱跳俱佳”的艺人,高强度练习+连续演出,对体力、心肺功能都是巨大考验。比如蔡依林曾透露自己演唱会后“心脏狂跳”,李宇春也曾因过度劳累导致暂时性失聪。而演员呢?熬夜拍戏、频繁减肥、情绪起伏大,身体早就被“掏空”——记得吗?白百何就曾因拍戏时从威亚上摔下,多处骨折;孙俪也多次在采访中说,“女演员30岁后,身体就像‘旧的机器’,零件总在响”。

这些行业的“隐形伤”,外人看到的永远是舞台上的聚光灯,却很少有人知道,艺人们为了“维持光鲜”,要付出多少常人难以想象的健康成本。刘欢的手术,或许正是这种“职业代价”的一个缩影——当你的身体需要为“工作”让路时,再大的名气,也换不来片刻的“暂停键”。

三、当“艺术”遇上“身体”:刘欢的选择,藏着艺人的“清醒”

虽然刘欢团队至今没有公开手术细节,但回顾他对健康的重视,其实早有端倪。2019年减重成功后,他曾在社交平台分享:“瘦了之后,整个人都轻松了,连走路都觉得喘气都顺了。”后来参加声生不息时,他也明显减少了高难度歌曲的演唱,更多是在享受音乐本身,而不是“飙技巧”。

这种“不为难自己”的态度,在年轻艺人身上或许很难看到——毕竟,流量时代,“停下来”就可能被遗忘。但对刘欢这样的“老艺术家”来说,艺术的“生命力”或许从来不是“永不落幕”,而是“能唱多久唱多久”。就像他曾经在采访中说过的:“唱歌是为了表达情感,不是为了炫技。如果身体不允许,硬撑着唱,反而是对观众的不负责。”

这份清醒,或许正是我们最需要记住的:无论是谁,健康永远是“1”,后面的“0”再多,没有“1”,也毫无意义。

最后想说:当我们为他担心时,也别忘了提醒自己

刘欢的手术之所以牵动人心,不仅因为他唱出了几代人的青春,更因为他的“真实”——他从不掩饰自己的“胖”,不避讳谈自己的“病”,甚至愿意分享减肥的心酸。这种“不完美”的坦诚,反而让他离我们更近。

或许,这也是一次提醒:我们总在为“偶像”感动,却常常忽略自己的“身体警报”。熬夜追剧、外卖当饭、体检报告“躺”在手机里不打开……我们总觉得“年轻就是本钱”,却忘了这本钱,需要好好“保管”。

愿刘欢手术顺利,早日回到舞台,让我们再听他唱一声“大河向东流”。但更愿我们每个人,都能在为生活奔波时,给自己留点“喘息的空”——毕竟,能陪我们走到最后的,从来不是“流量”,而是那个健康的“自己”。