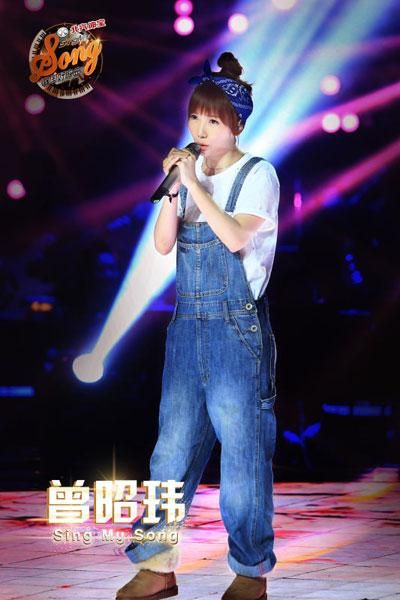

2014年中国好歌曲的舞台上,当曾昭玮抱着吉他轻轻哼出“妈妈我想回家”时,坐在转身器前的刘欢,几乎是皱着眉、带着惊讶按下了转身按钮——这位留着短发、穿着简单T恤的女生,歌声里没有技巧的炫技,却像一把钝刀子,慢慢扎进心里。

很多人对曾昭玮的第一印象是“不像明星”。不施粉黛的脸,说话时带点北方姑娘的直爽,创作从不写“情情爱爱”,反倒总盯着生活里的琐碎细节:地铁里吵架的情侣、广场上跳舞的老人、母亲递来的那碗热汤。但就是这样一个“非典型选手”,却在刘欢战队里悄悄“烧”了十年,成了华语乐坛里那团“慢火”——不耀眼,却始终温热。

她的歌词,唱的是“别人的故事”,却戳中了所有人的软肋

曾昭玮真正被记住,是母系社会这首歌。歌词里写“爸爸去哪儿了,妈妈在菜市场砍价”,她用慵懒又戏谑的唱腔,把单亲家庭孩子的敏感和韧性藏进了市井烟火里。刘欢在节目里评价她:“她唱的不是歌,是生活本身。”

后来她写的时间移民,更让不少听众红了眼眶。“我们都是时间的移民,带着回忆往前走”,没有华丽的词藻,却精准戳中了漂泊在外的游子心——那些深夜加班后独自回家的路,过年时抢不到的车票,电话里挂断后父母欲言又止的叹息。她总说“我不写苦情歌,我写的是‘活着的感觉’”,恰恰是这种拒绝“贩卖情绪”的真实,让她的歌成了成年人的“止痛片”。

刘欢为什么“盯”上她?因为她的“不聪明”,藏着最珍贵的“真诚”

在中国好歌曲后台,刘欢曾跟导演组说过:“选曾昭玮,不是因为她唱得多完美,而是她身上那股‘不管不顾’的劲儿。”别的选手还在琢磨“怎么写歌能打动导师”,她却在笔记本上记菜市场摊主的吆喝声,在地铁里偷听陌生人的对话,把这些“没用”的细节缝进歌里。

有次排练,她为了一个“鸡蛋在锅里煎滋滋响”的拟声词,跟编曲磨了整整一下午。有人劝她“观众听不出来”,她却较真:“我写的就是那个早晨,我妈站在厨房喊我吃饭的声音,少了那个‘滋滋’,歌就假了。”刘欢说:“现在的创作者太聪明了,知道怎么讨好耳朵,但曾昭玮是少数‘把心掏出来写歌’的人。这样的人,不该被埋没。”

十年“慢火”:她成了娱乐圈里“不慌不忙”的另类

离开节目后,曾昭玮没像很多选手那样扎进综艺圈或拍偶像剧,反而回了北京,开了家小琴行,白天教 kids 弹吉他,晚上写歌、录音。有人说她“浪费曝光度”,她却乐得自在:“我不想当‘明星’,我想当‘歌手’。明星活在镜头里,歌手活在歌里。”

这些年,她发专辑从来不“追热度”,一年一张,甚至两年一张,每张歌不超过五首,但首首都带着“曾昭玮”的烙印。去年发行的街灯行,里头有一首卖花姑娘,是她凌晨三点路过胡同,看见一个卖花的阿婆蹲在路边打盹,耳边飘来那句“姑娘,买束花吧吗”,回去写的。歌里没有“励志”,没有“治愈”,只有观察和共情——她就像一个悄悄收集人间片段的收藏家,然后把它们变成歌,轻轻放在你耳边。

这个时代,需要多少“曾昭玮”?

当娱乐圈被“流量密码”“爆款公式”裹挟时,曾昭玮的存在像一面镜子:我们到底需要什么样的音乐?是那些24小时就能写出来的“口水歌”,还是需要慢慢品、慢慢等,能陪人过一段路的“真心话”?

刘欢战队早已成过往,但曾昭玮的故事还在继续——她没登上过“顶流”,也没拿到过“天价合约”,但她那些藏在生活褶皱里的歌,却让无数人在深夜里找到了共鸣。也许这就是“慢火”的力量:不急着燃烧,却能在需要的时候,给你一点光。

就像她自己写的:“别急,好歌都在路上。”而我们,也愿意等。