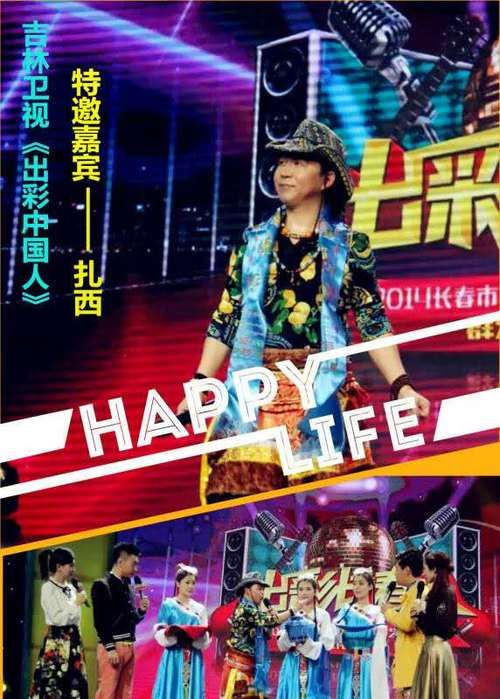

舞台灯光暗下来的那一刻,扎西的手还在微微发抖。他穿了件半旧的藏青色外套,领口磨出了点毛边,可站在中国好声音的舞台上,那双眼睛里的光比追光灯还亮。当钢琴前奏缓缓响起,他张口唱出第一句站着等你三千年的时候,台下三个导师的椅子,都在无意识地往前挪了挪。

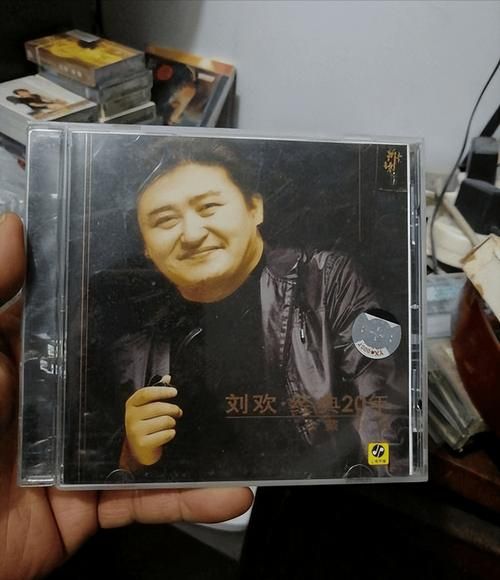

你要是问刘欢战队为什么拼命要留下这个唱藏族民歌的小伙子,得先听听扎西的歌里到底藏着什么。

他唱的不是歌,是奶奶等在山口的故事

很多人第一次听扎西唱歌,会觉得“怎么跟以前听的不一样”。没有炫技的高音,没有华丽的转音,甚至咬字都不算标准,几个尾音带着点藏语的腔调,软软地飘进耳朵里。可你盯着他的眼睛看,就能看见每一句歌词里都晃着人影——那是他奶奶,坐在阿爸玛村的屋檐下,手里捻着念珠,眼睛望向村口的小路。

这首歌是扎西写的,写的就是奶奶。他说奶奶总跟他说“山外的娃娃会唱歌,咱藏家的调子也能传得远”,可去年冬天,奶奶没等到他带着“山外的歌”回去,就走了。他抱着吉他坐在老房子的门槛上,把奶奶常哼的调子、村里人采茶时唱的句子、还有自己想说却没来得及说出口的话,揉进了三分钟里。

“站着等你三千年”这句词,扎西写了又改。一开始是“站着等你回村口”,后来他觉得“回”字太急,改成“等”,“等”里有种执拗的温柔,像是山风在等雪停,像奶奶在等他长大。

刘欢当时说了一句话,让全场安静

盲选环节,扎西唱到“你走过经幡摇的山岗,把我的念想挂成云”的时候,李健的嘴角已经弯起来了,那英下意识捂住了嘴,而刘欢,这位见惯了顶级舞台的乐坛教父,正襟危坐,手指在桌上轻轻敲着节拍——不是跟着旋律,是跟着心里的震颤。

转椅亮起来的时候,刘欢第一个拍了下手:“小伙子,你这歌,不是‘唱’的,是‘从骨子里长出来的’。”

后来战队考核,扎西又唱了这首歌。这次他加了段藏语的念白,是奶奶教他的那句“愿风带着平安,愿雨带着丰收”。唱完,刘欢转向其他队员:“你们觉得这首歌的难点是什么?是音准?是技巧?不,是‘放得下’。你得把心里的东西掏出来,让观众接住。”

那天后台,扎西跟刘欢说“老师,我怕自己唱得不够好”,刘欢拍了拍他的肩膀:“好东西不用使劲,像青稞酒,得慢慢酿,酿到心里,自然就醉人了。”

为什么说扎西的歌,是“活着的音乐”?

现在的舞台上,太多歌是“做”出来的——编曲贴满电子音,歌词堆砌着网络热词,歌手的动作比唱歌还认真。但扎西的歌不一样,它带着泥土的味道,带着阳光的温度,带着没被修饰过的真实。

你听他唱“玛尼轮转了一圈又一圈,阿妈的白发添了一又添”,能看见雪山下的牛铃,听见风掠过草地的声音;他唱“我站在最高的山岗喊你的名字,回声比牧笛还长”,就像看见一个少年对着山谷奔跑,把所有的思念都丢进了风里。

这种“活着的音乐”,最珍贵的地方在于“不装”。扎西不会刻意煽情,不会为了哭而哭,他只是在唱自己的生活,唱那些没来得及说出口的爱。就像他说的:“我奶奶没听过什么流行歌,她就喜欢听村里的调子,我想唱的,就是她听了会笑的歌。”

最后想说:扎西的歌,我们为什么需要?

现在的世界太吵了,我们习惯了快节奏,习惯了用滤镜掩盖真实,甚至习惯了用技巧代替情感。但扎西的歌像一面镜子,照见我们心里最柔软的地方——那里有奶奶煮的酥油茶,有小时候在村口等放学的小路,有那些被我们藏在心底,却不敢说出口的“我想你”。

刘欢说“音乐的本质是沟通”,扎西的歌沟通的不是技巧,不是潮流,是人心。所以当他站在舞台上,唱着“站着等你三千年”的时候,我们忘了呼吸,不是因为旋律有多动听,是因为我们都想起了,生命中那个愿意等我们“三千年”的人。

或许这就是扎西的歌最厉害的地方——他让我们在别人的故事里,看见了自己的念念不忘。