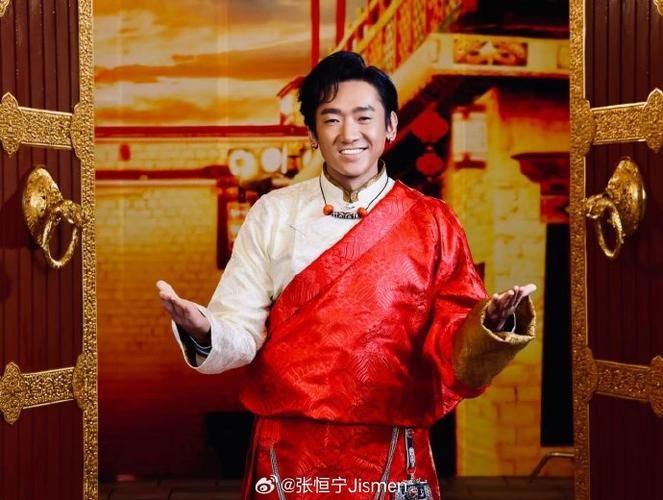

提到扎西平措,很多人的第一反应是“刘欢战队那个会唱歌的藏族小伙”,但如果你以为他只是选秀节目里的一颗“遗珠”,那可能就错了。2017年,中国新歌声第二季的舞台上,这个来自西藏日喀则的牧民之子,用一首一面湖水让刘欢当场拍案,最终问鼎总冠军。可很少有人知道,站在聚光灯下的他,背后藏着多少从雪山牧区到音乐殿堂的“不为人知”。

一、雪山下的放羊娃,音乐是“唯一的出路”

扎西平措的音乐起点,不在琴房,而在海拔4000米的牧场。他出生在一个普通牧民家庭,家里兄弟姐妹多,从小就要跟着父母放羊、挤奶、打酥油。家里最“贵重”的电器,是一台二手收音机,每天晚上,他都会蹲在炉火边,听里面传出的藏族民歌、流行歌曲,然后跟着哼唱。“那时候哪懂什么技巧,就是觉得好听,心里头闷得慌的时候,唱歌比说话还顺。”他曾在一档访谈节目中这样回忆。

15岁那年,命运跟他开了一个玩笑——父亲意外去世,原本不富裕的家庭雪上加霜。作为家里的长子,扎西平措不得不辍学回家,扛起照顾家人的担子。白天放羊,他就对着羊群唱歌,羊群好像听懂了似的,总安静地围在他身边;晚上回到漏风的土房,他就用最便宜的竹笛吹奏藏族传统旋律。那时候他以为,自己这辈子大概就和父辈一样,守着这片牧场过完一生。

转机出现在19岁。一次偶然的机会,县里的文化站工作人员听到他唱歌,惊讶于他未经雕琢的天赋,硬是把他推荐到了西藏艺术学院的附中。入学考试时,他连简谱都不认识,凭着从小练就的“好嗓子”,硬是考入了声乐专业。“第一次见到钢琴,我连黑白键都分不清,老师让我唱一首歌,我开口就哭了,不是因为紧张,是因为觉得——原来声音还能这样‘玩’。”扎西平措笑着说,那时的自己像一块干海绵,拼命吸收着音乐的知识:从视唱练耳到民族唱法,从藏族热巴舞到流行音乐,他什么都想学。

二、刘欢的“得意门生”,冠军背后是“较真”的执着

2017年,扎西平措带着一首改编自藏族民歌的莫尼山站上了中国新歌声的舞台。当他开口,低沉醇厚的嗓音里带着高原独有的开阔,仿佛把整个雪域高原都搬进了演播厅。刘欢导师当场起身鼓掌,直接按下转身按钮,后来在评价时说:“他的声音里‘有故事’,那种从土地里长出来的情感,是学不来的。”

可很少有人知道,为了这一刻,他已经准备了十年。在西藏艺术学院读书时,他每天清晨五点就起床练声,在操场上对着雪山喊嗓子;周末泡在琴房,从最基本的音阶练起,手指磨出了厚厚的茧子。毕业后,他没选择留在家乡的歌舞团“铁饭碗”,而是跑到北京漂泊,住过月租500元的地下室,在酒吧唱过“场租费”,甚至给别的歌手当和声,都是为了攒钱上音乐课、买专业设备。

中国新歌声的比赛期间,他的“较真”让整个团队都印象深刻。有一期要唱九月,原曲是朴树带着烟火气的民谣,他却想加入藏语吟唱和扎念琴(藏族传统乐器)。“导演组说这样太冒险,但他坚持要试,说‘这首歌里有我对家乡的想念,不这么唱,对不起自己’。”当时的编曲老师回忆道,结果那场表演不仅炸翻全场,更让导师们看到了他“把民族音乐唱进流行乐坛”的野心。

夺冠后,很多人劝他趁热打铁接商演、上综艺,他却转身回到了刘欢的工作室,当起了“助教”。有人说他“傻”,放着名利不要,扎西平措却回答:“刘欢老师跟我说过,‘歌手的底气不是奖杯,是手里能拿得出手的作品’。我想好好学,写出更多能代表藏族的音乐,而不是只做一个‘会唱歌的藏族人’。”

三、民族音乐不是“标签”,是刻在DNA里的骄傲

如今,扎西平措已经发了两张个人专辑,主打歌阿妈的念珠格桑梅朵里,既有藏语吟唱的悠扬,也有流行旋律的抓耳。有人说他“把藏族音乐太商业化”,他却不以为然:“民族音乐不是博物馆里的老物件,它得活着,得让更多人听见。就像我放的羊,不能只留在草原上,也得走到市场里去。”

为了让年轻一代喜欢上藏族音乐,他做过很多“尝试”:和电子音乐人合作 remix 扎念琴,在短视频平台教大家唱藏语民谣,甚至带着乐队去过乡村小学,给孩子们讲“雪山下的音乐故事”。“有次在贵州山区,一个苗族小姑娘跑过来跟我说‘扎西哥哥,我也要写我们民族的音乐’,那一刻我觉得,所有的坚持都值了。”

去年,他受邀参加央视“经典咏流传”节目,把李白静夜思改编成了藏语歌曲。当他用低沉的嗓音唱着“床前明月光,疑是地上霜”时,屏幕上弹幕炸了:“原来古诗用藏语唱这么好听!”“这才是文化交融的样子!”

写在最后:音乐的真谛,是“把心唱出来”

从雪山牧区到音乐舞台,扎西平措走了23年。他没有华丽的包装,没有刻意的营销,却用最真诚的声音打动了无数人。当被问到“成功的秘诀”时,他总会挠挠头笑着说:“哪有什么秘诀啊,就是唱歌的时候,心里想着家乡的雪山、阿妈的眼神,想着那些在牧场上听我唱歌的羊,声音自然就对了。”

或许,扎西平措的故事告诉我们:在这个流量至上的时代,真正能打动人心的,永远不是技巧,而是“真实”。就像他在节目里说过的:“音乐是我的命,但我的根在草原。”愿这个永远把“民族”刻在心里的歌手,能带着雪山的声音,走得更远。毕竟,谁不想听到更多“从泥土里长出来”的好音乐呢?