说起来,第一次被刘欢的声音“砸”中,是小学暑假午后的电视里。那时正播水浒传,片头曲好汉歌一响,“大河向东流哇”吼出来,连窗外的知了都忘了叫唤。我趴在客厅地上,盯着屏幕里那个穿黑色夹克、微胖的大叔,总觉得那声音里藏着江湖——有草莽的豪气,有市井的烟火,更有一股子“认准了就不回头”的韧劲儿。后来才知道,这首歌他只用了三天就录完,却成了刻在几代人DNA里的旋律。

很多人说“喜欢刘欢”,但细问喜欢什么,答案往往说不清。是千万次的问里穿越星际的深情?是从头再来唱给普通人的热血?还是中国好声音里那个扶着眼镜、认真说“这歌有故事”的导师?或许都有。但真正让“刘欢”成为符号的,从来不是某首歌、某个舞台,而是他站在那里,就让人觉得“音乐该有的样子,大概就是这样”。

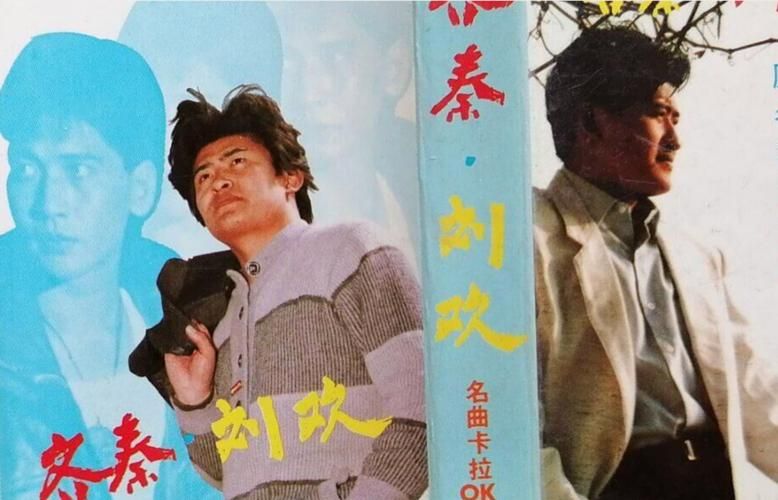

你要问他“来”了多久,得从1987年说起。那年的央视春晚,他还是中央音乐学院的青年教师,和韦唯一起唱世界需要热心肠,穿一身不太合身的西装,声音却像淬了火的钢,又亮又沉。谁也没想到,这个看起来有点“憨”的男人,会成为日后华语乐坛的“定海神针”。有人算过,他唱过的影视主题曲,撑起过八十年代到零零后整个童年——北京人在纽约里“千万里”的漂泊,射雕英雄传里“铁血丹心”的荡气回肠,甚至最近几年人世间的“烟火人间”,每一首都是时代的注脚。

但你以为他的“来”,只是唱歌?那就小瞧了。圈内人常说“刘欢的歌,不好复制”,不是技巧多难,而是“里面有东西”。他最早把西方流行音乐和中国民间音乐糅在一起,比如弯弯的月亮用民乐打底,旋律却带着都市的忧伤;千万次的问里,电子乐和交响乐碰撞,硬是唱出了宇宙的浩瀚和人心的渺小。曾经有年轻歌手问他“怎么唱出感情”,他说:“你得先信自己唱的东西,比如唱‘村里有个姑娘叫小芳’,你脑子里得真的有个小芳,不然就是在挤嗓子。”这大概就是为什么,他就算唱公益歌、唱老歌,也从来不会让人觉得“过时”——因为他的音乐里,永远有“人”,有故事,有温度。

这些年,关于他的消息时有时无。有人说他“隐退了”,其实谁都知道,他的身体不算好,多年前就动了心脏手术,医生叮嘱“别太拼”。但你总能在关键时刻听到他的声音:2020年疫情最严重时,他和百位歌手合唱让世界充满爱,声音依旧沉稳得像座山;去年声生不息里,他和杨千嬅合唱 Draw a circle,开口瞬间,整个节目组的灯光师都红了眼——“原来这么多年,他还在。”

所以当2023年底,他突然宣布要办全国巡回演唱会,消息冲上热搜时,评论区比演唱会门票还热闹:“刘欢开演唱会?我要抢票!不管多远!”“上次看他是十年前好声音现场,这次不能再错过了。”甚至有00后留言:“我爸说他年轻时就听刘欢,现在我带他去看爷俩共同的青春。”你看,这就是刘欢的魔力——他从不刻意“营业”,却总能在一代又一代人心里,种下一颗音乐的种子。

有人问他:“都这年纪了,还拼什么?”他在采访里笑了,眼睛眯成一条缝,说:“我不是拼,是‘来’。唱歌是我这辈子最想做的事,就像吃饭喝水一样,不做就不得劲。再说,观众还记得我,我凭什么不来?”这话朴实得像邻家大叔,却比任何豪言壮语都有力量。

最近练好汉歌的吉他版,突然发现里头藏着一句话“路见不平一声吼,该出手时就出手”。以前只听出豪迈,现在才懂,这哪是歌啊,分明是刘欢半生的写照——认准了音乐的路,就一路吼到底,从年轻吼到鬓角发白,从幕后唱到台前,如今带着一身故事和歌,说“我来了”。

到底等来的是什么?或许不是炫目的舞台,不是华丽的技巧,而是一个时代的声音回响——告诉每个在生活里“摸爬滚打”的人:别怕,来日方长,还有歌在替你说话。