1991年,广东梅州的一个工厂车间里,22岁的阿珍蹲在机床旁偷偷抹眼泪。刚给家里寄完这个月的工资,她摸出口袋里的随身听,按下播放键,磁带转动的沙沙声里,一个低沉又温柔的声音传来:“我不想说,我想什么,我们人类往往失去平衡……”她的眼泪砸在粗糙的工作服上——这首歌,唱的不正是自己吗?

那年冬天,外来妹在央视播出,成了千万打工妹的“集体声音来源”。而刘欢唱的这首主题曲,就像一列从南方开来的绿皮火车,载着离家的乡愁、对未知的忐忑,还有那句“我不想说”的欲言又止,碾进了整整一代人的心里。

“我不想说”:藏在旋律里的90年代心跳

很多人不知道,我不想说的作曲人李海鹰写这首歌时,眼前根本没“外来妹”这个词。1990年,他在广东电视台筹备一部讲述特区建设的纪录片,看着窗外骑楼穿梭的外来务工者,突然觉得:“他们心里有太多话,可‘家’和‘梦想’之间,横着一道说不出的坎。”

于是他写了这首旋律。前奏一起,钢琴像清晨的薄雾,弦乐慢慢铺开,像珠江的水波——它不像少年壮志不言愁那样嘶吼,也不像涛声依旧那样缠绵,就是轻轻一句“我不想说”,像邻家大哥拍着你的肩膀说:“累了吧,我懂。”

歌词里“不是我不明白,这世界变化快”,成了90年代最扎心的注脚。那时候“下海潮”正涌,有人说“深圳的每一块砖都是钱”,也有人凌晨三点还在流水线上赶货。阿珍后来在接受采访时说:“我们哪有功夫‘明白’?只想多寄点钱回家,让弟弟别种地。”这首歌没唱“苦”,却比任何苦情歌都让人心酸——因为它说的是:我连“苦”这个字,都怕家里听见。

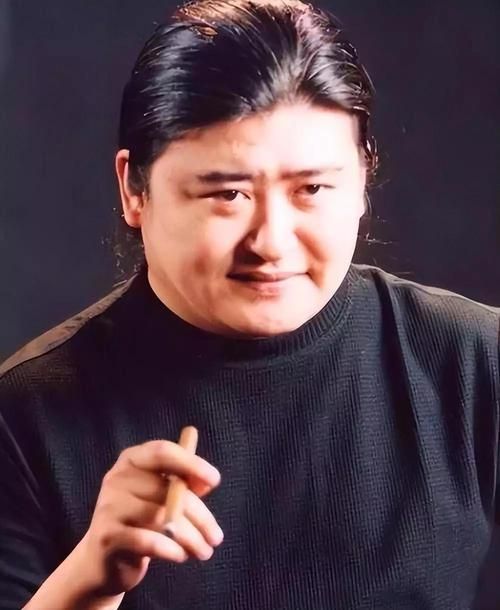

刘欢的“克制”:为什么他的歌声总带着“人间气”?

拿到这首歌时,刘欢刚唱完北京人在纽约的千万次地问。有人说:“他嗓子那么亮,应该把‘我不想说’唱得撕心裂肺才对。”可刘欢摇头:“这首歌的痛,不是喊出来的,是闷在心里的。”

录音棚里,他反复试了十几遍。前两句“我不想说,我想什么”,故意没往高音区走,而是像说话一样,带着点沙哑的气声,像是刚哭过的人努力在笑。直到第三句“我们人类往往失去平衡”,声音才慢慢提上来,像要把攒了半辈子的委屈都吐出来。

后来有人问他:“为什么从少年壮志不言愁到我不想说,你总能唱到人心里去?”他说:“因为我每次唱歌,都想‘告诉谁’。唱少年壮志时,我想对祖国说;唱我不想说时,我想对那些默默努力的人说——‘我看见你们了’。”

这句话,让多少深夜独自加班的年轻人有了共鸣。2008年汶川地震,有人在一个临时安置点放这首歌,一个挖煤工突然站起来哭:“我这么多年在井下,不敢想家,怕家人担心。刘欢唱出来,我觉得我不是一个人扛。”

30年过去,我们还在听“我不想说”

2023年,浪姐4播出,刘欢和龚琳娜合唱我不想说。没有炫技,没有改编,两个人站在一起,像两个老友在说故事。台下有人哭,90后观众弹幕飘过:“小时候妈妈缝衣服时放这首歌,现在我带娃加班,手机还在单曲循环。”

为什么这首歌能“穿越”时代?因为它唱的不是某个特定群体的故事,是每个“负重前行”的人的共同心情。现在有人说“生活内卷”,有人说“职场焦虑”,而那句“不是我不明白,这世界变化快”,放在2024年,依然像一句精准的吐槽——我们依然在平衡“想要”和“需要”,依然有太多“我不想说”的秘密。

前几天刷到一条视频:一个00后女孩在KTV点我不想说,她说“不是感动,是觉得‘被懂得’”。是啊,最好的音乐从不过时,它只是在不同时代,被不同的人,按下不同的播放键——打工妹在流水线上听,白领在加班时听,学生在升学压力下听……它从来不说教,只在你耳边轻轻说:“撑不下去的时候,我陪你。”

或许这就是我不想说的魔力:它不告诉你答案,只告诉你——有人和你一样,在人生的舞台上,轻轻唱着那句“不想说”。