提起刘欢,你会先想到什么?是86版西游记片尾曲敢问路在何方里那声苍凉辽阔的“敢问路在何方”,还是好汉歌里“大河向东流”的豪迈?是我是歌手里戴着帽子、微微发福却依旧用歌声镇住全场的导师,还是那些年音乐课本里,老师反复播放的弯弯的月亮?

太多人熟悉他的声音,却好像很少有人真正“了解”他。我们总说“刘欢牛”,但究竟牛在哪?是唱功?是作品?还是他那“不合时宜”的较真?或许,剥开“歌手”“导师”这些标签,他的人生比任何一首歌都更有意思。

一、他的声音,是刻在中国人DNA里的BGM

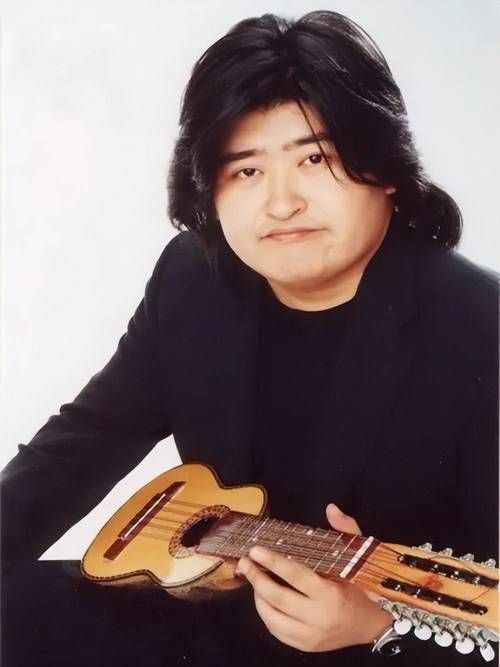

1987年,26岁的刘欢唱了电视剧便衣警察的主题曲少年壮志不言愁。那时候没人想到,这个留着长发、眼神清瘦的青年,会成为一代人的“声音启蒙”。

“几度风雨走,几度春秋冬,少年壮志不言愁……”前奏一响,仿佛就能看见陈家驹穿着便衣穿梭在街头,肩上的徽章在阳光下反着光。刘欢的声音里没有技巧的堆砌,却像一把钝刀子,慢慢割进心里——是年轻人的热血,是警察的孤独,更是那个年代特有的“理想主义底色”。但你知道吗?这首歌他其实是“被迫”唱的。原定歌手档期冲突,导演找到他时,他刚从美国学成回来,抱着“试试”的心态进了棚,一气呵成,甚至没意识到这首歌会火成“时代印记”。

后来是北京纽约。这首歌现在听依旧超前,上世纪90年代就玩转了中西合璧的编曲,刘欢的嗓音时而像纽约的摩天大楼般冷峻,时而像北京的胡同般温厚。再后来是好汉歌,1998年水浒传要找主题曲,剧组要求“得有江湖气,还得让人一听就记得”,刘欢抱着一把吉他,哼着“大河向东”,把高密方言的韵味和流行旋律拧在了一起,结果火到连出租车师傅都在跟着唱——“你听,这调子是专门写给普通人的,谁都能跟着吼两句。”可他私下却说:“这歌没啥技巧,就是‘真’。”

从弯弯的月亮的婉约,到千万次的问的撕裂,再到从头再来的励志,刘欢的歌从来不是“高高在上的艺术品”,而是普通人的情绪出口。就像他常说的:“唱歌是和听众对话,不是展示技巧。”所以他的声音才能刻在中国人的DNA里——因为每一句,都唱进了生活里。

二、在“流量至上”的年代,他活成了“异类”

不知道从什么时候开始,娱乐圈的“成功公式”变成了“热搜+粉丝+代言”。但刘欢,好像从来就没按这个公式活过。

2013年,他参加我是歌手,61期比赛,一期不落。那时候他已经50多岁,发福明显,总戴着一顶帽子,被网友调侃“像扫地僧”。但每一次开口,都像一记耳光打在“唱跳才是舞台”的风气上——唱千万次的问,他站在舞台中央,闭上眼,声音从低吟到撕裂,再到最后一句的哽咽,全场听得鸦雀无声;唱山楂树,他没用华丽的转音,却把中年人的怀念唱得像秋天的风,轻轻的,却让人鼻子发酸。

有观众问他:“刘老师,您现在还这么拼,是为了翻红吗?”他笑了笑,指了指自己的耳朵:“我这么大年纪了,翻红干嘛?我就是想让大家知道,唱歌这事儿,没有‘过时’这一说,只有‘走心’和‘不走心’的区别。”

更“离谱”的是他对“版权”的较真。上世纪90年代,盗版音像横行,他的专辑刘欢经典作品集卖了上百万张,正版却没几张。他急了,跑到音像店指着盗版海报说:“你们这是在偷劳动者的东西!”后来有了数字音乐,他又公开呼吁“歌手的版权费不能低”,“没人靠情怀吃饭,但得让人靠吃饭养情怀”。有次采访,记者问他:“现在很多歌手签公司、炒CP,您怎么看?”他皱了皱眉:“人家有自己的路,我只是觉得,歌手终究得靠作品立住,不然风一吹就散了。”

在人人追逐流量的年代,他像个“老顽固”,守着“唱歌要对得起自己的耳朵,做事要对得起自己的良心”的笨道理。可奇怪的是,这种“不合时宜”,反而让他越来越“火”——年轻人说他是“清流”,前辈说他是“榜样”,就连 kids 都知道:“那个戴帽子唱歌的爷爷,声音好好听。”

三、“我首先是父亲,其次才是刘欢”

很多人都不知道,刘欢私下其实是个“女儿奴”。女儿出生时,他正在外地演出,接到电话的第一反应不是“演出快开始了”,而是“我要回家看孩子”。后来为了陪女儿读书,他推掉了不少工作,甚至有几年“基本消失在公众视野里”。

有次采访,记者问他:“作为‘国民歌手’,‘消失’不遗憾吗?”他眼睛一亮,掏出手机翻出女儿的照片:“你看,这是我女儿画的爸爸,她说‘爸爸唱歌的时候像太阳’。为了这个‘太阳’,我愿意当个‘隐身人’。”

他对女儿的“宠”,不是给多少钱,而是花时间。陪她练琴、帮她改作文,甚至在她青春期时,听她吐槽“爸爸太土”。女儿长大后想学音乐,他没有反对,但也没有“铺路”,而是让她自己考音乐学院,“音乐这条路,得自己走,我帮不了她”。

“我首先是父亲,其次才是刘欢。”这句话,他说了很多次。在娱乐圈“拼爹”“拼资源”的风气里,他却教女儿“靠自己”。有人问他“值不值”,他说:“钱会花完,名气会过去,但陪孩子长大的时光,这辈子就一次,比什么都值。”

现在女儿早已独立,他偶尔会参加综艺,不是为了“捞金”,而是“想和年轻人玩玩”。在声生不息里,他和年轻人一起唱粤语歌,输赢不重要,他更在意“年轻人为什么喜欢这首歌”;在我们的歌里,他跟新生代歌手合作,开玩笑说“我得向你们学学新潮流”,转头却能把一首老歌唱出新味道——他总在“变”,变得是和年轻人的相处方式,不变的是对音乐的热爱和生活的认真。

四、我们究竟该记住怎样的刘欢?

是少年壮志不言愁里意气风发的青年?是好汉歌里豪迈嘹壮的中年?还是如今戴着帽子、笑眯眯当“老顽童”的刘欢?

或许,我们该记住的,是他“对音乐较真”的执拗:为了唱好一首民歌,跑去采风半个月;为了编曲不落伍,自学电脑制作到凌晨;记住他“对生活认真”的通透:不管外界怎么变,始终“做自己喜欢的事,陪自己爱的人”;更要记住他“对时代真诚”的勇气:当歌手都在“迎合市场”时,他敢说“艺术不该被流量绑架”。

有人问他:“您觉得成功的歌手是什么样的?”他想了想说:“能让别人听了你的歌,觉得‘生活还有希望’,就够了。”

三十多年来,刘欢的歌陪着我们长大,从“敢问路在何方”的迷茫,到“大河向东流”的洒脱,再到“从头再来”的坚强。他的声音,就像一位老朋友,在我们低落时给力量,在成功时提个醒,在迷茫时指个方向。

所以,刘欢到底怎么样?是殿堂级的歌手,是清醒的过来人,是温柔的父亲,更是一个“把日子过成了歌”的普通人。

而他的故事,或许也在告诉我们:在这个浮躁的时代,坚持“做个靠谱的人”,坚持“做点靠谱的事”,真的会“被记住”——就像他的歌,经得起时光,也抵得住流言。