1998年,水浒传主题曲好汉歌火遍大江南北,刘欢用沙哑又充满力量的嗓子唱出“大河向东流啊,天上的参星北斗啊”,但真正让无数人刻进DNA的,却是那句副歌里的“心若在梦就在,天地之间还有真爱”。20多年过去,这首歌被翻唱无数次,歌词也被改编成各种版本,可为什么唯独这句“心若在梦就在”,到今天还能在直播间、在短视频、在每一个普通人觉得“撑不下去”的时刻,被拎出来当“救命稻草”?

从电视剧主题曲,到“国民精神符号”:它凭什么戳中20年的人心?

说起来挺有意思,好汉歌本来是给水浒传写男人聚义的歌,可刘欢唱着唱着,硬是把从“好汉”身上的执拗,唱成了每个人都有的“心里劲儿”。

你想啊,1998年是什么时候?改革开放刚搞了快20年,很多人要么在单位“下海”,要么背井离乡打工,日子像爬坡一样——谁没遇到过“坚持不下去”的时候?可偏偏这时候,好汉歌里“心若在梦就在,看成败人生豪迈”冒了出来。那不是豪言壮语,是告诉你:就算今天摔倒了,只要心里那口气还在,明天就能爬起来再干。

后来这首歌成了“百搭BGM”:工地大叔放解乏,考试学生听励志,创业老板当手机铃声。有次我在后台采访一个农民工大哥,他说:“干一天活累到骨头散架,就听这句‘天地之间还有真爱’,不是指别人,是指你自己对自己好,心里那个梦还在,就不算白干。”你看,哪里是“真爱”?明明是“自爱”——接纳自己的狼狈,也信自己能翻盘。

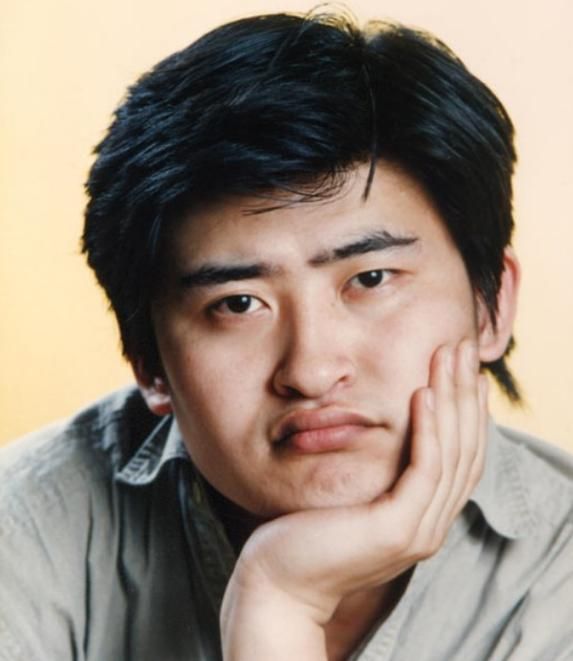

刘欢自己可能都没想到:这句词成了他人生最好的注脚

很多人说刘欢是“音乐界的活化石”,但很少有人注意到,他自己的人生,简直是“心若在梦就在”的真人版。

2010年,刘欢被查出股骨头坏死,医生说“以后少蹦跳,尽量坐着唱歌”。可这哥们儿呢?照样上台飙弯弯的月亮,去中国好声音当导师一站就是四季,去年还在开演唱会唱从头再来”。有次采访他说:“腿不舒服是事实,但唱歌这事,只要脑子能动、嘴能张,就不能因为点小困难就撂挑子。”

更早的时候,他凭少年壮志不言愁一炮而红,可红了之后却被贴上“高冷”“不接地气”的标签,甚至有人说他“只会唱大气歌”。结果呢?他转头就写了千万次的问,用流行唱法讲科幻;唱我和你,把奥运主题唱成全世界都能懂的温暖;后来做音乐教育,在大学课堂里把乐理讲得比相声还好笑。他好像从不被“标签”困住,因为心里一直有个念头:“好的音乐就该多尝试,教出更多学生比‘我红’重要。”

你看,有时候创作者自己都没意识到,一句话的生命力,早就不属于歌词本身了,而是藏着创作者本人“摔倒了再爬起来”的影子。

20年过去,为什么我们还是“心若在梦就在”?

这两年总听人说“内卷”“躺平”,好像“梦”成了奢侈品。可真打开短视频,那些最火的视频里,要么是凌晨3点还在加班的程序员,配文“代码写不对,但梦想不能断”;要么是摆摊阿姨笑着说“城管来了我就走,走了我还回来”,底下评论“这才是真的心若在梦就在”。

其实啊,20年前我们听这句词,是为了对抗“日子苦”;20年后的今天,我们听它,是为了对抗“迷茫”。但对抗的东西变了,那句词的内核没变——它从不许诺“你努力就一定成功”,它只说“你放弃就真的什么都没了”。

就像刘欢在好汉歌录制时说的:“我唱的时候没想那么多,就觉得人生嘛,不就是边哭边走,边走边唱?只要还愿意唱,就还有路。”

所以下次当你觉得“撑不下去”时,不妨想想这句词:“心若在梦就在”。它不是鸡汤,是个提醒——提醒你看看自己心里,那个最初让你热血沸腾的梦,是不是还在。只要在,生活就总翻盘的底气。

毕竟,连刘欢这样的“大神”,都得靠这句话给自己打气,我们又怕什么呢?