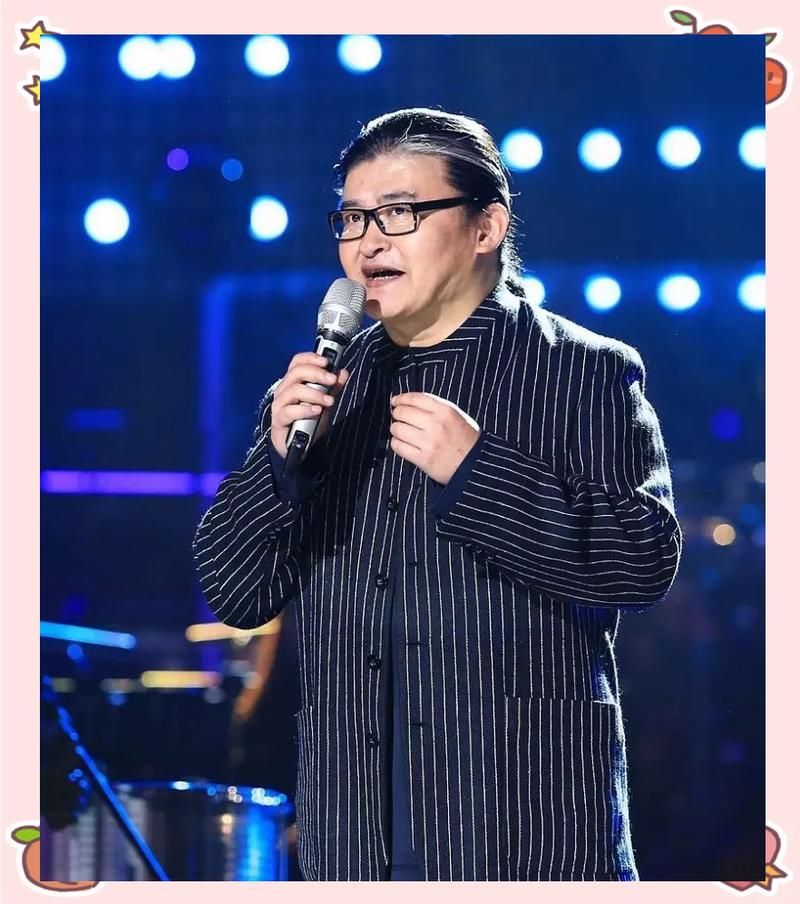

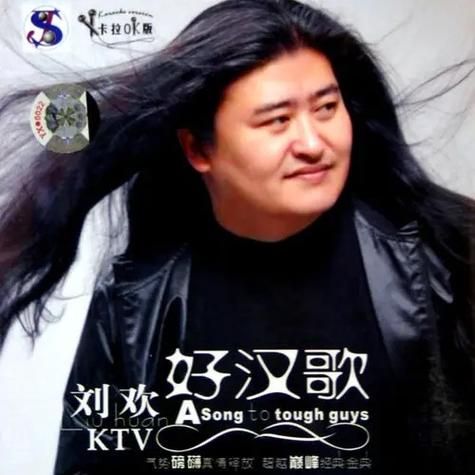

提到刘欢,有人会想起好汉歌里的“大河向东流”,有人会记得中国好声音里戴黑框眼镜、认真点评的导师,但更多人会意外发现——那些跟着他学唱歌的学生,好像都带着一种特别的“味道”。不是千篇一律的炫技,也不是浮于表面的流行,而是让人一听就记住的“真诚”。

到底是从哪儿看出来?2023年歌手舞台上,刘欢学员杨坤的儿子杨传坤唱了流浪记,没有高音炫技,却把父亲的沉默、自己的倔强唱得让人眼眶发热;2019年中国新声代里,那个扎着马尾的小姑娘单依纯,在刘欢指导下唱永不失联的爱,声音干净得像山涧溪流,却藏着超越年龄的深情。就连早年的学员们,比如韩雪、扎西平措,多年后回头听他们的歌,依然能捕捉到刘欢常说的那句“唱歌是心的声音”的影子。

刘欢的“狠”:不教技巧,先教“把心打开”

很多人觉得,刘欢作为“乐坛大哥大”,学生肯定得学最难的换气、最花哨的转音。但接触过他的人都说:“刘老师第一节课,可能根本不碰谱子。”

他总在排练室里问学生:“这首歌你想说什么?你唱给谁听?”有一次,一个学员唱父亲,全程技巧拉满,高音、颤音一个不落,唱完自己挺得意,结果刘欢皱着眉头说:“我没听到‘父亲’,只听到一堆技巧。你想想,你爸接过你行李箱时,手有没有抖?他转身走的时候,有没有偷偷回头?”

这句话把学员问愣了。后来再唱,他没再用任何花招,声音里带着点哽咽,倒把普通唱出了“当时只道是寻常”的滋味。刘欢常在节目里说:“技巧是工具,不是目的。你心里没东西,技巧就是空壳子。”所以他带学生,从来不是“填鸭式”教学,而是逼着他们先“看见”自己——害怕什么?在乎什么?想用什么语气把故事讲给陌生人听?

学员的“同”:刘欢式的“真诚”藏在细节里

细心的人会发现,刘欢学员的歌里,总有几个让人“秒懂”的细节:

- 声音里的“呼吸感”:听单依纯唱像风一样,能明显听到她吸气时的细微声响,就像你趴在窗边听风过耳畔,自然得不刻意。这是刘欢要求的“把呼吸唱进旋律里”,他说:“观众不是机器,他们需要‘活生生的人’的声音,有温度,有起伏。”

- 编曲里的“留白”:不管是杨坤的空城还是扎西平措的离歌,刘欢参与制作的编曲,总会在副歌前留几秒的安静,或者用简单的钢琴、吉他打底,不抢人声。他常说:“别让观众被伴奏绕晕,他们想记住的是你的歌声,不是乐队。”

- 情感里的“克制”:很多学员唱悲伤的歌,会故意扯着嗓子哭,但刘欢会拦住:“真哭不出来就别硬哭。你试试用最轻的声音唱,反而更揪心。”就像单依纯唱永不失联的爱,没有嘶吼,却把“想爱不敢爱”的隐忍唱成了千万人的“意难平”。

从“学员”到“歌者”:刘欢给的“底气”是什么?

现在回头看,刘欢的学员里有人成了顶流歌手,有人回归了平凡生活,但只要开口唱歌,总有人能听出“这是刘欢带出来的学生”。为什么?

因为他给学生留了“试错的空间”。有次排练,学员把一首民谣唱成了摇滚,吓得赶紧道歉,刘欢却摆摆手:“你试试?说不定有惊喜。”后来那首歌里,摇滚的鼓点配上民谣的歌词,反而碰撞出了不一样的生命力。他从不让学生“复制”自己,反而说:“我教你的是‘怎么看见自己’,不是怎么‘成为我’。”

更重要的是,他让学生相信:好歌不需要“完美”。早年在好声音带学员时,有个学生唱高音破了音,台下一片哄笑,刘欢却笑着说:“听见没?这才是‘活人’的声音!破音怕什么,把情绪送到了就行。”后来那个学生再唱,再也不怕出错,反而因为真实被更多人记住。

说到底,刘欢学员的歌之所以能“戳心窝”,从来不是因为技巧有多惊艳,而是因为他们学会了“用唱歌说人话”。就像刘欢常在后台对学生说的:“别总想着‘我要感动别人’,先想想‘我有没有被自己感动’。” 当歌手愿意把藏在心底的故事、不敢说出口的情绪,放进旋律里,听众自然会听见——那些关于成长、关于离别、关于爱的,我们自己的故事。

下次再听刘欢学员的歌,不妨闭上眼睛,别去想技巧和排名,你听到的,或许就是那个最想被听见的,真实的自己。