1990年代的华语乐坛,就像一坛刚开封的烈酒,每个歌手都是独一无二的酒曲,刘欢是那曲中慢慢发酵的醇厚底子,孙楠是猛然炸开的辛辣回甘,而“梦湾”——这个总被老乐迷提起却鲜少被正名的地方,像一张被摩挲到边角的旧票根,藏着两位歌者最滚烫的青春,也藏着那个年代最纯粹的音乐梦。

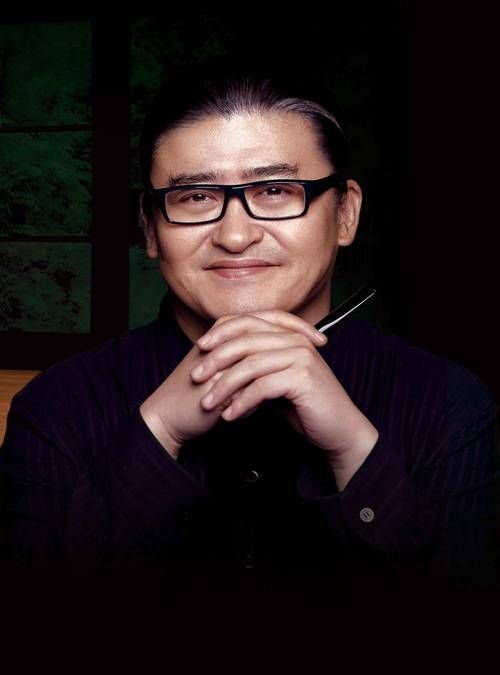

刘欢的“湾”:是渡口,也是归途

说起刘欢和“梦湾”,很多人的第一反应是“是不是搞错了?”毕竟公开资料里,刘欢的人生履历里没有叫“梦湾”的节目或唱片公司。但老乐迷都知道,1998年春晚,他和那英合唱相约一九九八时,台上两人中间的背景板,是一幅水墨画般的“海湾”景象——波光粼粼的水面,远处是朦胧的山影,近处停着几艘小船。后来很多人说,那湾就是“梦湾”的雏形:一个让人想停泊、想约定、想相信“明天会更好”的地方。

其实刘欢的“湾”,早在他唱少年壮志不言愁时就有了影子。1987年,26岁的他站在电视剧便衣警察的片头曲里,声音里有股不服输的劲儿,却又不失厚重,像秋天的江水,表面平静,底下藏着奔腾的浪。那时候的他,常在北京的筒子楼里写歌,桌上堆满了乐谱稿纸,窗户外能听到邻居炒菜的声音,他就在这烟火气里,把普通人的心事写成歌。后来唱弯弯的月亮,他没刻意炫技,就是用那双会讲故事的眼睛看着镜头,声音里带着对故乡的眷恋,像月色下的河水,温柔地淌进每个人心里。这种“厚”,不是嗓门大,是把千言万语酿成一句话,让人听一遍就忘不掉。

有人说刘欢是“活化石”,可他自己总说:“我就是个唱民歌的,想把老百姓的话唱得明白点。”他像一条河,淌过华语乐坛三十多年,河两岸的风景变了,但他水里的倒影,还是那个抱着吉他写歌的年轻人,还是那个愿意为音乐“湾”下腰来的渡口——只要你来找,他永远在。

孙楠的“亮”:是火焰,也是星光

如果说刘欢的“湾”是静水深流,那孙楠的“亮”就是烈火燎原。1990年代初,22岁的孙楠带着一首不懂温柔闯进歌坛,他站在台上,头发能站起来,声音像把刀,直接劈开当时流行的软绵绵的情歌风。那时候“梦湾”还没被正式叫开,但乐迷已经在论坛里说:“听孙楠唱歌,像在黑夜里看见了一道闪电,亮得人心里发颤。”

他的“亮”,是天生的,也是练出来的。小时候在天津,他跟着父母去公园唱样板戏,一站就是一下午,嗓子喊哑了就喝口凉水,接着唱。后来到北京发展,住地下室,白天跑演出,晚上写歌,手里只有一把破吉他,却天天琢磨怎么把声音“亮”得更有层次。2000年唱不见不散,他没走以往的高亢路线,而是把声音放软,像春天的风,吹开窗外的阳光,却又在副歌处突然扬起,像太阳突然跳出海面——这大概就是孙楠的“亮”:不是一味地冲,而是有收有放,像海边的浪,退得有多温柔,涨得就有多汹涌。

他和“梦湾”的缘分,藏在2008年奥运会的我和你里。那时候他和刘欢一起站在鸟巢的舞台上,一个中音醇厚,一个高音清亮,像两条河汇入了同一片海。后来有人问孙楠:“和刘欢老师合唱,压力大不大?”他挠挠头说:“压力是有,但更多的是激动——我终于能和小时候 idol 一起,把中国人的声音唱给世界听了。”那一刻,他眼里的光,比舞台上的聚光灯还亮,那“亮”里,有对音乐的敬畏,有对梦想的执着,也有“梦湾”才有的少年气。

“梦湾”:不是地名,是华语乐坛的“初心”

为什么老乐迷总爱提“梦湾”?因为它从来不是某个具体的地方,而是那个年代歌者和听众之间,最珍贵的“默契”。那时候没有短视频,没有流量考核,歌者写一首歌要琢磨半年,听众买一盘磁带要听无数遍——刘欢在好汉歌里唱“大河向东流”,唱的是普通人的英雄梦;孙楠在拯救里吼“拯救地球”,唱的是对生活的热爱;他们在“梦湾”里的每一次合作,不管是合唱还是对谈,都像在说:“别怕,音乐在,我们就都在。”

有人说现在的华语乐坛“没魂了”,可当你翻出刘欢1993年唱千万次的问的视频,看他抱着膝盖坐在钢琴前,声音里带着对命运的叩问;当你想起孙楠2002年唱你快回来时,跪在舞台上哭到嘶哑的样子——你就会明白,“梦湾”一直都在。它是歌者心里的那团火,是听众心里的那片海,是每一个为音乐熬夜的人,都不愿熄灭的那盏灯。

这么多年,刘欢渐渐从台前走到幕后,成了评委,成了老师,可他开口唱歌,还是当年的味道;孙楠依然在舞台上蹦跳,声音依旧高亢,却多了几分沉稳。变了吗?好像变了,但“梦湾”没变——它还在他们唱过的每一首歌里,在他们看音乐的每一条眼神里,在我们这些听歌的人,心里。

所以,当刘欢的“厚”遇上孙楠的“亮”,“梦湾”里藏的不是意难平,是一个时代的烙印,两个歌者的赤子心,和无数人,关于音乐的,最珍贵的回忆。这大概就是最好的结局:梦里有湾,湾里有光,光里有我们。