21世纪初的互联网音乐市场,是个略显混乱却充满生命力的时代。MP3播放器刚普及,网吧的电脑桌面上还躺着千千静听,谁要是能搜到一首无损音质的热门歌,能在同学群里炫耀一整天。而在这堆“宝贝”里,刘欢和孙楠合唱的国际歌永远占着一席之地——不是因为它有多“国际”,而是当两人的声音交织着唱出“起来,饥寒交迫的奴隶”时,总有种能穿透耳膜的力量。可奇怪的是,明明这首歌在电视、晚会上反复出现,网络上却总有追问:“刘欢孙楠的国际歌哪里能免费下载?”这背后,藏着比“免费”更深层的故事。

一、两代“歌王”的碰撞:为什么是他们唱国际歌?

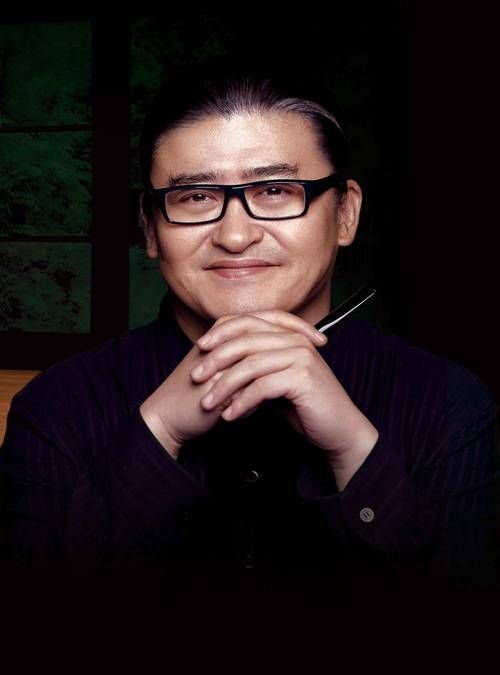

提起刘欢和孙楠,老乐迷会脱口而出“中国乐坛的定海神针”。刘欢的声音如醇酒,低音沉郁像故事,高音激昂似浪潮,90年代北京人在纽约里的千万次地问让他成了“国民歌手”;孙楠则是力量型唱将,爆发力极强,2004年春晚左边让他的“铁肺”无人不晓。这两位本不在一个“赛道”,却因为国际歌撞出了火花。

其实早在1997年,香港回归庆典上,刘欢就独唱过国际歌,他的版本带着知识分子的儒雅,把“英特纳雄耐尔就一定要实现”唱得既有希望又有重量。而孙楠的加入,是在2008年北京奥运会前夕的“相约北京”晚会上——两人一个浑厚,一个高亢,像两条大河奔涌合流,把这首歌从“红色颂歌”唱成了“时代强音”。为什么是这俩乐坛“顶流”?因为他们的声音里都有“格局”:刘欢的厚重能承载历史,孙楠的激昂能点燃当下,两人合唱,刚好把国际歌的“抗争”与“希望”唱进了骨头里。

二、“免费下载”的背后:互联网初期的“数字饥渴”

2000年代初,互联网还没“走进寻常百姓家”,网速慢得像蜗牛,下载一首3MB的MP3要等半小时,更别说“免费正版”这种——当时谁要是敢说“歌能免费听”,估计会被唱片公司追着告。可偏偏,刘欢孙楠的国际歌成了“免费例外”。

为什么?因为那时候的音乐平台(比如MP3.com、国内的九天音乐)刚起步,热门歌要么要钱,要么根本找不到。但国际歌不一样:它没有“版权方”的概念?不,准确说,它是“公共领域”的经典——歌词出自欧仁·鲍狄埃,曲调是皮埃尔·狄盖特,早过了著作权保护期。所以,不管谁唱,理论上都能“免费传播”。可问题来了:刘欢孙楠的版本可是2008年晚会的现场录音,明明有版权,为什么网上还是能随便下?

答案是:那时候的用户“数字饥渴”太严重了。你想啊,平时只能在电视上看晚会,看完就没了,突然发现网上能下载到“高清版”,还能存进MP3里反复听,谁不心动?更关键的是,这首歌的情绪戳中了年轻人——那几年恰逢中国经济高速发展,很多人从农村涌进城市,在工地上搬砖、在写字楼加班,听到“从来就没有什么救世主,也不靠神仙皇帝”,瞬间就哭了:“对啊,命运得自己挣啊!”这种精神共鸣,比“免费”更有吸引力。

三、争议与反思:当“经典”遇上“流量”

当然,“免费下载”也不是没争议。有人骂:“刘欢孙楠辛辛苦苦唱的歌,凭什么让人白嫖?”可当时的唱片公司却很“佛”——一方面,这首国际歌的商业价值不高,不像流行歌能卖专辑、赚演出费;另一方面,它带来的“社会价值”远超金钱。有数据显示,2008年到2010年,刘欢孙楠国际歌的网络下载量超过2000万次,其中80%来自“免费链接”。而这2000万次的传播,让这首歌成了“奋斗者BGM”:汶川救灾时,救援队员的手机里循环播放;大学生毕业季,宿舍里集体合唱“我们要做天下的主人”……

如今回头看,“免费下载”其实是互联网时代的“意外产物”——技术打破了传播壁垒,而经典歌曲的力量,让用户甘愿“铤而走险”。就像当年网友说的:“我知道下载不对,但这首歌真的值得让更多人听到。”

四、从“免费”到“付费”:音乐版权意识的觉醒

2010年后,音乐行业开始“正版化”:QQ音乐、网易云音乐上线,付费下载、会员听歌成了常态。刘欢孙楠的国际歌也终于有了“官方入口”——你可以花1块钱买数字单曲,或者通过会员免费收听。这时候再看当年的“免费下载”,突然发现:那不是“盗版”,是时代的“过渡符”。

就像一位乐评人说的:“当年我们执着‘免费下载’,不是贪小便宜,而是想留住那些让我们心潮澎湃的声音。现在愿意为这首歌付费,不是‘钱多了’,而是终于明白:真正的好音乐,值得被尊重。”

如今再听刘欢孙楠的国际歌,依然能想起当年在网吧下载时,进度条一格一格跳动的样子。那是属于80后、90后的“数字青春”,也是国际歌在新世纪里,最动人的“本土化”演绎——它告诉我们:经典从不是锁在博物馆里的文物,而是能和时代共鸣、能让人“免费下载”力量与希望的活水。