第一次被好汉歌的伴奏戳中,是在菜市场。那天傍晚,卖鱼的阿姨突然哼起“大河向东流啊”,手里的菜刀还在砧板上“笃笃”敲着节奏,旁边的音响里正放着伴奏——没有刘欢老师那穿云裂石的嗓音,只有笛子飘出来的一句“路见不平一声吼”,旁边的电子鼓点跟着“咚咚锵”一响,我拎着的塑料袋突然就滑了下去。

谁能想到,这首歌的伴奏,比很多人的岁数都要“抗打”?1998年水浒传播出时,我蹲在14英寸的电视机前,等片尾曲一响,立刻冲到录音机旁按下录音键——录的不是有歌词的完整版,就是那段3分20秒的伴奏。那时候哪懂什么编曲,只觉得“听着就想跟着甩头”,像个愣头青好汉。直到后来学音乐才明白,这段伴奏哪是“随便写写的”,简直是把中国人的听觉基因给揉碎了。

它到底藏着什么“江湖密码”?

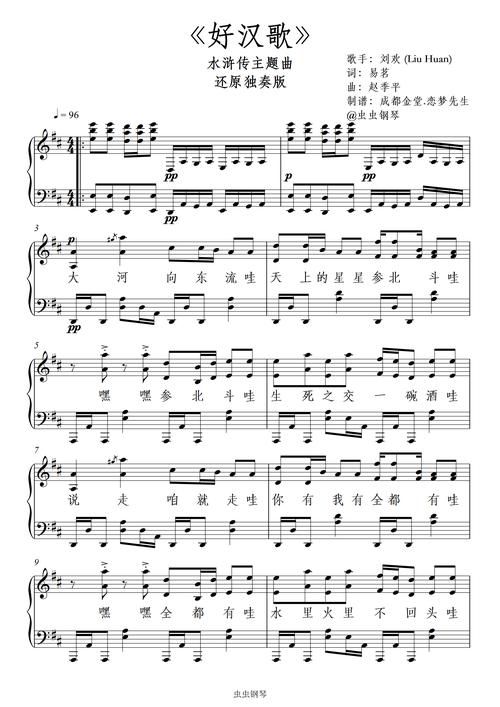

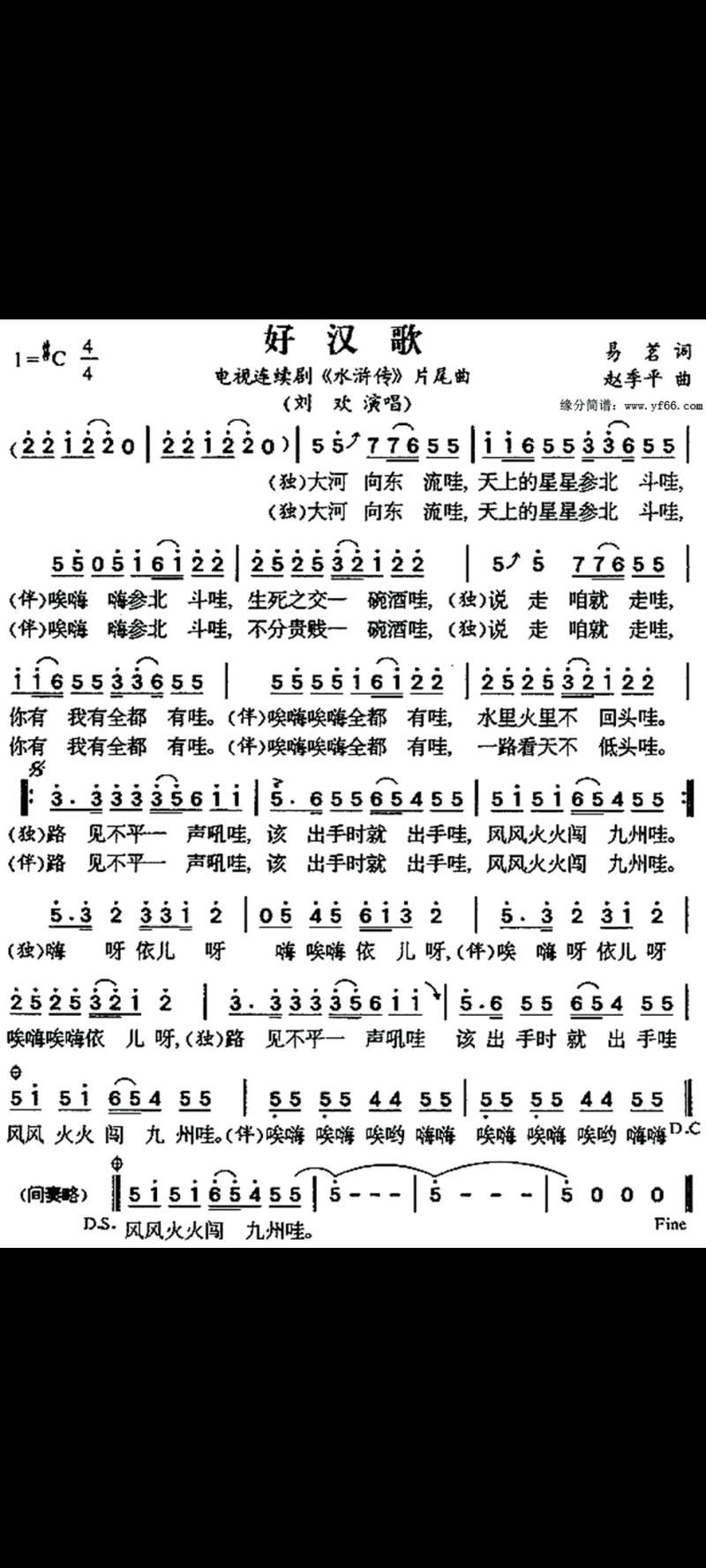

徐沛东写好汉歌时,压根儿没想着搞“洋气”的。当时剧组说“要咱中国人自己的味道”,他干脆扑到民间采风——河南豫剧的梆子点、山东快板的节奏感、甚至老剃头担子上的唢呐声,全给扒拉了过来。前奏一起,那笛子声不是 studio 里练出来的,是找笛子老师傅即兴吹的“带点毛边”的音,听着就像站在黄土高坡上喊山,粗粝得能摸到颗粒感。

更绝的是鼓点。现在大家听到的“咚咚锵”,其实不是真鼓,是徐沛东拿电子琴模拟的“架子鼓+中国大鼓”混合音效。1998年哪有现在这么好的音效设备?他愣是把电子琴的“鼓声”调得发沉,像有人抡着木锤在敲牛皮鼓,每一下都砸在心窝上。还有中间那段古筝独奏,哪是炫技?就是指尖在琴弦上“刮”过去,带着北方汉子那种“不服输”的劲儿,听着就让人想拍桌子。

最厉害的是“留白”。副歌部分人声刚停,伴奏里的琵琶拨弦立刻补上来,像两个人打架时,突然有人递了壶酒——“嘿,歇口气,接着来!”这种“张弛有度”,比现在满篇的密集鼓点高级多了。

为什么30年过去,它还是“百搭神器”?

后来我在短视频平台刷到过无数版本的好汉歌伴奏:广场舞大妈把它踩成最炫民族风remix,小朋友用尤克里里弹成萌系版,甚至有人说“把它放给猫听,猫都站起来打架”。这伴奏到底有啥魔力?

归根结底,它压根儿不挑人。刘欢的唱是“大碗喝酒”的豪迈,没了人声,伴奏就像“空碗”——你往里倒什么酒,它都给你兑出味儿来。婚礼上放一段,是“有情人终成眷属”的热闹;葬礼上放一句,是“英雄末路”的苍凉;就连运动员夺冠后,对着镜头吼两嗓子,这伴奏一搭,立刻有了“打了胜仗回来”的仪式感。

更别说它刻在DNA里的“江湖气”。中国人骨子里就爱“替天行道”,爱“路见不平”,这伴奏里的唢呐、锣鼓,把这种情绪直接焊进了旋律里。你看电竞选手夺冠时放它,不是凑热闹,是“赢了这一局,我就是条好汉”;普通人工作上受了委屈,循环到“大河向东流”,瞬间觉得“这点事算什么”。

它早就不是“伴奏”,是刻在时代里的“声音印章”

前几天整理老物件,翻出1999年的磁带,里面录满了电台里的“无歌词金曲”。放到好汉歌伴奏时,我妈突然推门进来:“别换了,就这个,听着暖和。”她那时在工厂三班倒,晚上加班累了,就靠这段伴奏撑着——不是因为它多好听,是它记得每个普通人在90年代的奋斗劲头:下岗潮里摆地摊的小贩,工地里搬砖的工人,教室里偷偷听歌的学生……

现在有人说“老歌过时了”,但你打开直播间,卖红薯的大爷用好汉歌伴奏吆喝;短视频里,90后用它配“加班日常”;00后甚至用它搞“二次创作”——这哪是“过时”了?它早变成了一种“声音社交货币”,不用解释,大家一听就知道:哦,是那个“有劲道”的味儿。

说到底,真正的经典从不需要“多高深”。就像好汉歌的伴奏,不用华丽的编曲,不用炫技的旋律,只凭“咱老百姓自己的声音”,就能在30年后,让我们在某个瞬间突然想起:啊,当年那个以为“只要敢拼就能赢”的自己,还活着呢。

所以下次再听到“大河向东流啊”,不妨闭上眼睛——你听,那不是伴奏,是时光在冲你喊:“兄弟,接着闯!”