提起刘欢,你会想到什么?是好汉歌里“大河向东流”的豪迈,是弯弯的月亮里“岁月静好”的温柔,还是好想好想爱你里情深意切的低吟?在这个流量当道、人设横行的娱乐圈,刘欢就像一个“另类”——他不炒作、不综艺、不迎合市场,甚至多年不上春晚,却始终稳坐“音乐教父”的位置。他的“奇”,究竟是天生的才情,还是刻意的孤傲?今天我们就来聊聊,这个让娱乐圈又爱又“怕”的男人,到底藏着多少不为人知的“奇”。

一、音乐上的“奇”:唱别人不敢唱的,走别人不愿走的路

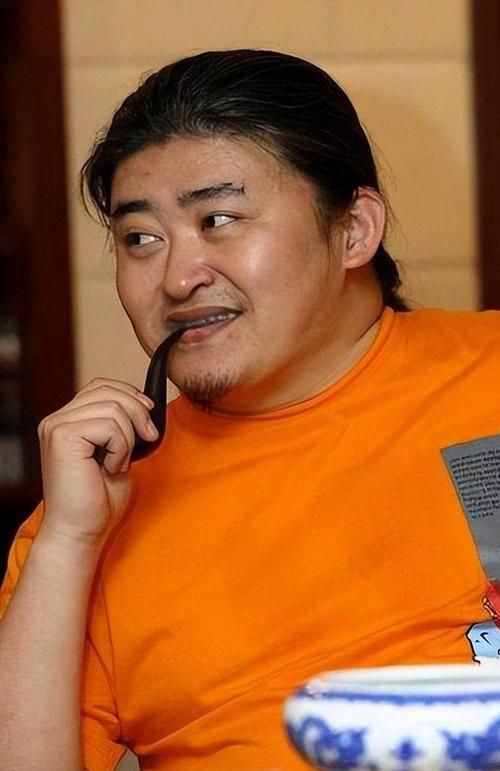

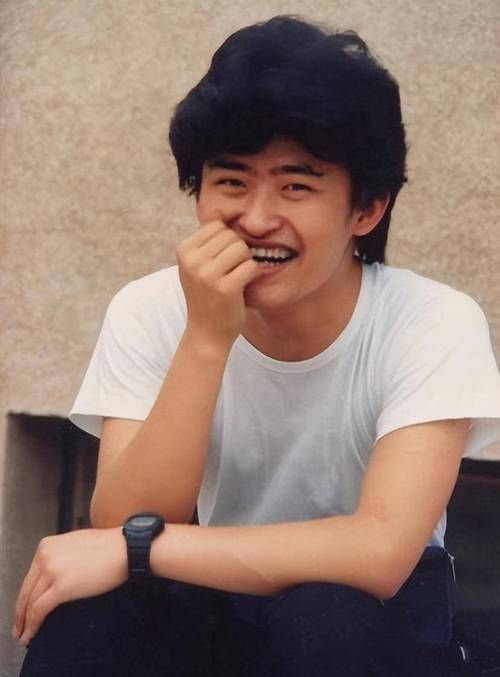

1990年,北京亚运会开幕式上,一首世界一家让全国记住了刘欢的声音。那是一种怎样的声音?高亢如鹰击长空,低沉如深海回响,带着北方汉子的豪爽,又透着知识分子的细腻。很多人不知道,刘欢学的是西方音乐史,主修的是法语,却能把民歌、流行乐、摇滚、甚至美声融会贯通——这本身就是“奇”。

他敢唱千万次的问,在北京人在纽约里把漂泊的孤独和爱情的纠葛唱进无数人的骨头里;他敢改编好汉歌,把电视剧里的土味儿小调唱成全民传唱的经典,连旋律一响起,爷们儿们都会跟着吼一声“路见不平一声吼”;他甚至敢为中国古诗词谱曲,虞美人·春花秋月何时了被他唱得缠绵悱恻,“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”不再是课本里的文字,变成了能让人落泪的旋律。

在别人忙着写口水歌、蹭热点的时候,刘欢却在啃“硬骨头”:他为甄嬛传写的凤凰于飞,前奏一响就能让人穿越回深宫;他为纪录片舌尖上的中国唱的九儿,把一个女人的坚韧和命运唱成了史诗。他曾说:“音乐不是用来消费的,是用来传承的。”这句话,在快餐式娱乐圈里,简直像个“异类”,可偏就是这样“不合群”的坚持,让他的作品过了20年 still fresh。

二、性格上的“奇”:低调到“隐形”,却比明星更有存在感

如果你现在在网上搜刘欢的照片,除了演出照,几乎找不到他的私生活照。没有机场街拍,没有度假vlog,甚至连微博都只发和工作相关的内容。这个在舞台上光芒万丈的男人,在生活中却像个“隐形人”。

他曾连续20年不上春晚,不是没邀请,而是“不想让观众审美疲劳”。有人问他“不担心被遗忘吗?”他笑着说:“观众记住我的音乐就够了,记住我长什么样干嘛?”更“奇”的是,他拒绝了几乎所有娱乐综艺——不是没好声音的邀约,而是“不想把音乐变成游戏”;不是没代言,而是“不想为了钱推荐自己都不信的东西”。

有人觉得他“清高”,可熟悉他的人都知道,他“傲骨但不傲气”。有一次演出结束后,一个小粉丝怯生生地要签名,他不仅签了,还蹲下来说:“小伙子,喜欢音乐就好好练,别学我中年发福,影响形象。”他对学生更严苛,在中央音乐学院教课时,会因为一个音准不对骂学生“耳朵长在脚底板”,可下课后又会给学生买奶茶,说“嗓子要紧,补充糖分”。这种外冷内热的性格,让他成了娱乐圈里“最不像明星的明星”。

三、价值上的“奇”:用半生坚守,告诉什么是真正的“匠心”

在这个“一夜爆红”的时代,刘欢却像个老匠人,把音乐当成“手艺”慢慢打磨。他曾为了一句歌词琢磨半个月,为了一段旋律和制作人吵得不可开交。有人说他“太轴”,可正是这份“轴”,让他的作品经得起时间的考验。

更让人佩服的是,他从不钻钱眼儿。当年好汉歌火遍全国,有老板开着支票本找他,让他“随便唱首歌,钱随便填”,他却直接拒绝了:“好汉歌是给老百姓听的,不是用来换钱的。”他成立公益音乐基金,帮山里孩子学音乐;他做经典咏流传,把古诗词唱给年轻人听,让传统文化“活”了起来。

曾有记者问他:“你觉得什么是成功?”他说:“成功就是我唱的歌,30年后还有人听;我教的学生,能比我还优秀。”这话听起来朴素,却藏着艺术家最纯粹的初心。在这个浮躁的娱乐圈,刘欢用半生告诉我们:真正的“厉害”,不是有多少粉丝、赚多少钱,而是能留下多少能让人记住的东西。

写在最后:刘欢的“奇”,其实是娱乐圈最稀缺的“真”

为什么我们总说“怀念老艺术家”?因为他们像刘欢一样,有才情却不炫耀,有地位却不摆谱,坚守底线却不固步自封。他的“奇”,不是标新立异,而是对艺术最虔诚的敬畏;他的“不合群”,不是孤芳自赏,而是对这个喧嚣世界的温柔反抗。

或许,娱乐圈真的需要多一点像刘欢这样的“奇人”——不追流量,只追艺术;不为人设,只为初心。毕竟,能让时间留下来的,从来都不是喧闹的人,而是像刘欢这样,把根扎在音乐里,活成了传奇的人。

最后想问你一句:你心中的刘欢,还有哪些“奇”的地方?欢迎在评论区聊聊~